当代年轻人为啥对一切都失去了“兴趣”?其实是因为它被消耗太多了......

和过去相比,如今好像对一切好像失去了兴趣,感觉像被“困住了”一样。

有年轻人在社交平台上分享自己的经历:

和过去相比,如今好像对一切好像失去了兴趣,感觉像被“困住了”一样。

▲《我的事说来话长》

不少网友表示,自己也有类似的感受。

人类学家项飙把这种处境描述为自我的陌生化:

他们只能做题、做题、执行任务,根据外在的要求去做反应。在这样的'程序'下,他们与自己真正的兴趣和热情是相隔离的,是彼此陌生的[1]。”

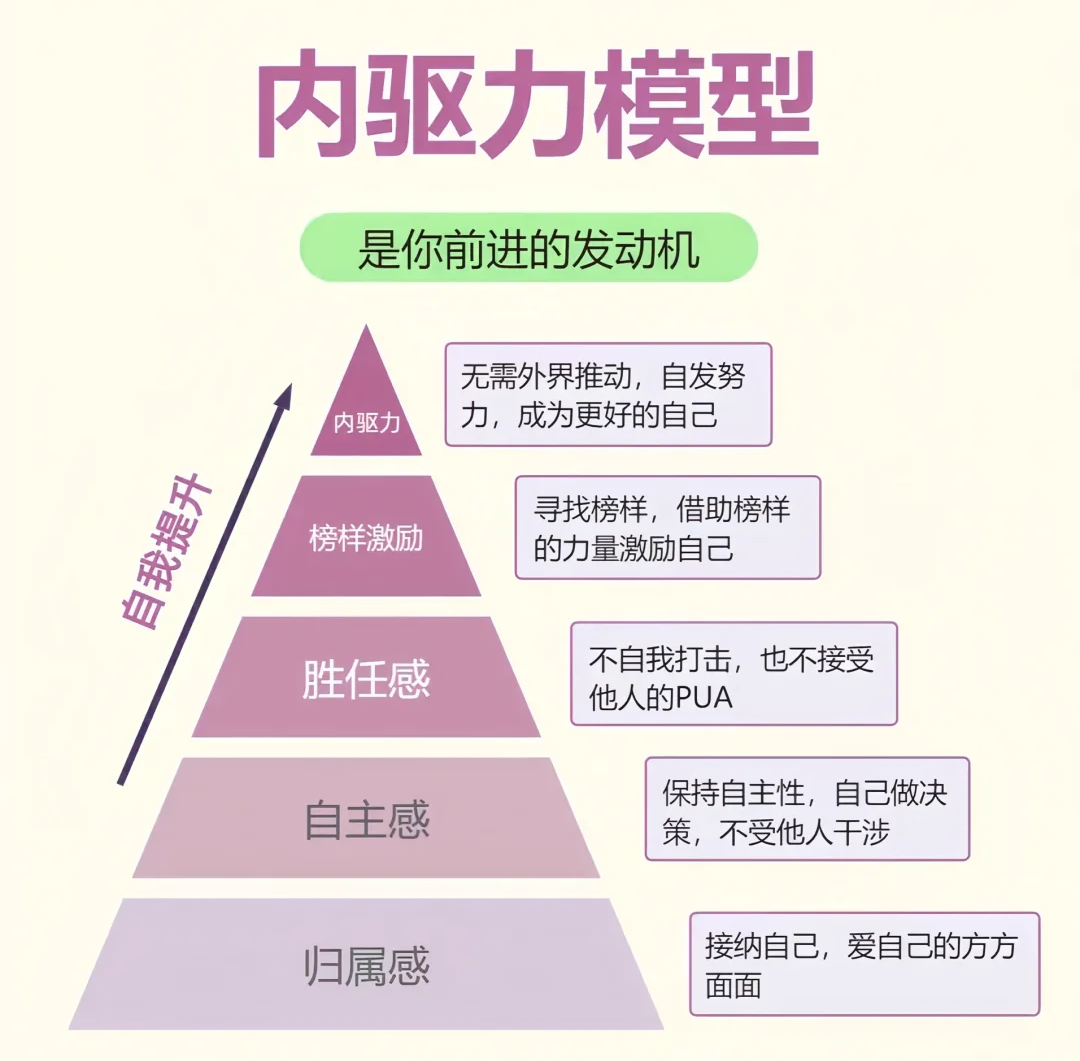

而从心理学的视角看,年轻人们不知道自己想做什么,很可能缺乏往前走的「内驱力」。

「内驱力」(intrinsic motivation),指的是个体出于兴趣、好奇或内在价值感来自发投入一件事。不是为了考试成绩、绩效考核或谁的肯定,而是因为真的「感兴趣」。

那么,什么才算真的感兴趣?1970 年代,心理学家 Edward Deci 和 Richard Ryan 提出了自我决定理论(Self-Determination Theory)。

他们认为,每个人都有三种基本心理需求:胜任感、自主感和归属感,三者构成内驱力的前提。

这篇文章想和大家一起聊聊:内驱力是怎样被消耗掉的?在有限甚至愈加艰难的环境里,我们又能为自己做些什么?

01

内驱力到底怎么消失的:

奖励可能是种慢性伤害

内驱力消失已久,罪魁祸首可能是,我们长期生活在一个充斥着「外部奖励」的环境。

一项经典研究发现,奖励虽然短期有效,但可能伤害一个人的内驱力。心理学家 Lepper 和同事们找到一批喜欢用彩笔画画的小朋友,分成三组:

几天后,研究者观察这些孩子在自由时间是否还会画画。得到「预期奖励」之后,孩子们反而不那么愿意动笔了。

他们好像突然对画画没那么感兴趣——因为画画不再是单纯的快乐,而是达成目标的手段[1]。

这就是「过度合理化效应」(Overjustification Effect)——

用来描述当人们为了获得外部奖励而去做本来出于兴趣的事情时,内在动机反而被削弱的现象。

▲《剧场》

比如,对于一些职业画家来说,一旦不为赚钱而画,很可能就不想动笔了。

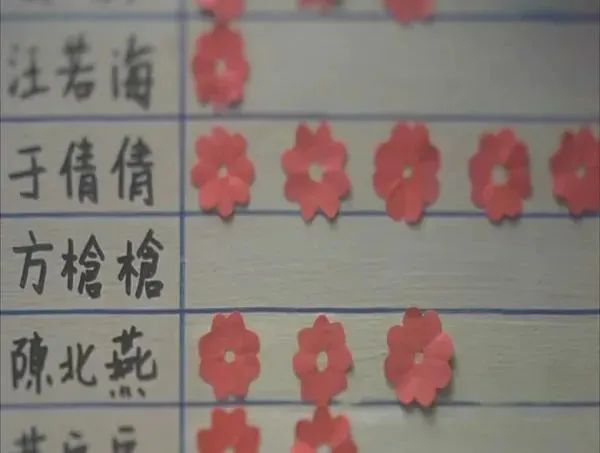

这种激励逻辑,其实从小就渗透在我生活的每一个角落。作为一个好学生,自我修养变成「拿小红花」:

不是因为喜欢写作而写,而是为了被老师当作范文念出来。不是为了学而学,而是为了全校排名前十。围棋升段、弹琴考级、作文比赛……我沉迷于各种表扬。

很多年以后,我才明白「小红花」不等于真正的热情,它是一朵塑料花。其中的差别,可以用自我决定理论(Self-Determination Theory)提出的一组概念来解释:

说到底,不是奖励不好,而是奖励太常服务于控制。

我们从来没学过怎样拥抱自我,总是在取悦权威,后者带给我们安全感。

▲《看上去很美》

02

重启内驱力第一步:

学会表扬自己

好消息是,找回内驱力并非那么难。首先,我们该重新找回内在的声音。

这时候,相信我们的大脑吧。它很善于辨别外部的奖励与内在的声音。

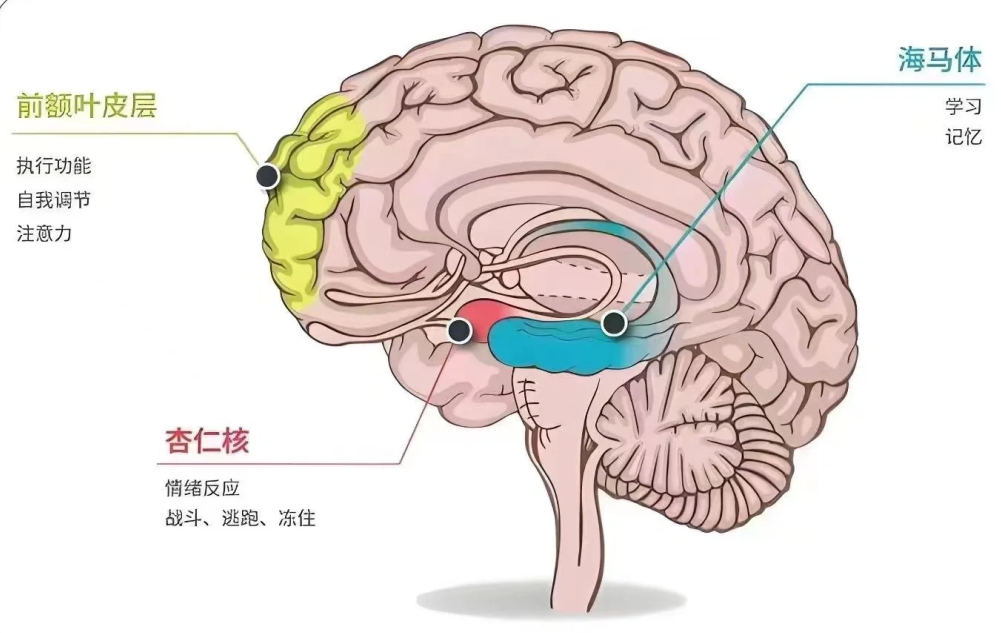

神经科学研究显示,当我们自主地做出选择,比如「我想学这个」、「我决定去做」,大脑中负责自主决策和情绪动机整合的区域——前额叶皮层、前扣带回(ACC)和岛叶(AIC)会被广泛激活;与此同时,与长期兴趣和目标导向行为相关的纹状体会释放出稳定的多巴胺。

当我们的行动出于「被要求」或「有奖励」,负责短期快感的伏隔核(nucleus accumbens)会迅速激活,释放强烈却短暂的奖赏信号。这一机制还会抑制自主区域的活动,让人难以维持动力[3]。

所以,最有效的做法不是等别人鼓励我们,而是建立自己的奖励系统。

这也正是「自我决定理论」(Self-Determination Theory)所强调的:

当人们根据自身兴趣与价值行事时,才会产生更持久的动力和更强的满足感。”

内在动机不仅仅是「喜欢做某件事」,而是「在做这件事的过程中,我感觉在成为我自己」。

▲《好东西》

如何成为这样的人?研究发现,具备高水平「自主功能」(autonomous functioning)的人,往往有以下三个关键特质:

这些做起来并不容易。打开社交媒体,各种赛道的博主每天推送精彩的vlog。一个朋友告诉我,有时她点进博主的个人主页,那些厉害的标签仿佛在暗示自己「是个loser」。

在这种时候,我们不妨缩小阵地,把目光收回来。

就像我的另一个朋友,她告诉我自己每天都在写「正能量小作文」。她在日记里写每天做成的事,比如今天早起没迟到、终于把工作邮件回了、午饭没有点外卖、晚上坚持去健身房了。

每次写完这些小事,就好像把自己从「全盘否定」的情绪里拽回来。那种感觉就像是对自己说:「其实我很行」。

▲《风平浪静的闲暇》

03

建造自己的“支持性环境”

某种程度上,人可能是脆弱的动物,内在声音同样脆弱。找到支持性的环境,也是滋养内驱力不可缺少的。

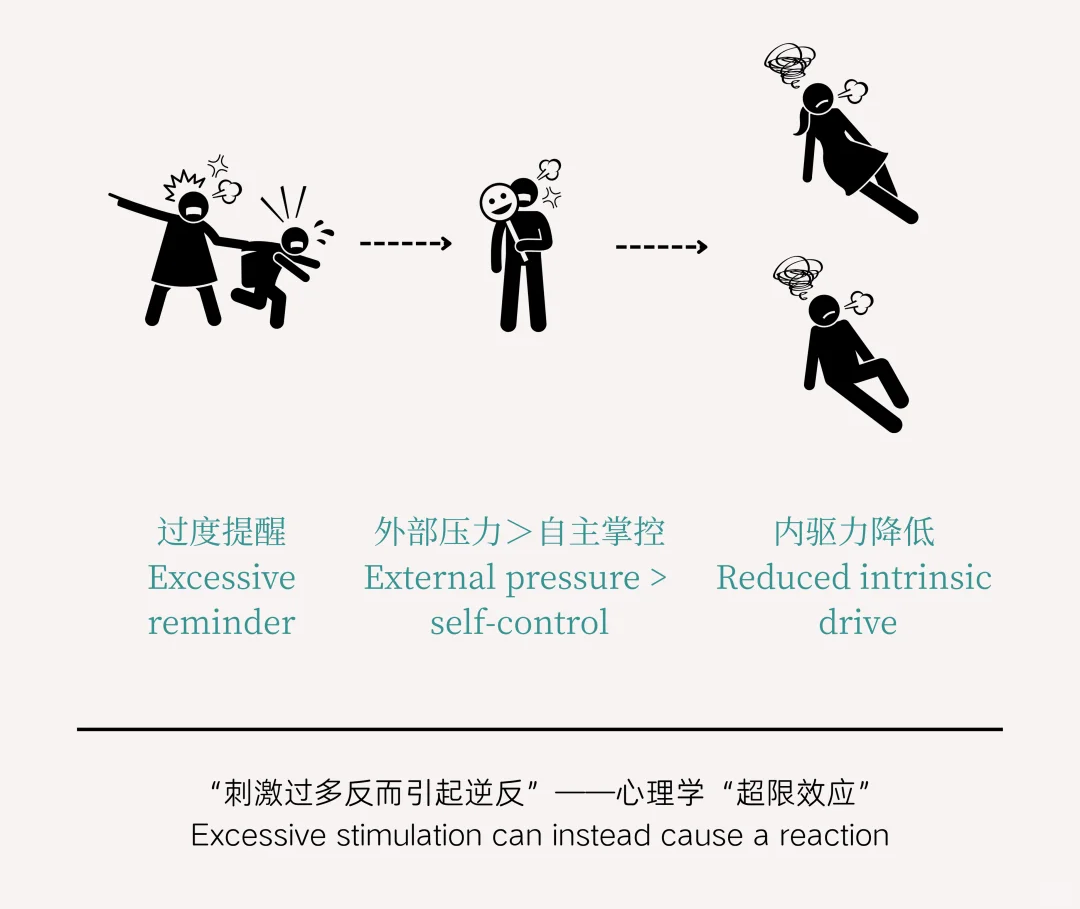

Deci 和 Ryan 指出,当个体在关系中感受到被控制、被评判,而不是被理解与支持时,内在动机会显著下降,拖延、焦虑、逆反等行为也更容易出现。

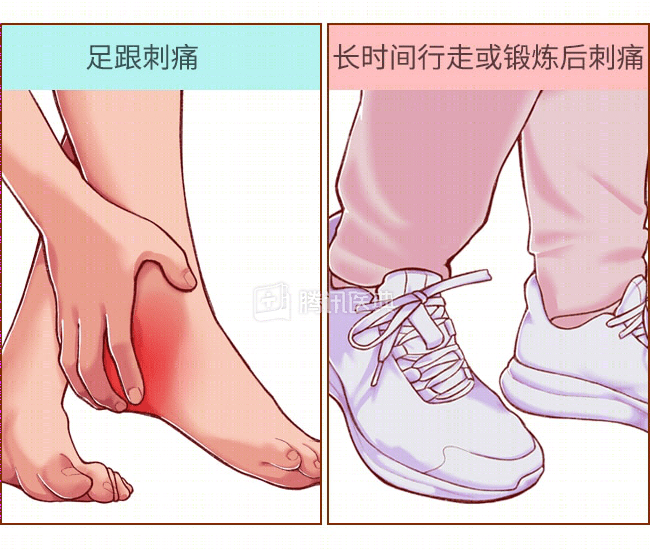

▲过度提醒会破坏内驱力(图源:北十言)

而所谓支持自主的关系(autonomy-supportive relationships)——即允许表达意见、给予选择权、尊重内在意愿的关系——能够显著提升一个人的学习热情、责任感与幸福感[4]。

也就是说,我们并不全然依靠自由意志活着。我们需要真实、平等、支持性的关系,才更有勇气去探索、从失败中恢复。这不是「依赖」,而是「我被当作完整的人」。

在《内在动机与自我决定行为》中,Deci 和 Ryan 还提出一个问题:为什么有些人在关系贫瘠、资源匮乏的环境中,依然发展出内在动机?

相比那些从小获得足够支持的孩子,他们明明有着更大的心理阻力。其实,可能有以下几种心理机制:

🔘 这些个体可能在某些心理或生理特质上高于平均水平,使其更具备自主成长的潜能;

🔘 可能在成长早期,他们遇到关键他者的支持性介入;

🔘 他们实际上可能影响了生活中冷漠和控制欲强的成年人,使之少一点冷漠、少一点控制;

🔘 最后,他们形成了一种独特的心理预期,将压抑环境重新理解为部分支持性的存在[5]。

支持性的环境在当下十分稀缺。高度内卷的环境,不仅无法提供支持,反而不断消耗个体、瓦解个体。

因此,在鞭策自己更自律、更努力之前,最好问问:

“我是否处在一个允许我表达、让我有选择的环境里?”

“我是否支持他人的自主?”

▲《死亡诗社》

写在最后

「心流」理论的提出者米哈里•契克森米哈赖曾写道:

很多人一离开校门就不再学习,因为受外界强迫的学生生涯中不乏糟糕的回忆。他们长期被老师和教科书操纵,毕业那天,就是他们的自由之日。

理想状态下,这也是自发学习的开始。

此时,学习不再为了分数、文凭或找份好工作,而是了解附近,从个人经验里发掘意义,建构价值观。思考者从中找到深邃的乐趣。”

最后,愿我们都能活出尽兴的人生。

▲《高考灰姑娘》

✨✨✨