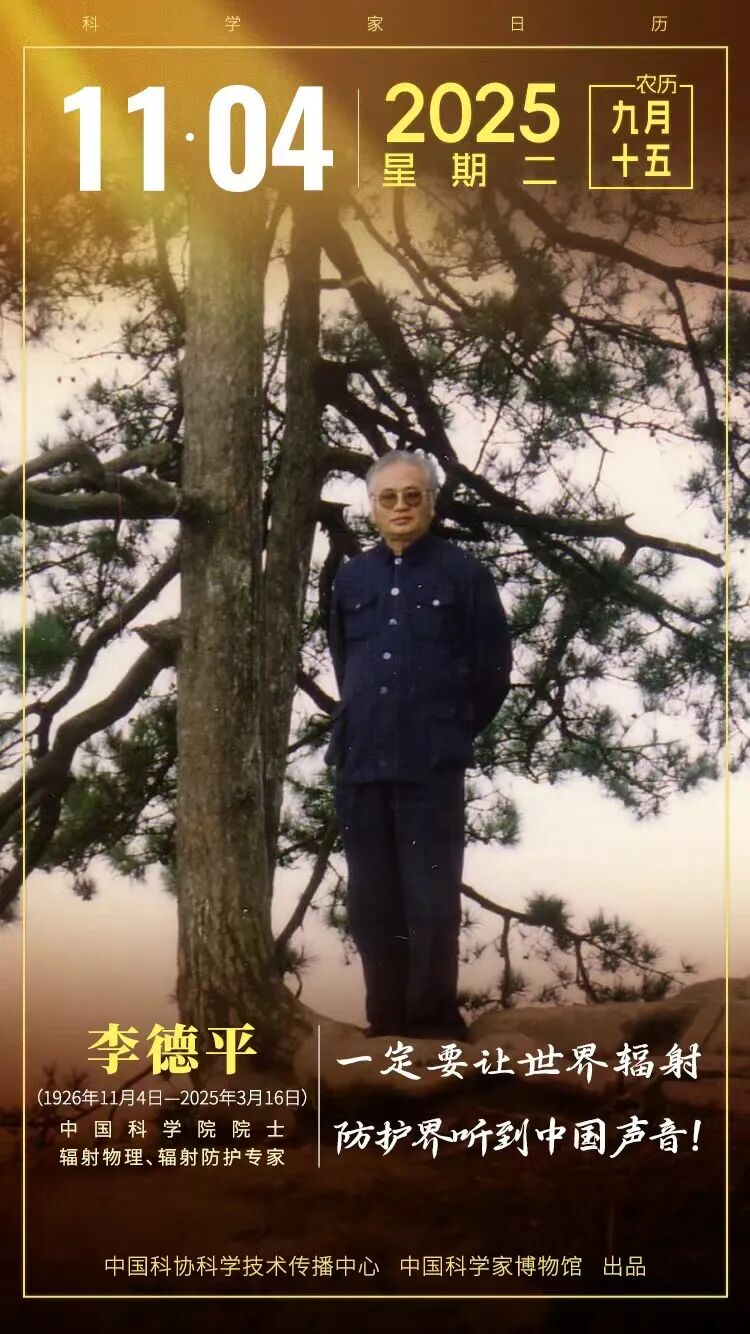

铸就中国辐射防护“安全屏障”|李德平

编者按:他曾在我国第一颗原子弹爆炸成功后,进入现场进行核辐射剂量测算,一生与“辐射”相伴,却是核工业最坚实的“防护盾”。李德平院士,中国辐射防护领域的主要开拓者和奠基人,带领团队建立了我国核工业辐射防护研究与监测体系,以毕生探索将“安全”刻进中国核事业基因,在世界辐射防护界留下中国印记。

编者按

他曾在我国第一颗原子弹爆炸成功后,进入现场进行核辐射剂量测算,一生与“辐射”相伴,却是核工业最坚实的“防护盾”。李德平院士,中国辐射防护领域的主要开拓者和奠基人,带领团队建立了我国核工业辐射防护研究与监测体系,以毕生探索将“安全”刻进中国核事业基因,在世界辐射防护界留下中国印记。

与钱三强一起工作的日子

1950年,钱三强为刚成立的中国科学院近代物理研究所向清华物色人才,时任清华大学校务委员会副主任周培源向其推荐了两个人,其中一位就是李德平。

那时,李德平正在清华大学物理系任助教。早年,在西南联大和清华大学物理系读书时,在周培源、赵忠尧、霍秉权等教授的指导下,李德平心中早已种下了科学报国的种子。

“他们来征求我的意见,并带我到中国科学院近代物理所参观,我发现那里的云室技术和计数管技术都在国际前沿,比当时清华的条件先进了不少,于是我来到中国科学院近代物理所工作。”李德平说。

在中国科学院近代物理所,李德平被安排到钱三强兼任组长的探测器组工作,开始从事辐射探测器的研发,以填补我国在这一领域的空白。在工作上,钱三强放手让大家干,每一次实验时都要演示操作,在做一些有害元素测量时,都督促大家备好防护工具。1958年,中国科学院近代物理所更名为原子能研究所后,李德平正式开启了辐射物理和辐射防护领域的学术生涯。

1964年10月,中国第一颗原子弹在西北试爆成功,已调入核工业部第七研究所工作的李德平带领科研人员在现场获取了大量实验数据,列成表格编出手册,为防化兵辐射安全管理提供依据。后来,李德平组织专门研究组研究氡测量的问题,发表了《受到射程限制时探测器几何因子之计算》一文,获得1978年全国科学大会奖。

李德平(左一)在中国辐射防护研究院进行学术交流

来源丨中国科学家博物馆

突破辐射防护领域关键技术

在辐射物理、辐射防护领域,我国是后来者,起步较晚,与西方发达国家之间在技术水平上存在差距,很多方面最初还是一片空白。

李德平带领科研团队白手起家,克服西方文献封锁、手头能查阅到的资料很少、试验条件简陋等种种困难,发挥聪明才智,突破了一项项关键技术。有时,没有实验用具,市面上又难以买到,李德平就自己动手制作,他和科研团队一起,研制出我国第一台具有当时国际先进水平的便携式辐射探测器。这项研究成果于1957年1月获颁中国科学院1956年度科学奖金三等奖。

1962年,我国第一座生产用重水反应堆“101堆”建成,要求完成反应堆周围环境测量。接受任务后,李德平带领同事深入现场开展工作,当时没有任何现成的移动环境监测设备,李德平便设法借来一辆吉普车,装上气溶胶采样仪,再配上发电机,解决了“移动监测”问题。很快,李德平组织设计、试制出零功率反应堆辐射剂量监测系统,并完成安装,而这也是我国第一套自行设计研制并投入运行的零功率反应堆辐射剂量监测系统。

李德平(伞下第一排左一)在中国辐射防护研究院环境检测站进行环境辐射仪器对比工作

来源丨中国科学家博物馆

数十年来,李德平在辐射防护领域贡献卓越。改革开放以后,他又放眼世界,积极推动中国辐射防护界与国际社会的联系和交流,并为相关机制的建立作出贡献。

从1985年到1997年,他连任三届国际放射防护委员会主委会委员。他还担任联合国原子辐射效应科学委员会中国代表、国际原子能机构国际核安全咨询组成员。

在国际舞台上,他以卓越的学术成就和的科学精神,赢得了国际同行的广泛赞誉。他说:“一定要让世界辐射防护界听到中国声音。”今天,新一代中国科研工作者正循着他的奋斗方向,在辐射防护研究领域持续深耕,不断实现新的跨越。

科学家说:

李德平说:“世上只有一样东西给了别人自己不会减少 ,那就是知识。”

李德平说:“防护防护,如果一线工作人员自身都保护不了,那我们防护工作还有什么意义?它,没有捷径,只有钻研与求索。”