他用一封信,“硬刚”美国总统 | 师昌绪

1954年8月7日,师昌绪去纽约给美国总统艾森豪威尔送信。正是这封信,使被“扣押”在美国的大批留学生回到了祖国。

1954年8月7日,波士顿的黑夜还未完全到来,一位年轻人提着两大箱沉甸甸的信件登上了前往纽约的火车。箱子里装的,是26位中国留学生联名写给美国总统艾森豪威尔的公开信。这趟看似普通的旅程,背后却承载着一代留美学子对祖国的深切眷恋,以及他们为冲破禁锢、争取归国权利所进行的不懈抗争。

这个送信的年轻人就是师昌绪。

师昌绪

来源|中国科学家博物馆

1950年,朝鲜战争爆发,让中美关系骤然紧张。美国司法部悍然出台禁令,严禁在美学习理、工、医、农的中国留学生回国,并大规模收回他们的护照。彼时,正在美国攻读博士学位的师昌绪,也由于这场风波而失去了归国的自由。

两年后,博士毕业的他虽在麻省理工学院谋得助理研究员一职,却始终心系祖国,一边潜心科研,一边积极联络志同道合的中国留学生,寻觅回国的时机。

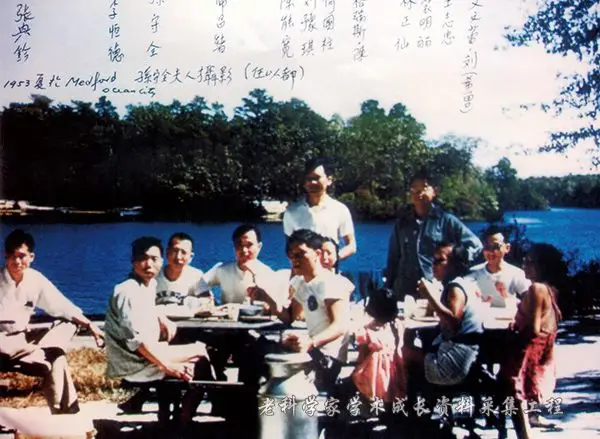

1953年夏天,师昌绪与李恒德、陈能宽等留学生召开了一次以讨论如何争取回国为主题的研讨会。大家一致认为,要想争取回国成功,一定要将留学生被扣押的问题公开化,并且要和祖国取得联系,争取得到祖国的支持。

1953年7月,为争取回国第一次聚会,

李恒德(左二)、师昌绪(左四)、

陈能宽(左五)

来源|中国科学家博物馆

于是,他们精心撰写了一封致周恩来总理的信,信中详细介绍了留美学生的处境,字里行间充满渴望回国建设新中国的迫切愿望。为确保安全,他们约定有家室的同学不参与签名。随后,师昌绪利用到芝加哥开会的机会,冒着以“联系共产党”罪名逮捕的风险,四处奔走,最终争取到15位留学生在信上签名。

然而,如何将信送达国内成了难题。师昌绪通过印度朋友辗转联系到印度驻美大使馆教育参赞,请其将这封承载着众多中国留学生希望的信件寄往自己的祖国。

1954年4月,日内瓦会议召开,中国大使黄华在会上就美国扣押中国留学生一事提出抗议,这封信成为了揭露美国政府行径的关键证据,为后续的外交谈判提供了有力支持。

日内瓦会议后,美国扣押留学生的事件逐渐引发国际关注。师昌绪等5名留学生还接受了采访,表达了想要回国的迫切愿望。然而,美国媒体故意曲解他们的谈话内容。

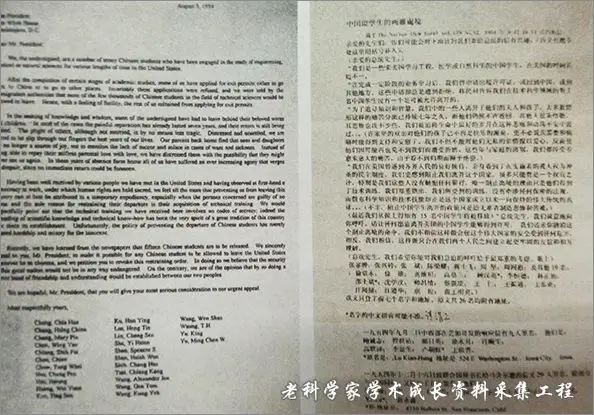

为进一步揭露事实真相,师昌绪与留学生们决定起草一封致美国总统艾森豪威尔的公开信。这封信由梁晓天起草,师昌绪等26名留学生在信上签下了自己的名字。为扩大影响,他们还计划将信件寄给美国国会参议院、各大媒体及联合国。

26位中国留学生联名给美国总统艾森豪威尔的信

来源|中国科学家博物馆

师昌绪主动承担起印刷这封信件的重任。他花费53美元购买了一台二手滚筒式油印机,在夜深人静时秘密印刷,最终印制出了上千份信件。为避免引起美国政府怀疑,他行事极为谨慎,甚至特意避开居住地,前往纽约寄送信件。

8月7日,师昌绪带着这近千份信件登上了火车,不料在途中居然被列车员认出——此前《基督教科学箴言报》曾刊登过师昌绪的专访及照片。列车员突然询问:“你为什么要回红色中国?”面对质问,师昌绪虽内心紧张,却镇定地以“孝顺父母、娶妻生子”及孔子“父母在不远游”的名言应答,巧妙化解了危机,成功地将信件带到纽约。抵达后,他与另外两名留学生仅用两小时便完成了信件寄送工作,随后连夜返回波士顿。

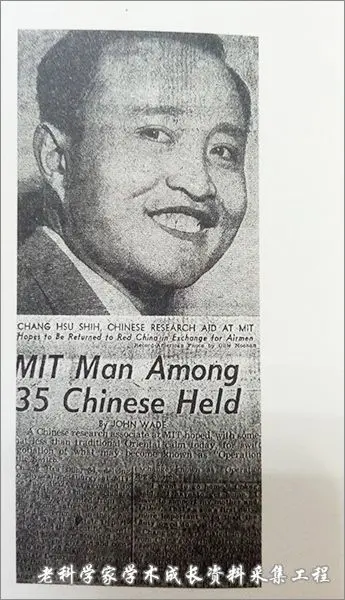

《基督教科学箴言报》对师昌绪的专访

来源|中国科学家博物馆

师昌绪等人的努力没有白费。公开信发出后,美国社会舆论哗然,众多美国公民纷纷写信给参议院,要求放行中国留学生。在国内外的巨大压力下,1954年,22名中国留学生得以率先回国。1955年,美国政府再次放行了包括师昌绪在内的76名留学生。

师昌绪的主管教授M.Cohen得知其回国意愿后,曾极力挽留,但师昌绪坚定地表示:“现在中国十分落后,需要我这样的人。”教授深受感动,不仅支持他的决定,还暗中帮助他避开美国空军基地的审查,为其顺利回国提供便利。

1955年6月,师昌绪登上“克利夫兰总统号”轮船,踏上阔别已久的祖国土地。回国后,他投身中国科学院金属研究所,成为中国高温合金领域的开拓者,在炼制无镍不锈钢、铸造飞行器镍基空心叶片等研究中取得卓越成就,并于1994年当选中国工程院首批院士。2011年,师昌绪因在科学领域的杰出贡献,荣获国家最高科学技术奖。

师昌绪等人的不屈抗争,为自己争回了归国投身建设的机会。他的人生轨迹,亦如他所研发的高温合金,在时代的熔炉中淬炼出璀璨的光芒,永远闪耀在祖国的科技发展史上。

参考文献:

[1]在人生道路上——师昌绪自传[M].北京:科学出版社,2011.