虎鲸会用海带梳头?动物也有社交密码!

最近,人们发现虎鲸开始用海藻来承担搓澡的工作!没有手的虎鲸也会使用工具,可以说是令人震惊。

最近,人们发现虎鲸开始用海藻来承担搓澡的工作!没有手的虎鲸也会使用工具,可以说是令人震惊。

有研究首次在野生南部定居群虎鲸中,记录到一种新型的、广泛存在的工具制造与使用行为,用于个体间的“社会梳理”,研究者称之为“社交海带梳理”。

虽然工具使用行为在陆生动物中已经比较常见,但在海洋哺乳动物中仍属罕见。鲸类更是极少被观测到工具制造和使用现象。

虎鲸制作搓澡巾,图源https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(25)00450-6

虎鲸群,图源hubpages

虎鲸在使用工具的时候,会用牙齿把藻类撕成条,之后借着其他同伴的力量把藻类放置在自己身体中间,然后以扭动身体的方式去让“搓澡巾”来承担梳理皮肤的功能和作用,去除相应的死皮(会用嘴叼着搓澡)。

搓澡服务的受益者,可能是母亲或者舅舅姨姨,也可能是同龄伙伴。科学家们认为,这可能是虎鲸部分族群特有的文化行为,那么问题来了,虎鲸还有哪些奇奇怪怪的秘密?什么是动物的文化行为?文化行为和我们人类自己的一些文化,有哪些区别联系?

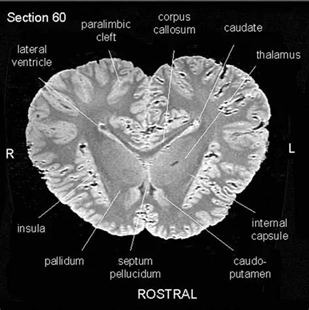

作为隶属于海豚科的成员,虎鲸的智慧也是非常出色的。他那将近7公斤重的大脑脑容量不低的同时,还有一些和人大脑较为类似的结构。当我们看到虎鲸的某些行为的时候,可能会在感觉哭笑不得的同时,也是觉得这家伙成精了。

虎鲸大脑,图源文献Neuroanatomy of the killer whale (Orcinus orca): a magnetic resonance imaging investigation of structure with insights on function and evolution

2015年秋天前后,曾经有流行“头上长草”装饰,近期流行的LABUBU“丑东西”也在人类之中爆火。

而虎鲸也有特别的“流行文化”——上世纪八十年代的美国西海岸就有人观测到虎鲸把死鱼顶在头上。之后头顶死鱼就成了这头虎鲸所在社群的习俗——虽然也只持续了不到一年,第二年这种行为就不再流行,但是让人意想不到的是,2024年这个行为再度在美国西海岸的一群虎鲸中,迎来了文艺复兴。当再度有虎鲸戴上这样“死鱼帽子”的时候,有专家指出这个可能是它们的玩耍。

头顶死鱼 图源美国国家地理

当人类探索海洋并把麻绳、船只等人类的物品带入海洋时,虎鲸也学着利用人类的物品,寻求帮助。在加拿大不列颠哥伦比亚省,就有人发现虎鲸宝宝蹭着人们的游艇,游艇船员发现不对劲并通知有关部门,有关部门转告给拯救虎鲸相关组织之后,人们渐渐发现这些虎鲸宝宝活动异常,并追踪它们,最终发现小虎鲸母亲尾部被人的浮标绳子缠绕着,小虎鲸是要来请求人拯救母亲。这表明虎鲸也知道人的工具和 “解铃还须系铃人”。

相关组织救援队的船,图源FRIES & SMILES YOUTUBE

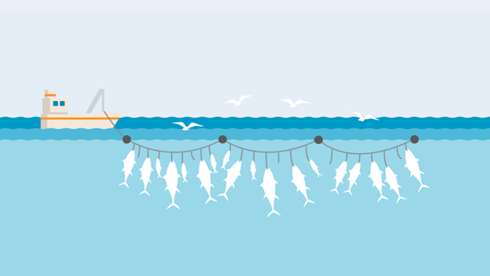

还有的虎鲸学着开始设法使用人们“延绳钓”这种钓鱼的方法,偷偷吃点人类抓到的鱼,这下可以说是能把渔人多年的低血压治好,毕竟人累死累活的器具和设法搞来的劳动成果,却给虎鲸做了嫁衣。2006年前后,有虎鲸破坏渔具且食用渔具抓到的鱼,加拿大的一部分渔人饱受这样的苦恼。

这种钓鱼的方式示意图,图源msc.org

当然,被养在水族馆的虎鲸们可能就享受不到人类的帮助或者利用人类。很多圈养的水池也就比浴缸大不了多少,无法保证虎鲸的身心健康。还有一些虎鲸在被饲养的过程中,脱离了生养自己的家庭和社群。

被圈养的虎鲸,图源lantbasednews.org

这样一来,社交和心理需求达不到满足,精神紧张的被囚虎鲸可能饱受胃溃疡等疾病困扰,甚至出现自残行为。有的虎鲸还会在圈养的条件下杀人,2013年的电影《黑鲸》就揭露了这一点。圈养条件下的虎鲸基本活不过40年,而在野外的雄性虎鲸可以活到五六十岁,雌性甚至可以活到一百岁。

我们人类会通过长辈的教导学习某些手艺、语言或者生活方式。非人类动物的文化行为也是通过非遗传方式把信息传递给下一代。也就是说,这类文化的传递,靠的是嘉言懿行、言传身教、思想流传而非简单的基因。

例如新喀里多尼亚鸦这种乌鸦,会有年轻的乌鸦跟着长辈学习怎么用木棍勾出虫子。年长的非洲草原象作为奶奶姥姥,也会告诉子辈和孙辈生存的经验。当然,动物的文化学习也不一定是从“亲人”那里学习,也可能是跟着邻家的叔叔姨姨哥哥姐姐,或者其他陌生个体。例如英国牛津有些大山雀学会用取食门的时候,其他不会这招技能的大山雀会紧跟在它们后面一起学习。

非洲草原象群,图源oceanlight官网

大山雀,图源juzaphoto

不同人群之间所接受的文化不一样,同种动物的不同群体,也有文化差异。举个例子,正如南腔北调有方言差异,不同地方种群的座头鲸和蓝鲸,唱的歌曲叫声(例如情歌)都有区别;不同区域的黑猩猩,使用工具的方式有差别;澳大利亚悉尼城一些地方的葵花凤头鹦鹉甚至学会了用喷泉喝水——这一点是它们自己的独门绝技,其他地方的葵花凤头鹦鹉还真没学到家。

黑猩猩,拍摄于北京野生动物园

开饮水器的葵花凤头鹦鹉,图源Emergence of a novel drinking innovation in an urban population of sulphur-crested cockatoos, Cacatua galerita

如果有动物融入新群体,是不是要入乡随俗?确实,1999年有项研究发现,一只虎皮鹦鹉在融入其他群体中的时候,学会了这个新群体里面鹦鹉不一样的叫声。也有灵长类动物在来到新集体的时候,开始跟着新的集体一起吃饭,别人吃啥他也吃啥。也有黑猩猩在被带到动物园之后,把自己砸坚果的技能传授给了本来不会这一技能的其他黑猩猩。还有葵花凤头鹦鹉因为被人饲养学会说人话,然后到野外居然教了别的鹦鹉学舌。

聪明的新喀里多尼亚鸦,图源oiseaux.net

在观察学习和实践经验之中,包括人在内的很多动物学会了掌握新的技能,并且把这个技能当作特定的招数传递给其他动物个体。对于这些文化的传播,有人开始用人工智能模型、脑成像技术等,分析这些文化如何在动物社群之中传播出去。

那么,为什么人类要研究这样的学科呢?其实这背后是“他人即自己”的道理。动物行为学在改变人认知、促进人对动物行为理解的同时,也让人们看到了人自己是如何走上认识和改造世界的道路。简单来说,就是从动物学习事物的方式上,看到了人自己是如何模仿、学习和传承一个技能的。

常用于研究人类相关神经科学,行为研究的模式生物——恒河猴,也叫普通猕猴,拍摄于北京动物园

某些灵长类动物的文化和特定行为,甚至可能还和人类演化有些关联。例如在几内亚比绍的黑猩猩中,有人发现当地黑猩猩爱上了发酵水果,带酒精的那种。甚至还把这些带酒精的水果当作盛宴佳肴而非家常菜(像不像人的酒席上面有人拿出茅台老白干)。会不会,黑猩猩和人的最近共同祖先,曾在非洲大陆吃过某些发酵的果子?

分享发酵果实的黑猩猩,图源IFLScience

此外,在动物保护方面,学界也发现有些动物种群具有特定的文化特征。并且也担心这些动物的“风俗文化”,会随着这些动物种群的灭绝而消失。《保护野生动物迁徙物种公约》也在近几年发布通知,了解不同动物种群的特别文化,以此给这些有特定文化、可能受到影响的动物种群开重点保护的“小灶”。

美洲鹤,图源:SlideServe

针对开头提到的虎鲸用海藻制作搓澡巾的行为,有人提出要把这个文化保护一下。如果它们用的藻类因为气候变化而种群衰退,它们这一文化可能就要消失。

一些文化和特定行为的传承也让人们看到,在物种保护的工作中,不能忽视一些动物种群内传承智慧的长者们。特别是虎鲸、非洲草原象等。因为这些智慧长者的生存经验和记忆,可以保证群体的存续和繁殖。

上海野生动物园的年轻非洲草原象,作者拍摄

看来,这背后还真是复杂。