2025 年 1 月,在海拔 4200 米的青冷湖天文观测基地,我国首台正式运行的地基近红外望远镜悄然“睁开双眼”。

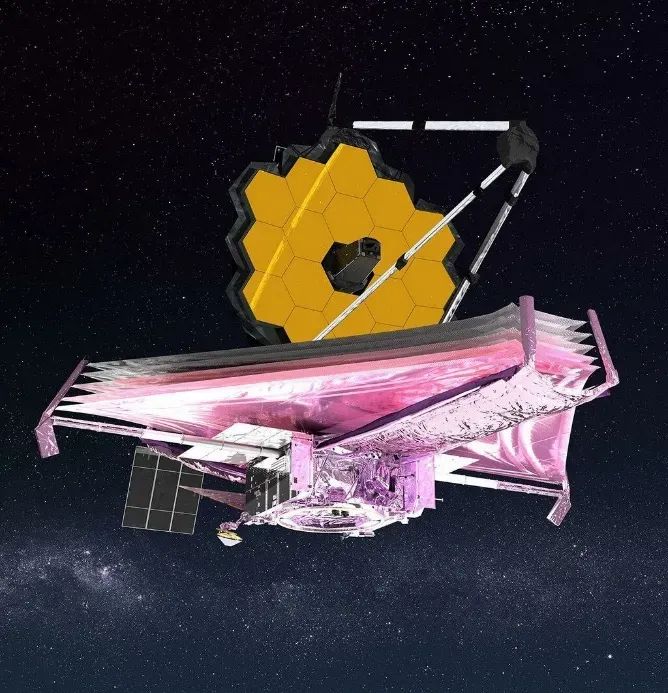

2025 年 1 月,在海拔 4200 米的青冷湖天文观测基地,我国首台正式运行的地基近红外望远镜悄然“睁开双眼”。这台由长春光机所为中山大学量身打造的 80 厘米口径近红外天文望远镜,如同暗夜中的“红外猎手”,精准覆盖 0.9~2.5 微米波段,凭借无人值守与 AI 数据分析能力,已成功捕捉到超新星 SN2024xal 爆发时释放的红外“脉动”。而在此之前,长春光机所张学军院士团队更完成了一项“镜面奇迹”——为中国空间站巡天望远镜打造的 2 米口径主反射镜,其镜面精度达到惊人的 10 纳米级。若将这面镜子放大至 60 公里直径,表面起伏误差也不超过±0.3 毫米。坐落于海西州冷湖镇赛什腾山的中山大学 80 厘米红外望远镜。图片来源:广州科协望远镜口径的“竞赛”不仅在国内上演,放眼全球,这场“巨眼之争”早已白热化。美国哈勃空间望远镜2.4 米的口径曾称霸太空观测领域数十年,而 2021 年升空的詹姆斯·韦布望远镜,则以 6.5 米的巨大口径刷新纪录,成为人类观测深空的“超级眼睛”。

詹姆斯·韦布望远镜在太空中完全展开。图片来源:维基百科那为什么望远镜的口径越做越大呢?答案藏在光与宇宙的对话中。望远镜口径越大,能收集到的光子数量越多,角分辨率越高,能够帮助我们获得更多的信息。望远镜的集光能力,即光子捕获量。口径就像望远镜的“集光漏斗”,口径越大,能收集到的光子数量呈平方级增长。对于一块球形的表面来讲,我们可以通过面积公式得到其面积与直径的平方成正比,即:而望远镜的集光能力由接收到的光通量(Φ)决定,其完整物理公式如下:其中 B 表示天体的表面亮度,A 表示望远镜的有效接收面积,η 代表光学系统综合效率,Δλ 代表观测的带宽(波长范围),t 代表曝光时间。由此我们可以看出,在其他条件一致时,更大的 D 可以带来更大的 A,从而带来更大的光通量。举个例子来讲,4 米口径望远镜的集光能力是 2 米口径的 4 倍(面积比 = (4/2)² = 4),这意味着在观测相同天体时,4 米口径望远镜相较于 2 米口径望远镜,其曝光时间可缩短至 1/4,或能用来探测更暗弱的天体。探测百亿光年外的早期星系、暗物质分布等,需极大口径的望远镜捕获微弱光子,如长春光机所正在研制的 6.5 米宽视场光谱巡天望远镜主镜系统可利用光谱观测捕捉宇宙年龄只有今天十分之一时的年轻星系。

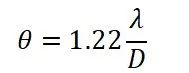

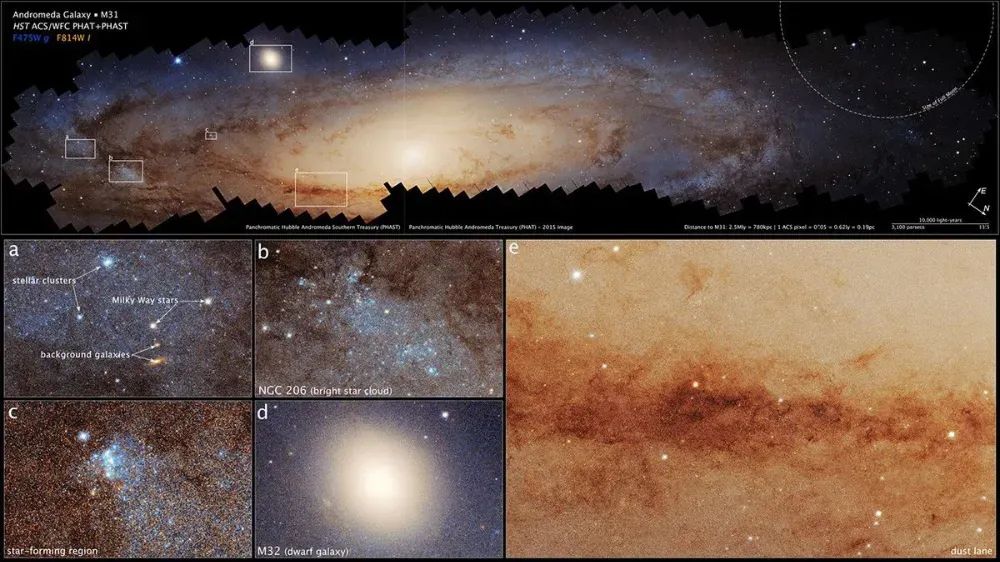

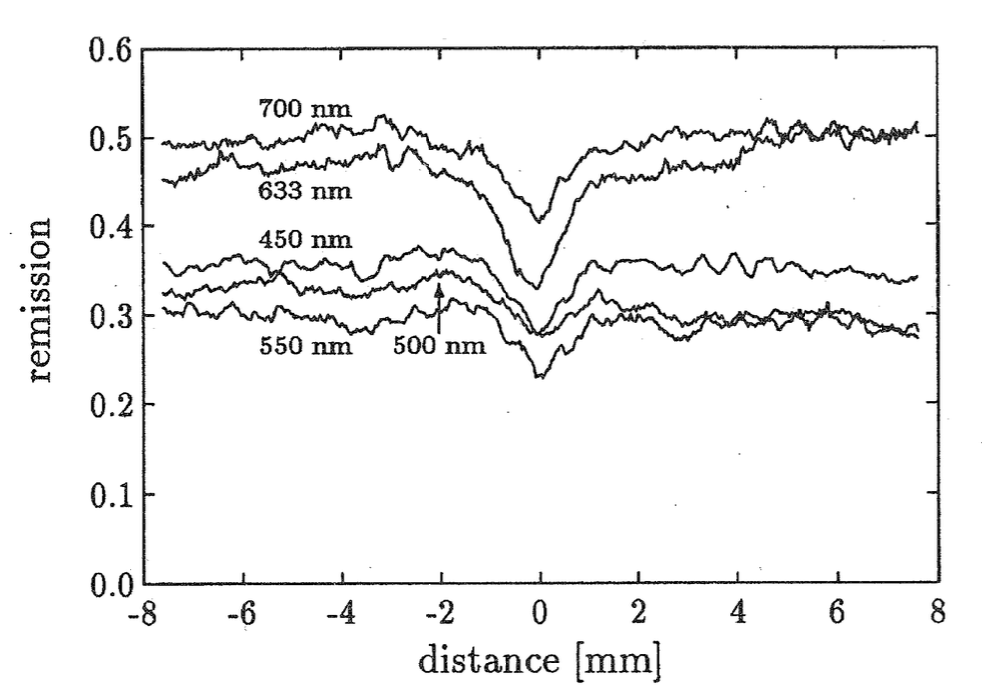

詹姆斯·韦布望远镜发现有气体的年轻恒星。图片来源:NASA詹姆斯·韦伯太空望远镜官方网站,链接https://www.nasa.gov/image-detail/53804051336-3a87b00dce-o/角分辨率是衡量光学系统分辨微小细节能力的核心指标,其物理本质源于光的衍射效应。根据惠更斯-菲涅耳原理,当光线通过有限口径的孔径时,由于波前受到限制,会在像平面上形成衍射图样。一个点光源经理想光学系统成像后,并非严格的几何点,而是呈现为中心亮斑(爱里斑)被暗环包围的衍射斑纹。两个相邻点光源能否被区分,取决于它们的衍射图样重叠程度。英国物理学家瑞利(Lord Rayleigh)提出判据:当第一个点光源的衍射斑中心恰好落在第二个点光源衍射斑的第一暗环处时,两者刚好可分辨,此时两光源的角距离被定义为最小分辨角(θ)。该角分辨率由波动光学严格导出,其公式表达为:其中,λ为观测波长,D 为望远镜的通光口径。公式中的系数 1.22 源自圆孔衍射的一阶贝塞尔函数零点位置,对应于第一暗环的角半径。从公式可直接看出:最小分辨角 θ 与波长λ成正比,与口径 D 成反比。因此,增大望远镜口径 D 可显著降低 θ 值,从而提升分辨细节的能力。这一关系的物理机制在于:更大口径的望远镜能更完整地接收入射波前,限制衍射效应的发散程度。当 D 增大时,衍射爱里斑的角直径(2.44λ/D)随之减小。例如,在可见光波段(λ≈550nm),一台 10 米口径望远镜的理论分辨角 θ≈0.014',而 1 米口径望远镜 θ≈0.14'——前者分辨能力相较于后者能够提升 10 倍,相当于能从北京清晰分辨上海两座间距仅 1 米的灯塔。大口径望远镜的优势尤其体现在深空观测中:哈勃空间望远镜(D=2.4m)凭借其 0.05 角秒的分辨率,成功解析了 250 万光年外仙女座星系中的单颗恒星;而在地面,随着通过对大气产生的波前误差进行实时改正的自适应光学技术日益成熟,地面望远镜也能够开始做到“让星星不再眨眼”,让望远镜的分辨率逐渐逼近理论衍射极限,兑现大口径望远镜的观测能力优势。比如,正在建设的 39 米极大望远镜(ELT)就将把分辨率推至 0.005 角秒,可以直接看到太阳附近其他类地岩石行星的存在并分析其大气组成。

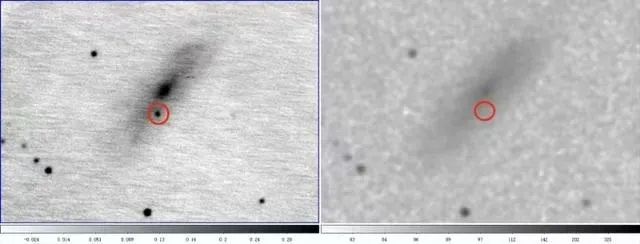

下图展示了迄今为止用哈勃太空望远镜图像数据组装的最大的照片马赛克:近邻的仙女座旋涡星系全景图。完整的哈勃仙女座星系全景拼接图像由 600 幅左右的独立曝光组成,这些画面是利用 2010 年 7 月至 2022 年 12 月的观测数据拼接而成的,其宽度达到了六个满月左右。哈勃空间望远镜拍摄的仙女座星系(Messier 31)的巨幅全景图。图片来源:NASA官方网站,链接https://science.nasa.gov/mission/hubble/science/explore-the-night-sky/hubble-messier-catalog/messier-31/大口径望远镜的科学价值集中体现为三大能力的革命性跨越,其核心逻辑植根于光学物理的基本法则。在探测深度上,集光能力与口径平方成正比的物理定律使望远镜得以捕捉宇宙边缘的微小光信号——早期星系历经百亿年传播抵达地球的光子流已衰减至人眼感知极限的百亿分之一,唯有大口径望远镜方能捕获这些暗弱天体,从而追溯宇宙大爆炸后首批恒星形成的黑暗时代,揭示暗物质分布的神秘图谱。这种深度穿透能力将人类视野拓展至传统小口径设备无法触及的深空疆域,使百亿光年外的宇宙图景从理论推测转化为可观测实体。同时,角分辨率公式揭示了口径与分辨极限的反比关系。在越来越强大的自适应光学技术的加持下,当望远镜口径增大时,衍射效应导致的爱里斑尺寸显著收缩,使天体细节解析能力呈几何级提升。小口径望远镜中模糊成团的遥远星系,在大口径系统下可分解为单颗恒星;系外行星不再仅是光变曲线上的微小起伏,而可能透露出行星大气结构和组成的信息。观测效率的跃升则源于大口径对时间维度的压缩。集光能力的指数增长使同等信噪比所需的曝光时间锐减(t∝1∕D2),这对捕捉宇宙瞬变事件具有决定性意义——超新星爆发、伽马射线暴余辉等现象常在数小时内演化消亡,传统望远镜因曝光时间不足只能获取模糊影像或完全遗漏事件。长春光机所部署的 80 厘米近红外望远镜已示范性捕获超新星 SN2024xal 的完整光变曲线,而正在攻关的 6.5 米宽视场系统将进一步实现分钟级响应的动态巡天,构建高时效性宇宙演化图谱。80 厘米望远镜拍摄的近红外波段图像。左图:圆圈中为超新星 SN2024xal;右图:2MASS 两微米全天巡天望远镜拍摄的近红外波段历史图像 图片来源:中山大学物理与天文学院大口径望远镜代表着能够看的更远、更清、更快。2024 年底,长春光机所王建立团队中标清华大学“6.5 米宽视场光谱巡天望远镜”主镜系统研发任务,标志着我国地基望远镜口径向 6 米级以上跨越。目前团队已启动关键技术攻关,解决大口径望远镜难题,预计将推动深空探测和天文观测能力进一步提升,为我国的探测事业打磨更亮的眼睛!