25年物理诺奖再探:“量子穿墙术”如何助力超导量子计算?

今年的诺贝尔物理学奖授予英国科学家约翰·克拉克(John Clarke)、法国科学家米歇尔·德沃雷特(Michel Devoret)和美国科学家约翰·马丁尼斯(John Martinis),以表彰他们发现了电路中的宏观量子力学隧穿效应和能量量子化。

今年的诺贝尔物理学奖授予英国科学家约翰·克拉克(John Clarke)、法国科学家米歇尔·德沃雷特(Michel Devoret)和美国科学家约翰·马丁尼斯(John Martinis),以表彰他们发现了电路中的宏观量子力学隧穿效应和能量量子化。

约翰·克拉克 米歇尔·德沃雷特 约翰·马丁尼斯

1

量子隧穿与能量量子化

日常生活中,一个皮球砸到墙面上会反弹回去;但在量子世界里,电子或电子对等微观粒子,撞到一堵看起来不可逾越的势垒墙时,却有一定概率出现在墙的另一侧。这被称为“量子隧穿”。

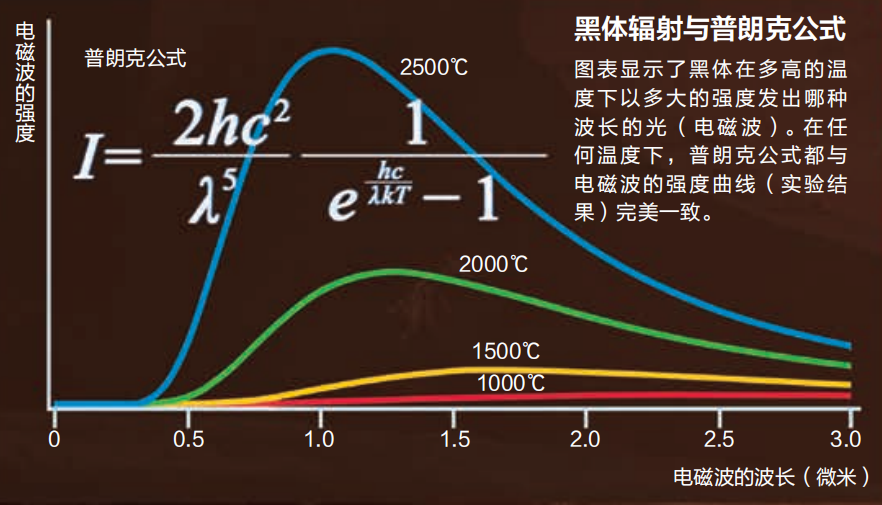

同时,我们所处的宏观世界里,能量、温度等物理量通常看起来是可连续变化的;但走进量子世界,系统的能量却像是电梯一样,只能停在某个楼层而不能停在楼层中间。普朗克(Max Planck)在1900年通过黑体辐射发现:能量按频率成比例地分成一个个最小单位,这种现象被称为“能量量子化”。

普朗克理论对黑体辐射现象的解释

传统意义上讲,这两种现象都发生在原子这样的微小尺度,且要求极低温环境,以达到低热噪声的条件。但是今年的诺贝尔物理学奖获奖研究,却将这两种现象在宏观微米(10-6米)量级的尺度上实现,为人们创造宏观量子系统和探究量子现象指明了道路。

2

用宏观电路人造量子:超导与约瑟夫森结

1911年,昂内斯(Heike Kamerlingh Onnes)首次发现,当金属汞在4.2K(-268.95℃)时出现了电阻消失的现象,称为“超导”。不过当时并不理解这种零电阻现象背后的物理原理。昂内斯主要因为对低温物理学的贡献,获得了1913年的诺贝尔物理学奖。

海克·卡末林·昂内斯 Heike Kamerlingh Onnes

随后几十年间,量子力学的理论蓬勃发展,人们逐渐认识到:微观粒子的行为严格遵循量子力学的基本原理,波粒二象性、量子态叠加、概率性测量等并非抽象的数学假设,而是经过无数实验验证的微观世界本质规律,比如电子可以处于多个位置的叠加态。

1957年,巴丁(John Bardeen)、库珀(Leon Cooper)和施里弗(John Robert Schrieffer)三人,首次通过量子力学原理,从微观上揭开了超导这一宏观量子现象的奥秘:电子配对后的有序与活动。他们提出的BCS理论,把超导态描述为大量电子两两配对为“库珀对”并形成特殊的“凝聚态”,就像成千上万对伴侣按同一节奏手拉手排列在舞池上,因此可以用一个统一的“宏观波函数”来描述,使得电流能够无阻力地流动。正因这项工作,三位科学家获得了1972年的诺贝尔物理学奖。

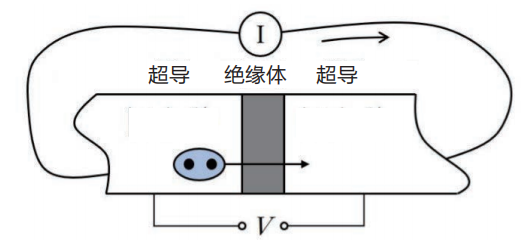

利用超导的宏观量子现象,1962年,约瑟夫森(Brian David Josephson)提出了一种特殊的结构:超导层-薄绝缘层-超导层(下图),称为“约瑟夫森结”。无阻流动的库珀对以一定概率无损耗地跨过绝缘层流动到了对面的超导层,产生隧穿电流。约瑟夫森也因此构想,获得1973年的诺贝尔物理学奖。

约瑟夫森结电路及隧穿电流的示意图,库珀对(蓝色)从超导的一侧隧穿过薄绝缘层流动到超导的另一侧

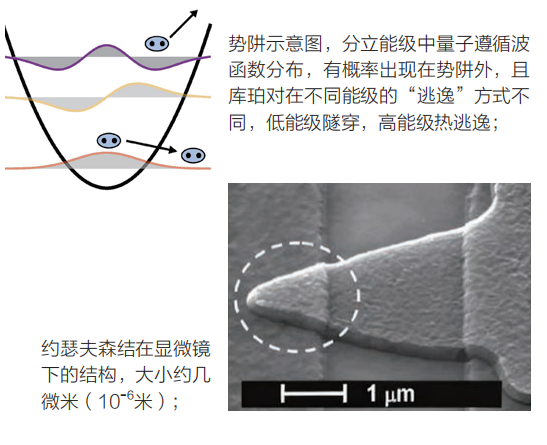

几十年的理论与实验进展,把“超导”“库珀对”“约瑟夫森结”变成了真实的器件:实验室里可以制造出直径仅几微米的约瑟夫森结,在极低温的几十mK(低于-273.1℃)下观测到稳定的隧穿电流和微波响应。这意味着我们可以制造这种特殊的电路,把量子物理现象从微观带到宏观电路中去。

1985年,当时的克拉克教授与其带领的博士后德沃雷特和博士生马丁尼斯,在《物理评论快报》(Physical Review Letters)上发表了两篇论文。他们在实验上测量到了约瑟夫森结中的隧穿电流以及包含10亿个以上库珀对的超导电路系统的分立量子化能级。

在第一篇论文的工作中,研究者在电流偏置、零电压态的约瑟夫森结上施加微波,扫描微波频率并监测响应,如吸收增强等变化。结果仅在若干离散频率出现明显吸收峰,证明其能级的分立与能量的量子化。电路像只能对特定“舞曲”响应的舞团,虽然电路里有非常多“舞者”(库珀对),但它们只能“跳同一支舞”。吸收谱线就像是楼梯台阶,说明电路的能量是一级一级的,而不是任意连续的。这也是实验上第一次观测到宏观系统的能量量子化。

在第二篇的工作中,研究者通过测量电压变化,观测到约瑟夫森结在低温区(30mK左右)的逃逸率有明显的阶跃和平台,而在高温区(100至800mK)仍遵循经典的指数律。逃逸可以这样理解,把电路比作小球在碗里,科学家们通过观测宏观信号(电压)去探究小球们(库珀对)怎样离开碗(势阱墙)。当环境比较暖时,小球靠“热气”一点点吹起飞出碗;但当环境非常冷时,小球反而可能“穿墙”直接出现在碗外面。在高温区,库珀对离开的概率会随温度升高而变大,符合经典预期;但在极低温时,这个概率不再受温度影响,出现平台化的表现。这个现象证明,即使宏观,只要足够冷,系统也能以量子的方式“穿越障碍”。

两个实验共同的关键条件是低温:低温让电路处在超导态,使原子晶格变得安静有序,晶格扮演一个牵线搭桥的“月老”,让平时到处碰撞和乱逛的单电子相互结对,并且运动行为高度一致,从而能被一个“宏观波函数”像指挥合唱队一样统一描述,遵循量子力学原理。正是靠这种“宏观量子一致性”,他们才观测到了神奇现象。这一创新的结果也在后续被用于构建低温宏观量子电路,也就是所谓的超导量子比特。此次诺贝尔物理学奖也因此颁给了这三位科学家。

至此,科学家们向我们证明,量子隧穿不是魔术,而是量子世界中“粒子同调的波动性”带来的必然结果:波可以“渗透”进看起来不可逾越的障碍。而约瑟夫森结展示了一个微观下大量库珀对在宏观的两块超导体之间隧穿的结构,这让量子特性可以在宏观被观测到。而由约瑟夫森结构建的电路,其能级会出现离散分立,仅对特殊频率的微波有响应,从而使得宏观电路像原子一样具有“楼层式”的能级结构,出现能量量子化。

3

超导量子比特:应用与前沿

1999年,日本物理学家中村泰信和华人物理学家蔡兆申通过使用约瑟夫森结和电容串联,构建了“单库珀对盒”,首次观测到宏观量子态的相干演化:量子振荡。这种振荡可以被理解为比特,只不过不是只有高低电平代表的0和1,而是可控地在量子的|0>和|1>态中间振荡,产生叠加。

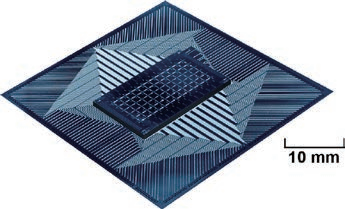

中国科学院物理研究所研制的 “庄子2.0”超导量子芯片,集成78个排成二维阵列的Transmon比特(6×13)

2007年,耶鲁大学德沃雷特研究团队的科赫(Jens Koch)等人设计出了Transmon比特:约瑟夫森结并联大电容,在合适参数取值下,可以使得比特对电荷等噪声免疫。Transmon在技术工艺成熟之后,进入了大规模化原型机阶段:2019年,以今年获奖的马丁尼斯为首的谷歌(Google)团队公布了基于53个超导比特的悬铃木(Sycamore)处理器,并在“随机线路采样”任务上首次展示了“量子计算优越性”。中国科学技术大学团队也于2021年实现了超导量子比特系统随机线路采样的“量子计算优越性”。

近些年,宏观量子电路从基础探索迅速发展为可编程的量子计算与模拟平台。在量子计算方面,科学家们探索并实验实现了类似于经典计算与门、非门等的量子逻辑门。使用这些单双比特门就可以实现对任意量子模型的构建,也为迈向通用量子计算奠定了基础。在量子模拟方面,超导处理器被用来模拟多体动力学、凝聚态等问题,能在可控参数下探索经典难以处理的复杂物理。中国科学家在这条路上也贡献显著:中国科学院物理研究所利用自主研发的78比特“庄子2.0”超导量子芯片实现了多体系统预热化的量子模拟;浙江大学、中国科学院物理研究所、中国科学技术大学等在多体局域化、凝聚态物性模拟上也有多项高影响力的工作。中国在大尺度集成与系统工程上持续推进,成为国际宏观量子电路研究的重要力量。