1500万度还是太低!没有量子隧穿太阳就要熄灭了?

2025年的诺贝尔物理学奖,将全世界的目光再次聚焦于“量子隧穿”(QuantumTunneling)这一神奇的现象。

2025年的诺贝尔物理学奖,将全世界的目光再次聚焦于“量子隧穿”(Quantum Tunneling)这一神奇的现象。这个名词,你或许在科普文章里见到过,在科幻电影里听说过,觉得它既高深又遥远——仿佛是专属于实验室的深奥术语。

但如果我告诉你,这个至少和三次诺贝尔物理学奖(2025年,1986年和1973年)直接关联的现象,正是此刻让你感受到阳光的温暖、让地球万物生长的绝对前提。没有它,太阳就会“熄灭”,宇宙中将一片死寂。

是不是突然觉着,它和我们每个人都息息相关了?现在,就让我们一起来看看,这个支撑起太阳,也悄然运行在我们身边的“宇宙级穿墙术”。

太阳能量的来源

我们都知道,太阳是一座巨大的核聚变反应堆。它的能量来源于其核心深处每秒约6亿吨氢元素聚变成氦元素的剧烈过程。这个答案看似简单直接,但其中却隐藏着一个曾让物理学家百思不得其解的难题:核心大约1500万摄氏度的太阳温度“太低”了!一千多万度还低?

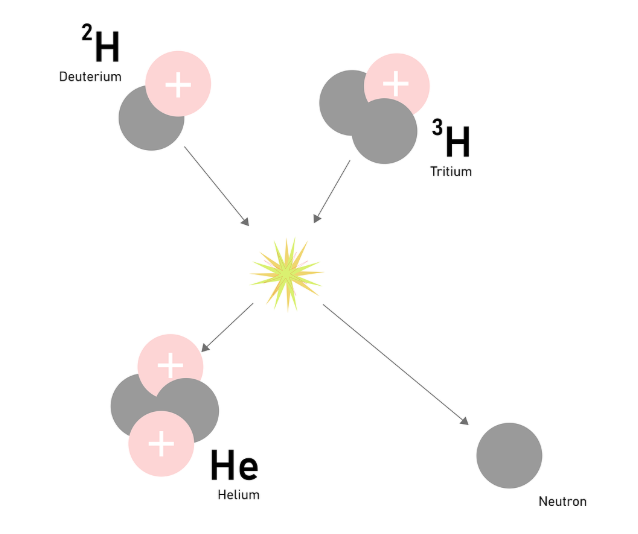

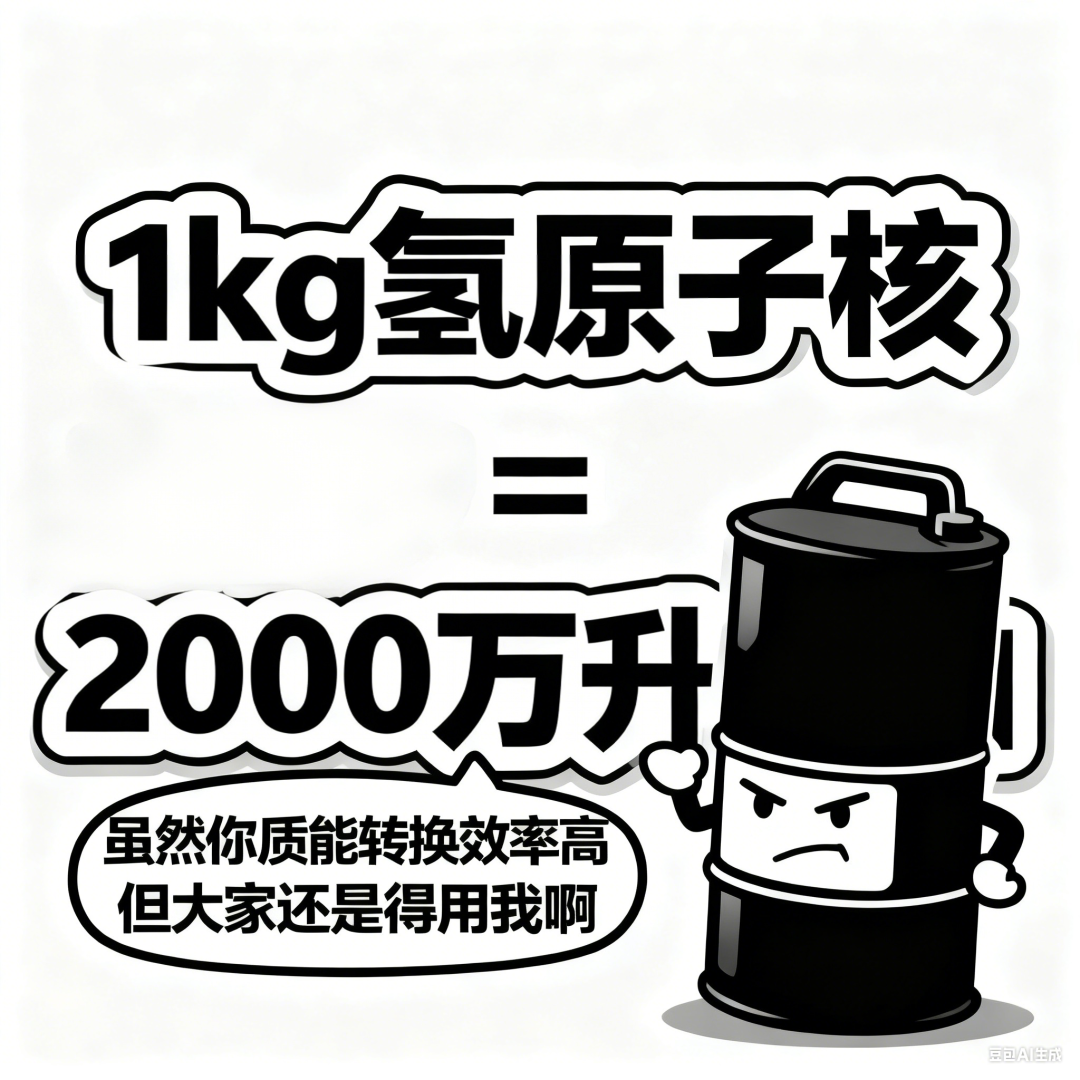

核聚变是轻原子核(如氢)结合成重原子核(如氦)并释放出巨大能量的过程,这是人类目前发现的能量效率最高的过程之一。

1kg氢核(质子)完全聚变,理论上可释放约 6.3

通过以上分析我们看到了,按照经典理论的结果,太阳要么不应该作为一颗恒星发光发热,要么核心的温度要远高于现阶段的观测。实际上,1920年,英国天文学家亚瑟·爱丁顿首次提出,太阳的能量可能来源于氢原子核聚变成氦原子核的过程,当时这个矛盾使得爱丁顿的理论在提出之初受到了广泛的质疑。直到1928年,核物理学家乔治·伽莫夫率先利用量子隧穿效应成功解释了太阳温度“过低”的问题。

量子隧穿是如何“拯救”太阳的

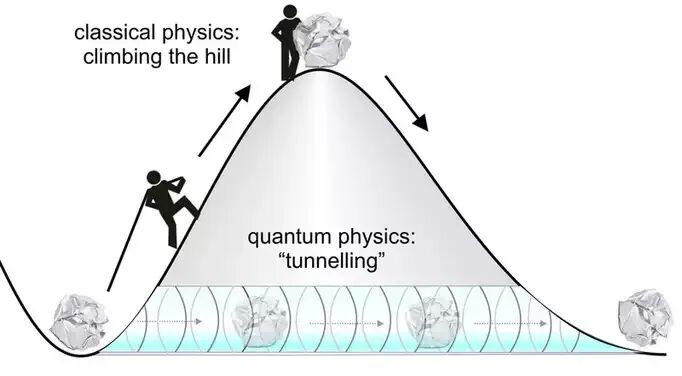

现在,我们先来看看量子力学本身。量子力学的反直觉性来源于对与微观粒子的物理图像的不同,生活中的看见的物体都具有确定的位置和边界,而量子力学中的粒子具有波粒二象性,一个粒子是以一定的概率分布(如同波是振幅的空间分布)在空间中的,我们无法预知它具体出现在哪一个位置,只能知道其在各个位置出现的概率,我们用空间分布的一个复函数来描述这个粒子的状态,这个函数值的模方表示粒子在该处出现的概率,这便是“波函数”。而在经典物理中,粒子的状态用位置和速度描述。“波函数”的物理图像使得量子力学描述问题总是概率的、统计的,而非确定的、绝对的。

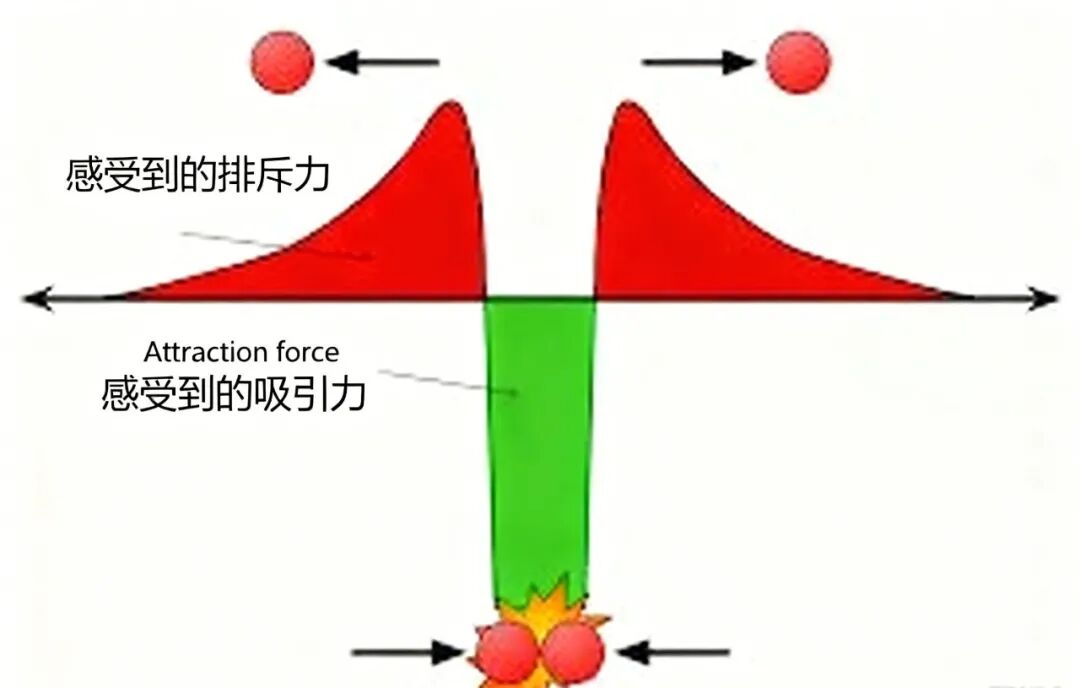

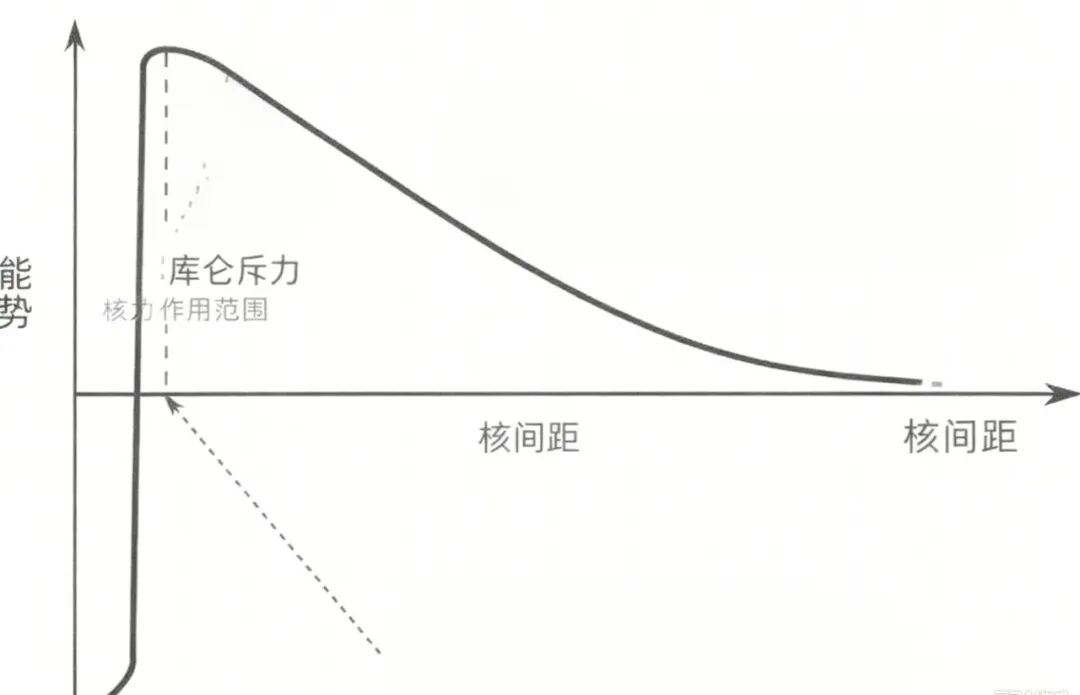

回到量子隧穿现象,在经典物理中粒子的动能必须大于势垒的高度才可能越过这个“大山”,而在量子力学中,无论粒子能量是多少,总是有一定概率出现在“大山”另一侧,只是概率的大小而已。因此就经典视角来看,仿佛粒子打通了一个“隧道”才能达到另一端,得名“隧穿效应”(Tunneling)。

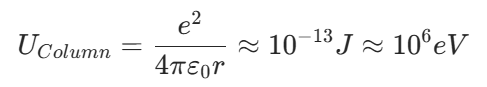

如果粒子的平均动能可以越过这个势垒,那么其对应温度可以通过以下公式估算

其中ET为粒子动能,此处取值106eV,kB为玻尔兹曼常量。即上文提到的百亿量级的温度。

而在量子理论下,具有能量E的质子“隧穿”进入核力区域的“透射率”可用WKB近似公式计算

采用太阳核心温度1500万摄氏度所对应的粒子平均动能作为E的值,即

需要提醒的是,以上模型计算是高度简化的,真实情况非常复杂,还需考虑到不同角动量的分波,而且成功发生聚变的概率还会受到聚变过程发生

结语

能读到这里的朋友相信已经对量子隧穿与太阳的紧密联系有了更深入的认识,实际上,如果说太阳的燃烧是量子隧穿在宇宙尺度上的宏大叙事,那么它在我们的日常生活中,则悄然运行在诸多现代科技的核心。

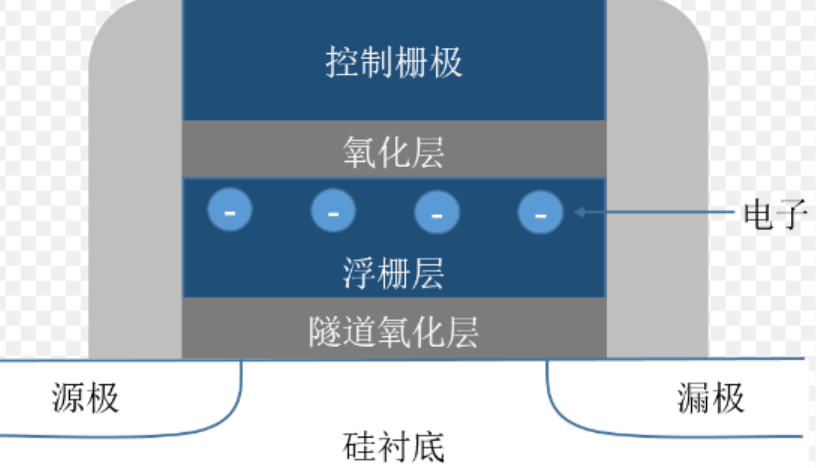

你手掌中的智能手机或电脑,其闪存(Flash Memory)芯片正是依靠量子隧穿效应来存储数据。写入信息时,电压迫使电子“隧穿”一层薄薄的绝缘层,将其囚禁在浮栅中,从而代表一个“0”或“1”。量子隧穿还限制了日趋减小的芯片尺寸的下限。在晶体管中,控制电流通断的栅极下方有一层极薄的绝缘层,它如同一道堤坝,阻止电子失控流动。当制程工艺缩小到纳米尺度(如几纳米)时,这层绝缘层变得如此之薄,以至于电子无需翻越能量壁垒,便能凭借量子隧穿效应直接“穿过”它,导致晶体管发生漏电。这意味着芯片无法可靠地表示“0”和“1”,计算错误、功耗和发热会急剧增加。因此,量子隧穿效应从物理法则上,为传统基于硅的晶体管尺寸划下了一条难以突破的下限。

下一次当你感受到阳光的温暖,或用手机拍照时,或许可以想一想,那无处不在的量子“穿墙术”,正在默默地创造着奇迹。