血脂超标的中青年,老了以后会发生什么?

血脂超标的中青年,老了以后会发生什么?

如果在中青年时期就出现血脂高,老了以后会怎样?近日发表在《欧洲心脏杂志》上的一项新研究给出了答案。

血脂高的人,后来怎么样了?

此次研究中的对象共4366人,他们均来自CARDIA队列,该队列旨在调查青年时期的生活方式、环境因素与未来心血管疾病风险之间的关系。

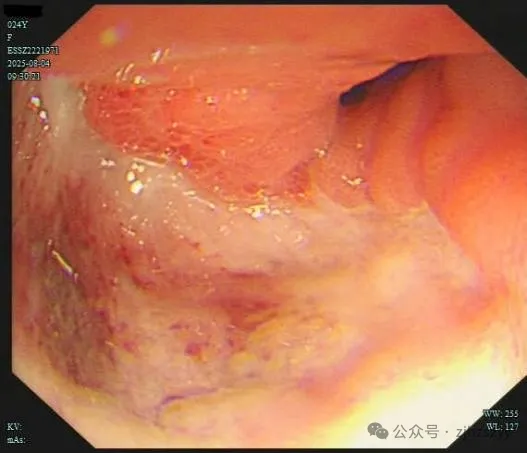

参与者加入研究时平均18~30岁,在经过长达22年的随访追踪后,共有241人在40岁后发生动脉粥样硬化性心血管疾病。

研究人员重点分析了以下3个关于脂蛋白的指标,并将这些指标的累积暴露量除以22,计算出每年的平均暴露水平。

载脂蛋白B (apoB)

低密度脂蛋白颗粒(LDL-P)

富含甘油三酯的脂蛋白颗粒(TRL-P)

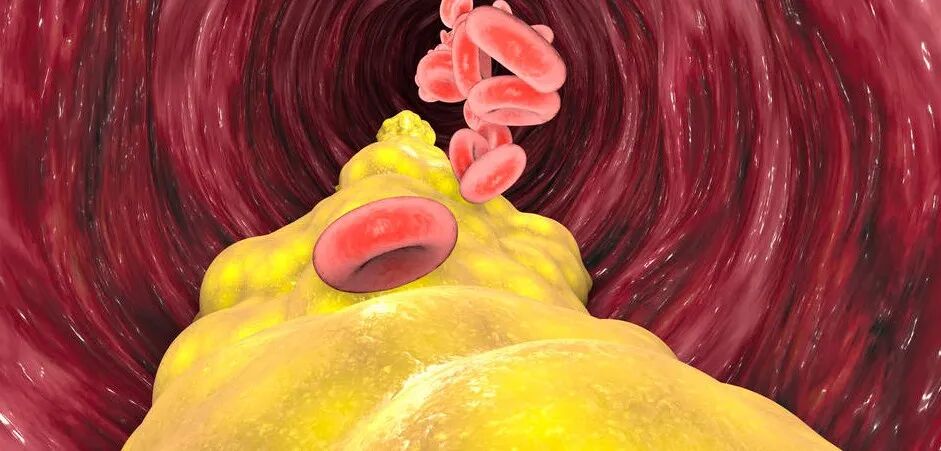

脂蛋白,相当于血液中运输脂肪的“工具”。身体需要运输不溶于水的脂肪(如胆固醇、甘油三酯),就必须把它们包装成一个个“小球”,这些小球就是脂蛋白。有时每辆“运输工具”装的货物(脂肪)并不多,但如果血液中有非常多的运输工具,发生交通事故(堵塞血管)的风险依然很高。

研究人员经过分析发现,以上3个指标累积暴露每增加1个标准差,动脉粥样硬化性心血管疾病风险分别会增加53%、54%和48%。

校正其他潜在影响因素后,各指标累积暴露每增加1个标准差,心血管疾病风险仍呈显著增加态势,分别增加了30%、28%和28%。

总之,这项研究提醒我们,18~40岁期间如果存在血脂异常,可使中年后心血管疾病风险显著升高,包括冠心病、脑梗、短暂性脑缺血、心绞痛等在内的一系列疾病发生风险升高约30%。

血脂高,身上会有5个信号

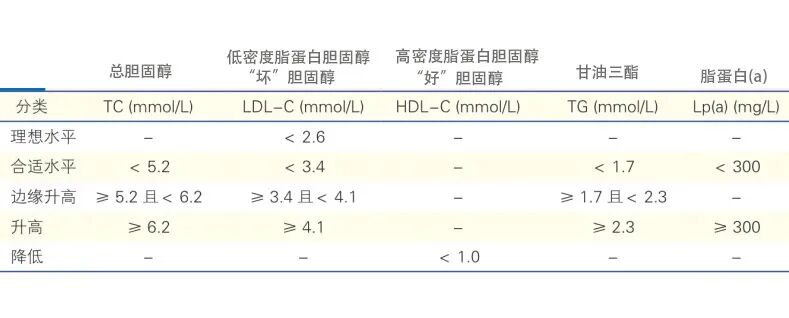

判定血脂是否异常,主要有以下几项指标,不同医院的参考范围有细微差别,但大多按《中国血脂管理指南(2023)》的标准判断,可抽血测定。

湖南中医药大学第一附属医院心血管内科副主任医师孙涛表示,血脂超标的早期表现不明显,随时时间推移,可出现以下躯体信号。

手脚处于身体末端,本身血液供应就较弱。当血脂问题影响血液循环时,手脚更容易出现麻木感。

血脂增高还会导致血管壁受损,引发炎症反应,甚至对神经系统产生一定的不良影响,干扰神经信号正常传导。

早上起床后感到头晕、整个脑袋不太清醒,或晨起常伴有头痛,且并非睡眠问题或其他明显原因引起,很可能是血脂过高在作祟。

血脂异常可影响脑部血液循环,引发大脑短暂性缺血、缺氧,进而导致头晕。血脂异常引发的血管变化,还可能刺激神经,导致头痛。

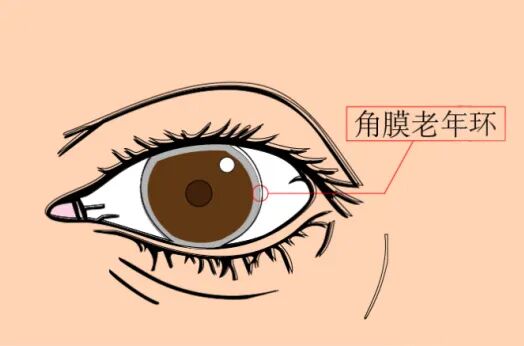

这种情况常见于老年人,标志就是黑眼球边缘有一个灰白色圆环,宽度大约2毫米,不痛不痒,视力也不会下降,偶尔见于血脂过高的中青年人。

血脂异常,做好5件事很关键

保持健康的生活方式,对防控血脂异常很关键,《中国血脂管理指南(基层版2024年)》给出了详细指导。

脂肪要“挑”着吃

限制油脂摄入总量,20~25克/天,减少高脂肪(如烧烤、肥肉)、高胆固醇(如动物脑、动物内脏)、高糖食物摄入。

采用不饱和脂肪酸(植物油)替代饱和脂肪酸(动物油、棕榈油等),烹饪时可搭配控油壶和不粘锅。

每天禽畜肉摄入量不超过75克(一个手掌心厚度及大小的肉类约50克),红肉尽量选瘦肉。

建议血脂异常患者每天摄入鸡蛋(含蛋黄)不超过1枚。鸡蛋最好吃水煮的,少吃煎蛋、咸蛋。

吃得杂一点

增加蔬果、膳食纤维、全谷物、鱼类的摄入。

血脂异常者每天应至少摄入450~500克蔬菜,多吃深绿色菜,做菜时不油炸、不红烧。

水果吃200~300克,约1个苹果或2个橘子,最好餐间吃,尽量不榨汁。

每日摄入50~150克全谷物(如小米、玉米、燕麦、藜麦、糙米等),即每天至少1餐用全谷物做主食,可用1份糙米+2份精米的比例做成糙米饭,或用1份小米+2份精米的比例煮成小米粥。

一般人群预防心脑血管疾病,建议每周吃2~3次鱼,每次50~100克,有条件的可选深海鱼。

坚持规律运动

保持适量运动,有助促进血液循环和脂质代谢。建议每周进行3~5次、每次不少于30分钟的有氧运动,游泳、快走、骑车都是不错的选择。

保持良好的生活习惯

比如戒烟限酒、尽量避免熬夜等。甘油三酯指标升高的个体,尤其要严格限制酒精摄入。

定期检查血脂

建议<40岁的成年人每2~5年至少进行1次血脂检测,≥40岁每年至少应进行1次血脂检测。

如果发现有家族性高脂血症,更要注意养成健康的作息,合理饮食,规律锻炼。▲