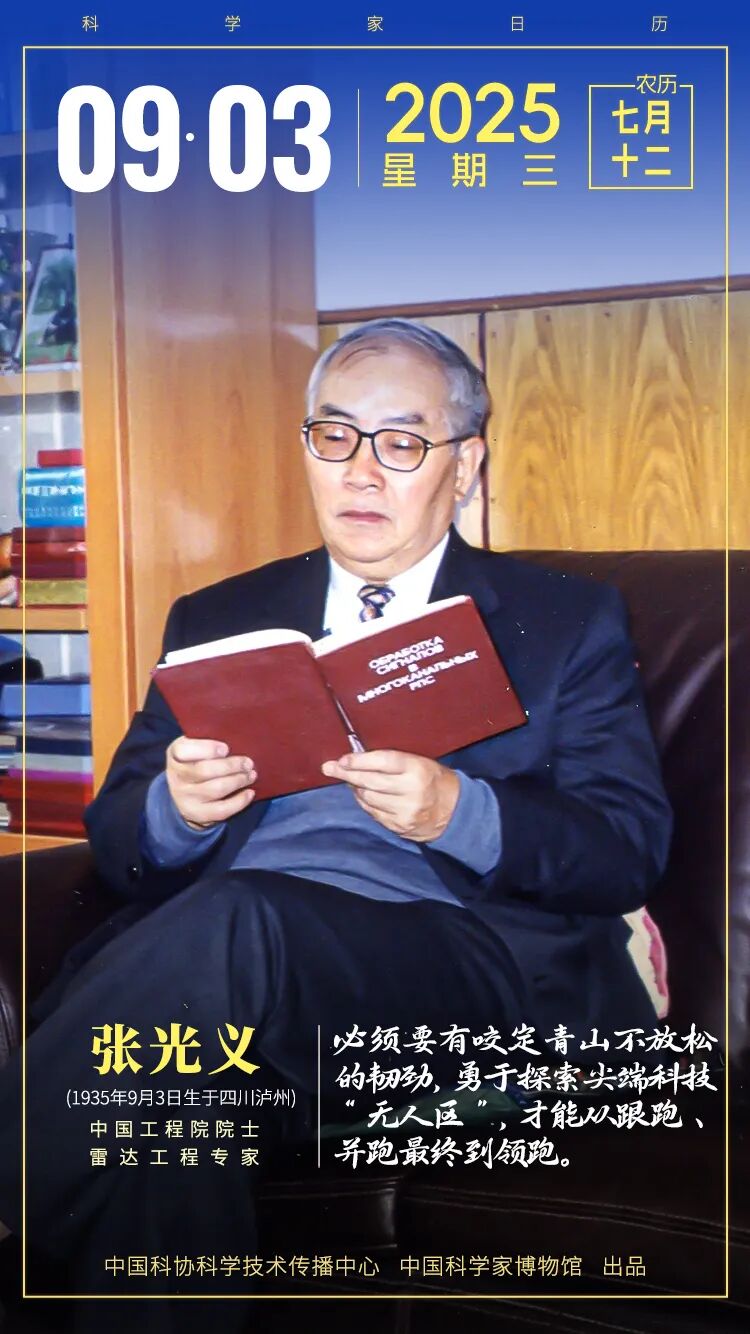

他用“千里眼”守护祖国的天空 | 张光义

他带领团队研发出我国第一部远程相控阵预警雷达

编者按

今天,是“中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年”纪念日。战争中,雷达被誉为武器装备的“千里眼”和“顺风耳”。随着战机的升级,如何在复杂战场上实现多目标追踪与快速响应?答案之一便是“相控阵雷达”。

然而半个世纪前,我国在这一领域几乎是一片空白。改变这一局面的,正是雷达工程专家、中国工程院院士张光义。他带领团队研发出我国第一部远程相控阵预警雷达,开创了中国研制相控阵雷达的先河。

童年那一瞥,

与“千里眼”结下不解之缘

1945年8月15日夜,十岁的张光义在泸州街头,随人群庆祝抗战胜利。正是在那一夜,他第一次听到“雷达”这个词。大一些的孩子们议论说:“雷达就像神话里的千里眼,能看见千里之外的飞机。”

少年张光义满心疑问,却在心底埋下了追寻真理的种子。彼时的他还不知道,自己的一生将与这个“千里眼”结下不解之缘。或许是因为经历过抗战岁月,让他从小就坚定了“落后就要挨打”的信念,他暗下决心要努力学习,长大了一定要把国家建设好。

1957年,张光义被选派至苏联留学,主修水利专业。然而,当时国家急需雷达技术人才,他没有丝毫犹豫,毅然放弃钟爱的专业,转到莫斯科动力学院无线电技术系学习雷达知识。

1958年10月,张光义(后排右1)与莫斯科动力学院无线电系的部分中国同学在学校附近的照相馆合影留念

来源丨中国科学家博物馆

八年磨一剑,

在大山深处铸就“千里眼”传奇

回国后,张光义被分配到新中国雷达事业的摇篮——中国电子科技集团公司第十四研究所。上世纪60年代末,随着人造卫星和洲际导弹的快速发展,国家急需能够监测外空目标的超远程预警雷达。周恩来总理批示“要多搞几把‘扇子’”,即研制并部署远程预警雷达,确保国土安全。

于是,研制我国第一套相控阵雷达系统的“7010工程”正式获批启动,并被要求必须在短时间内完成。时年35岁的张光义,作为工程的总体负责人之一和技术领导小组组长,挑起了这副重担。

2017年1月7日,原7010工程主要班底——111相控阵雷达课题研究室(104室)相关人员(前排左2:张光义)在江苏南京鸡鸣寺前合影留念

来源丨中国科学家博物馆

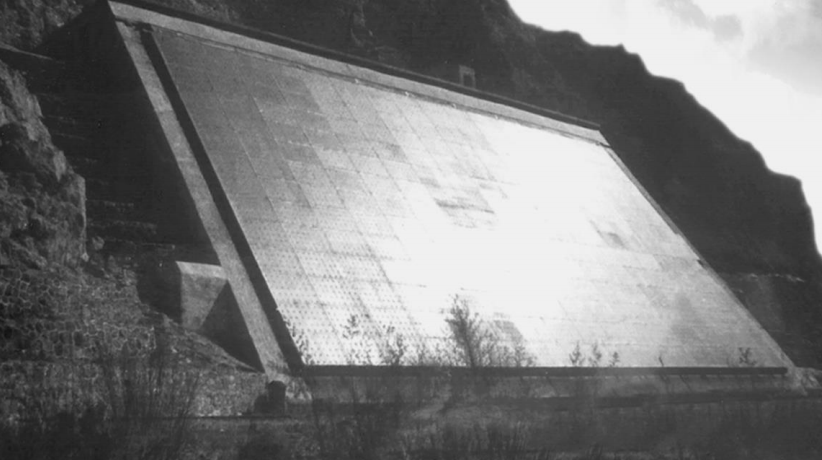

那是一个充满挑战的年代,科研人员面临的首要任务就是克服万难。没有现成的先进仪器,他们就自力更生进行改装;为了赶超进度,他们不惜废寝忘食、通宵达旦地工作。最终,在冀西北熊耳山脉尽头、海拔千米的黄羊山上,张光义和同事们顶着刺骨寒风,亲手建起了一座占地千余平方米、高达八层楼的巨型雷达。

1975年9月,奇迹发生了。雷达的四分之一个试验阵面成功观察到了外太空目标,并获得了其坐标数据。1977年,该雷达通过了全站试飞鉴定,这标志着我国第一部远程相控阵预警雷达研制成功。1983年,该雷达成功追踪到苏联失控坠毁的人造卫星,预报精度超过国际同行,达到了世界先进水平。

7010雷达阵面

来源丨中国科学家博物馆

7010工程的成功,为张光义带来了巨大的荣誉,但他并未止步。他将自己宝贵的科研经验汇集成书,1994年,出版了我国第一部相控阵雷达专著《相控阵雷达系统》,该书成为雷达专业的重要著作,对推动我国相控阵技术的发展起到了关键作用。

张光义时刻叮嘱自己的学生:“别人永远不会把尖端国防科技拱手让人,必须要有咬定青山不放松的韧劲,勇于探索尖端科技‘无人区’,才能从跟跑、并跑最终到领跑。”

当人们问到他的人生态度时,张光义只说了简洁明了的十二个字:“关心国事,刻苦学习,勤奋工作,热爱生活。”

参考文献:

[1]是谁擦亮“中国之眼”?——记三代“雷达人”的奋进之旅[EB/OL]. 新华网, 2019-05-23.

[2]张光义:为祖国打造第一双“千里眼”[EB/OL]. 全景科学家, 2023-01-04.

[3]从跟跑、并跑到领跑 中国雷达工业实现“换道超车”[EB/OL]. 环球网, 2019-05-27.

[4]杨坚. 张光义:“极目”雷达 远眺“天际”[N]. 中国科学报, 2023-07-07(04).

[5]杨坚, 赵新. 极目天际——张光义传[R]. 老科学家学术成长资料采集工程研究报告, 课题编号:CJGC2020-G-Z-JS04.