别叫我“麦王”,我只是个麦田守望者 | 程顺和

作为农业大国,中国人口约占世界的20%,却产出了约占了世界25%的粮食。

编者按

作为农业大国,中国人口约占世界的20%,却产出了约占了世界25%的粮食。中国依靠自身力量端牢了自己的饭碗,实现了由“吃不饱”到“吃得饱”并且“吃得好”的历史性转变。这离不开中国科学家们的努力和贡献,其中就包括中国工程院院士、作物遗传育种专家——程顺和。

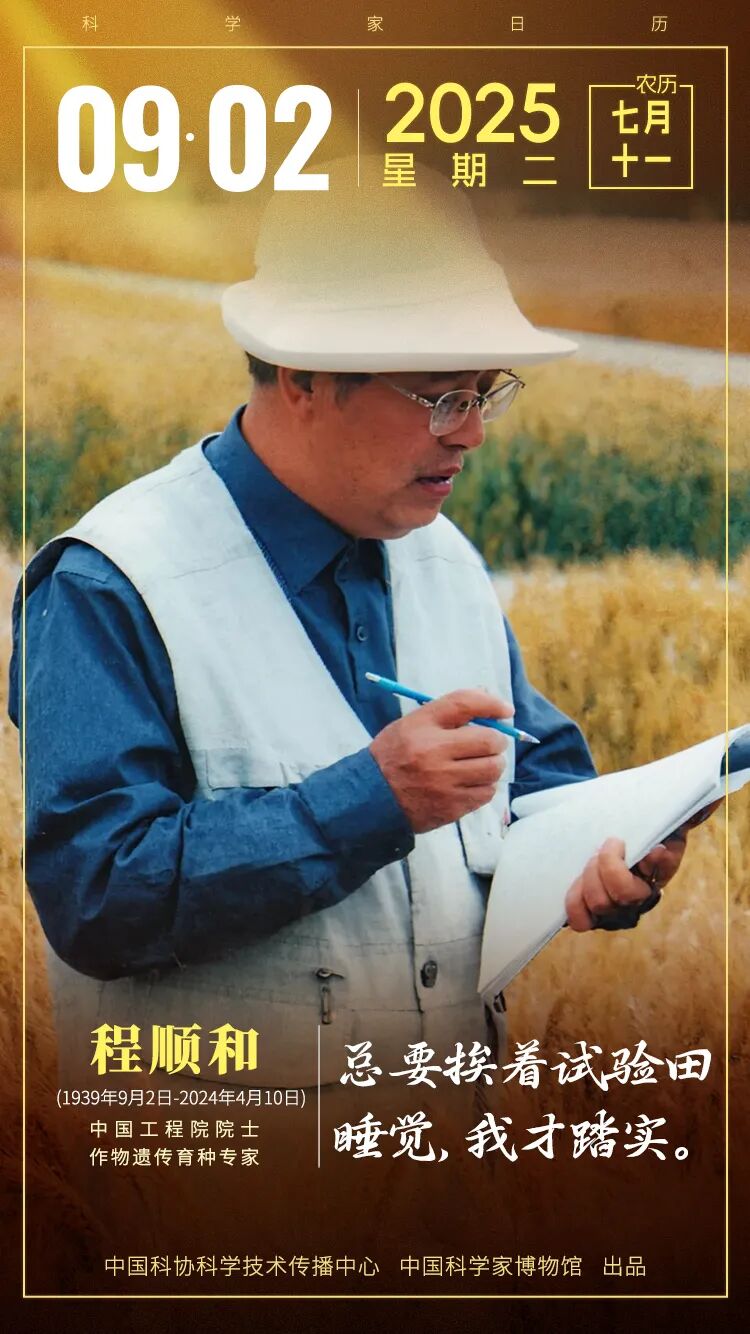

“总要挨着试验田睡觉,我才踏实”

1939年9月2日,出生于江苏溧阳的程顺和,从小就有报国志。1949年,程顺和10岁,那年,南下的解放军在溧阳城驻扎了几日,孩子们放学了经常会围着战士,听他们讲故事。某天,解放军问起程顺和“你的志向是什么?”他脱口而出“做科学家,建设新中国”。高中毕业后,程顺和报考了南京农学院(现南京农业大学)并以优异的成绩被录取,后主动申请了“遗传选种”专业中的小麦遗传育种研究。自此开启了他几十年与试验田的相伴之路。在中国科学家博物馆里,收藏着程顺和23年前在里下河农科所用显微镜观察时的留影。

2002年,程顺和在农科所用显微镜观察

来源丨中国科学家博物馆

在试验田边,程顺和有间小平房,里面陈设简单,只有一张床、一张桌、一个煤油小炉。每到选种关键时期,程顺和就吃住在这间陋室里,以便能够随时观察到一天一个变化的小麦长势。程顺和总说,只有挨着试验田睡觉,他才踏实。

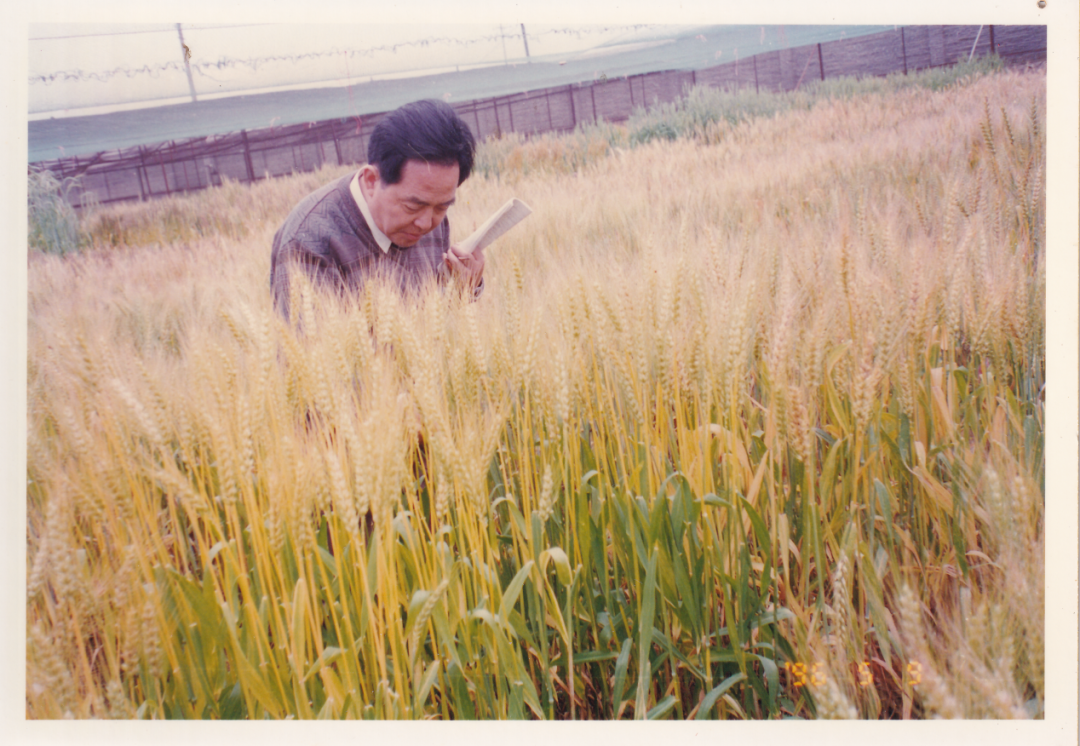

程顺和在小麦田里工作

来源丨中国科学家博物馆

为了抓紧时间,程顺和连过年期间也常守在温室里,还经常端着饭碗蹲在一棵小麦单株旁,一边吃一边观察。“那时候忙起来,不知道啥时是周末、啥时是假期。脑子里只记着小麦的生长周期。”

上世纪90年代,程顺和主持育成小麦新品种“扬麦158”,初步解决了小麦育种既大面积丰产又抗病的世界性难题,促成了长江下游小麦品种第六次大面积更换,是我国20世纪末种植面积最大的品种,这一研究成果也荣获了1998年国家科技进步一等奖。

攻克小麦“癌症”,“扬麦”系列屡刷新纪录

赤霉病被称为小麦“癌症”,不仅会导致小麦大幅减产,还会产生赤霉毒素,严重危害人畜健康,是普遍公认的世界性难题,也是我国粮食和口粮安全重大威胁及“卡脖子”问题之一。

以往对付赤霉病的办法是喷农药,只是有时喷三四次,也达不到预期效果。凭借多年的育种经验,程顺和认为要想攻克小麦“癌症”,只有利用分子标记辅助选择技术,在“种子芯片”里植入“抗病程序”,从根本上解决问题,才有可能彻底战胜赤霉病。

经过程顺和与团队的反复实验研究,发现“扬麦”品种虽对赤霉病表现出较好的抗性,但多数并不携带普通小麦中的抗性基因Fhb1。于是他们创造性地提出通过品种间杂交,把Fhb1基因导入“扬麦”的遗传背景,从而聚合现有品种中的抗病基因,协同提高“扬麦”品种抗病性和丰产性的育种策略。

历时十余年,通过多组合、大群体选择,反复开展田间实验,终于育成了抗赤霉病品种“扬麦33”。2021年实验结果还表明,“扬麦33”即使不采取防治措施,其发病程度也远轻于中抗品种防治两次的发病程度。2022年“扬麦39”亩产更是达到了788.9公斤,再一次刷新了长江中下游地区的小麦高产纪录。

在2023年的一篇采访报道中,记者向程顺和提及“南方麦王”的称号,他连连摆手,说“我哪里是什么‘麦王’,我最多算个‘麦田守望者’。真要说起‘绰号’,好多同行曾经叫我‘扬麦158’,我觉得这个名字蛮有意思的,多少也算能够代表我。”

科学家说:

在科研面前,程顺和说:“在农业领域,能否在自己手中出成果并不重要,通过一代一代人的接力,端牢‘中国饭碗’保障粮食安全,最为重要。”

为了及时掌握最新理论,程顺和57岁时重学英语、59岁时学会电脑打字、61岁钻研先进的分子标记技术。他说,“不要觉得年纪大了,自己就不行。”

参考文献:

[1]联合国报告:全球仍有超6亿人面临饥饿[N].央视新闻网.2025-07-29.

[2]中国的粮食安全[J].新华社2019-10-14.

[3]守护江淮小麦丰收 保障国家粮食安全—追忆中国种业十大功勋人物程顺和先生[N].中国种子协会2024-04-17第六期.

[4]程顺和:挨着试验田睡觉才踏实的“南方麦王”[N].团结报.2024-04-12.