新方法解锁宇宙新地图!地球10倍“替身”藏在2000光年外

我们在宇宙中孤独吗? 这一自古以来 萦绕人类心头的终极之问 近期 来自中国 德国 国际科研团队的发现 给出了答案。

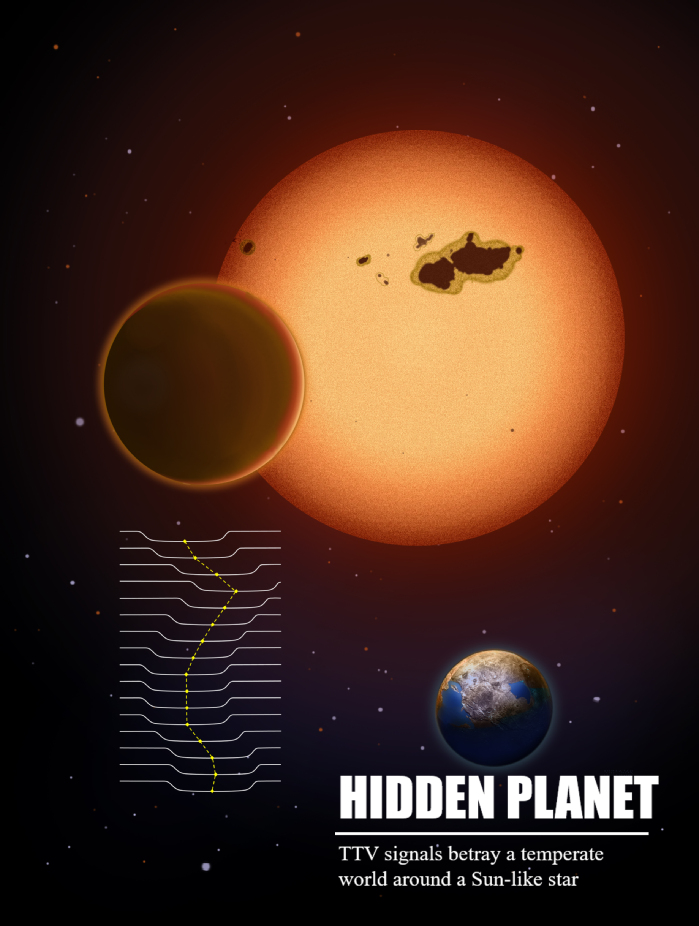

艺术想象图,右下角为利用TTV反演技术发现的行星Kepler—725c。

(图源:中国科学院云南天文台)

超级地球的惊艳亮相

Kepler-725c是一颗

质量约为地球10倍的“超级地球”

恰好位于恒星的“宜居带”内

接收的平均辐照约为地球的1.4倍

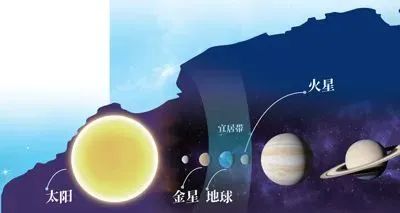

这里所说的“宜居带”是指围绕恒星

液态水可能稳定存在的区域

其是生命存在潜力的关键指标

地球在太阳系宜居带中的位置示意图。

(图源:中国科学院云南天文台)

Kepler-725c所处的位置

使其在理论上具备维持生命的基础条件

相较以往多集中于红矮星系统的宜居带行星

与地球和太阳的关系更为接近

科学家预计

若其大气含水蒸气或甲烷等生命标志物

在一定范围内

将进一步提升

其作为探索地球之外生命的星球潜力

这颗位于2000多光年外的星球

或将成为人类寻找“地球替身”的重要候选

传统方法的局限性

过去20余年

科学家主要依赖两种方法探测系外行星

凌星法和视向速度法

凌星法是依据行星经过母恒星前方

会导致的光度微弱变化来识别

但长周期行星的凌星事件极为罕见

因此 需轨道与地球视线精确对齐

成功率低

视向速度法

则利用引力扰动引起的恒星微小摆动

来检测行星

但对长周期 低质量行星的敏感性不足

且恒星自身活动产生的“噪声”常干扰信号

这就解释了

为何已知类地行星多围绕红矮星——

这些恒星体积小 质量轻 行星扰动较易观测

传统方法的局限性

使得“地球2.0”的搜索长期受阻

TTV技术的革命性突破

AI制图

此次突破得益于科学家首次采用

凌星中间时刻变化(Transit Timing Variation 简称TTV)方法

TTV通过分析已知行星(Kepler-725b)

凌星时间的细微波动

推断另一“隐匿干扰者”Kepler-725c的存在

而非依赖直接观测

这一方法无须行星轨道与地球视线对齐

也不受恒星视向速度限制

特别适合探测质量小

周期长或非凌星行星

生命起源的奥秘

这一问题或许数十年内无解

但每一次如Kepler-725c的发现

都是人类在宇宙留下的印记

即使无法跨越星海

我们仍以最严谨的科学方法

孜孜不倦地寻找“同伴”

从黄道带到遥远星系

人类的足迹正悄然延伸

或许未来某日

遥远星球的“回应”将穿越光年

与我们对话