“假专家”收割农民血汗钱!谁为骗局开了绿灯?

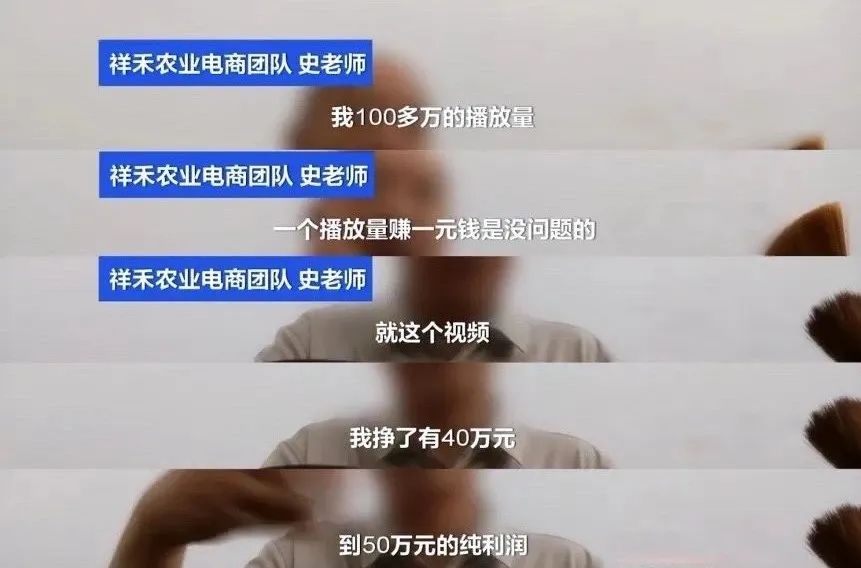

无一人懂农业,却完成上千个账号的运营;无一人是专家,却在短视频平台上迅速扩大影响力,大肆敛财。

假科普,真骗局。上千个不懂农业、毫无农业经验的伪农业专家横行网络,我们不禁要问,谁为骗局开了绿灯?

首先,互联网平台难辞其咎。平台对入驻“专家”的教育经历和从业资历普遍缺乏有效核验,诸如账号“史老师说农业”的出镜者,实则播音导师出身,却自诩拥有“十年农技经验”。此类造假账号多达上千个,且活跃于各大平台,暴露出平台在主播准入审核上的漏洞。同时,平台对内容普遍采用“人工+AI算法机器人”的方式进行审核,无法保证审核的精准性与真实性,例如,报道中提到的“祥禾农资总店”并没有实体门店和经营资质,却能在平台上正常运营。更重要的是,“越红越推”的算法逻辑为伪农技科普视频推波助澜。相比之下,真正的农业科普视频却面临传播困境,如农业植保相关的细菌、真菌及微生物名称被列为违禁词,导致相关账号被降权甚至不予推流,从而使得有资质的技术人员传播的专业知识难以触达目标受众。伪专家深谙流量,真专家难有流量,导致伪科普骗局大行其道。

互联网时代,网络已成为连接专家和群众需求的重要桥梁。短视频作为“三农”题材内容创作和传播的载体,在弥合技术鸿沟和消灭信息差方面发挥了重要作用。然而,伪科普骗局屡屡出现,消解了“三农”信息传播的效果。事实上,近期除伪农业专家外,借科普视频名义推销高价“神药”的“网红医生”也被媒体曝光。前不久,中央网信办秘书局、国家卫生健康委办公厅等4部门已联合重拳出击,印发《关于规范“自媒体”医疗科普行为的通知》,在“自媒体”医疗科普领域建立起监管框架。针对伪农业科普乱象,同样要从制度建设、平台监管、专业力量动员多方面协同发力,构建长效治理机制。

一方面,要指导平台强化自净能力,对农技账号实施分类实名与资质认证,明确展示其资质信息。推行“白名单”制度,赋予经官方审核入列的账号更高权威与信任,确保优质视频内容的顺畅制作与传播,以良币驱逐劣币。对于农资销售,更应加强把关,强制入驻商家公示“三证”(生产许可证、产品登记证、质量合格证),弥补监管漏洞。亦需对算法推荐机制迅速纠偏,积极助推优质作品传播,并对农业院校及科研机构账号适度倾斜流量。

另一方面,应引导更多真专家主动“上线”。在互联网上,若真正的农业科普知识不去占领舆论阵地,伪科普、伪专家就会大行其道。近年来,一些农业科普专家在科研之余,在互联网平台专注农业科普内容制作,做得有声有色。他们用知识击破谣言,让更多人了解、理解和珍惜农民的劳动成果。这也提醒我们,各类学校和科研机构应强化科研单位的科普义务,支持科研人员发挥专业优势开展科普工作,鼓励县、乡农技站专业人员开设短视频账号,以专业力量带动线上农技传播。

农业科普不是生意,而是沉甸甸的责任。普及农业知识与技术,不仅与百姓生活息息相关,也影响着农业产业发展。必须拆穿伪专家面具,让伪科普没有市场,还要激活真正的专家力量,让真实农技科普抵达田间地头,让农民的“钱袋子”得到守护,让科技之根深扎乡村沃土。