老鼠的胡须不仅能“摸”,还能用来“听”?

对于老鼠这样的夜行性动物来说,在黑暗中探路、寻找食物是日常生存的一部分。

对于老鼠这样的夜行性动物来说,在黑暗中探路、寻找食物是日常生存的一部分。而老鼠赖以导航的“秘密武器”,就是那一撮密布在口鼻周围、灵活摆动的长胡须。

夜晚的田鼠(图源:Pro Active Pest Control)

长久以来,科学家们都认为老鼠的胡须(学名为“触须”)是个触觉器官。当这些毛发拂过物体表面时,其根部的神经元就会被激活并向大脑发送“摸到了”的信号。

老鼠通过摆动触须来感知周围环境(图源:MDPI)

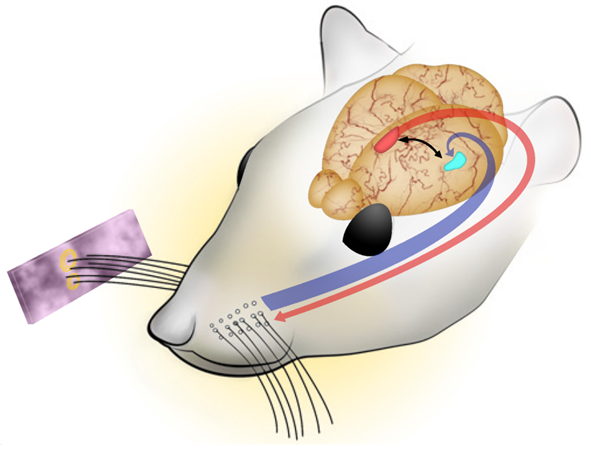

然而让科学界惊讶的是,近日,来自以色列魏茨曼科学研究所的本·埃夫隆(Ben Efron)研究团队在顶尖学术期刊《当代生物学》(Current Biology)上发表的新研究,向我们揭示了一个令人惊讶的秘密:小鼠的胡须不仅能用来“摸”,还能用来“听”!

这项研究的起点,源于一个简单的发现:当老鼠在用触须主动探索(这一行为被称为“震颤”,whisking)物体时会发出微弱的声音,且声音频率恰好位于老鼠的听觉范围内。

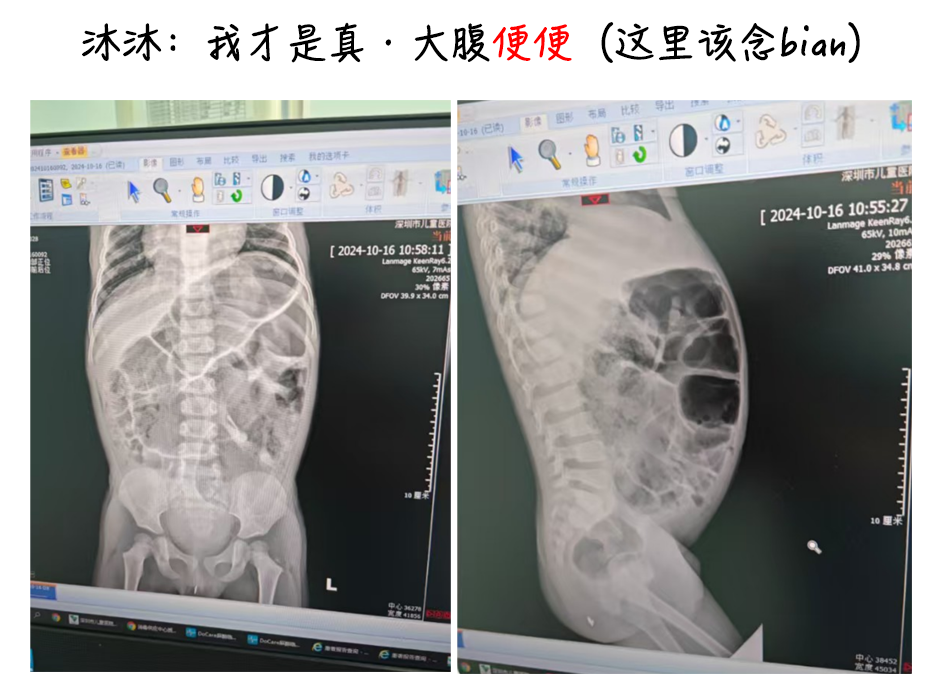

老鼠的震颤行为(图源:Current Biology)

那么,老鼠的大脑会“在意”这些声音吗?

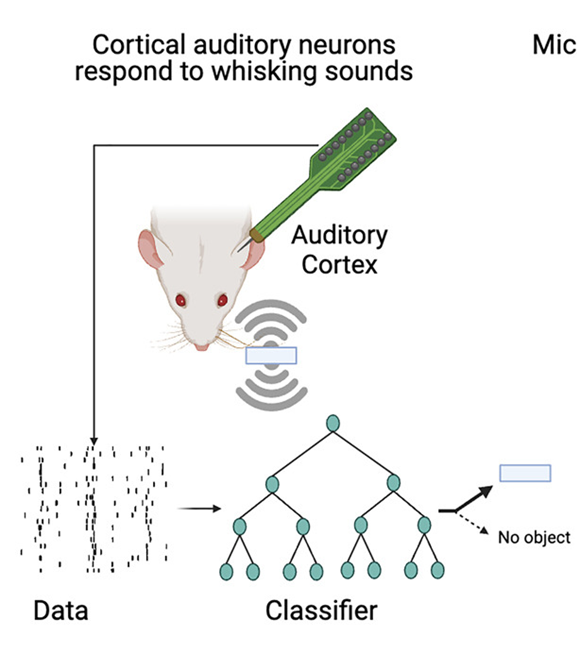

为了寻找答案,研究团队记录下老鼠大脑中听觉皮层的神经活动。结果发现,当触须扫过物体表面时,这些由摩擦产生的微小声音确实引发了听觉皮层的活跃反应。

随后,研究人员切断了连接老鼠触须与大脑的触觉神经通路,这意味着小鼠完全失去了来自胡须的“触感”。不过,即便在这种情况下,其听觉皮层的神经元依旧产生了强烈的电活动。

老鼠会对触须产生的声音做出反应(图源:Current Biology)

这证明了老鼠确实是用耳朵捕捉到了胡须产生的这些“悄悄话”,并将其作为一种独立的感觉信息来处理。研究人员还成功训练这些老鼠,让它们仅凭“聆听”触须,就能识别不同的物体。

神经活动说明老鼠听到了声音,但它们能否在行为上有意识地利用这些声音呢?

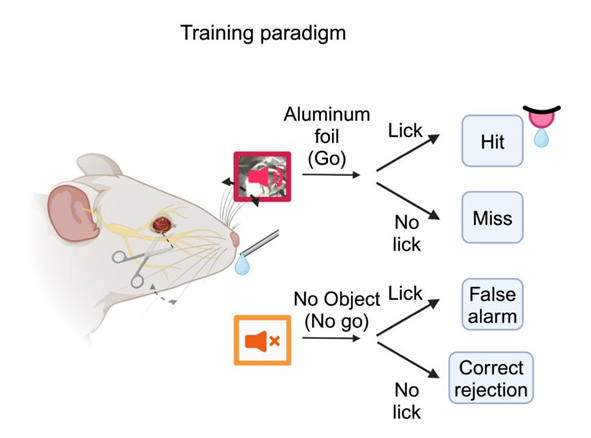

研究团队训练了一批同样切断了触觉神经的老鼠,让它们完成一项“去/不去”(Go/No-go)任务。规则很简单:当判断面前是铝箔时,老鼠需要舔水管以获得奖励;当面前空无一物时,则不能舔。

老鼠的“去/不去”任务(图源:Current Biology)

结果表明这些完全依赖听觉的老鼠迅速学会了这项任务,并且表现出色。这表明触须产生的声音对老鼠来说,是一种可以指导其做出决策、具有实际生存意义的感官线索。

这项研究为我们提供了一个重要的视角:在动物的感知系统中,单一感官并不局限于单一功能。老鼠的胡须不仅用于触觉探测,同时也能激发听觉系统的响应。不过,至于其他有胡须的动物是否也是如此,还有待研究。

胡须对动物来说是很重要的!

(《猫和老鼠》剧照)

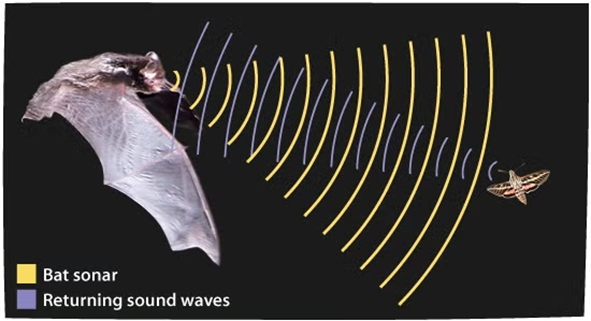

每种动物都通过其独特的感官组合来感知世界,因此它们所体验到的现实也各不相同。老鼠通过胡须发出的声音来识别物体,这在某种程度上类似于某些蝙蝠和水生哺乳动物(如海豚)使用的回声定位方式。

依靠回声定位的蝙蝠会发出超声波——频率高于人耳听觉范围的声音——这些声波会被周围物体反射回来。通过聆听这些回声,蝙蝠便能在完全黑暗中导航,甚至精准捕捉飞蛾等猎物的位置。

蝙蝠的回声定位(图源:ASU)

与此同时,作为猎物的飞蛾也演化出一套复杂的“声学防御”机制来应对,它们能探测到蝙蝠的超声波,甚至用特殊的身体结构吸收或干扰声波,上演着一场场精彩的声学攻防战。

月形天蚕蛾(学名Actias luna)会用尾巴发出声音信号,以误导蝙蝠(图源:Csky)

大象则是运用次声波的大师。它们能发出我们听不见的“隆隆声”(rumbles),这些低频声波不仅能通过空气传播,还能以地震波的形式在地面上传播数公里,实现远距离的秘密通讯。

正在聆听孩子玩耍的大象Aida I(脚抬起,耳朵张开)(图源:The Cornell Lab)

不过,人类活动带来的环境噪音已经严重干扰了许多依赖声音感知的物种。海洋中的机械噪声影响了鲸和海豚的交流与导航,而城市里的交通噪音也会扰乱鸟类的繁殖行为。要想真正保护这些物种,我们必须理解它们感知世界的方式,了解“它们的听觉世界”正如何被侵蚀。