赶海第一步:千万别花钱犯法!

赶海第一步:千万别花钱犯法!

这几年,赶海旅游的热度居高不下。

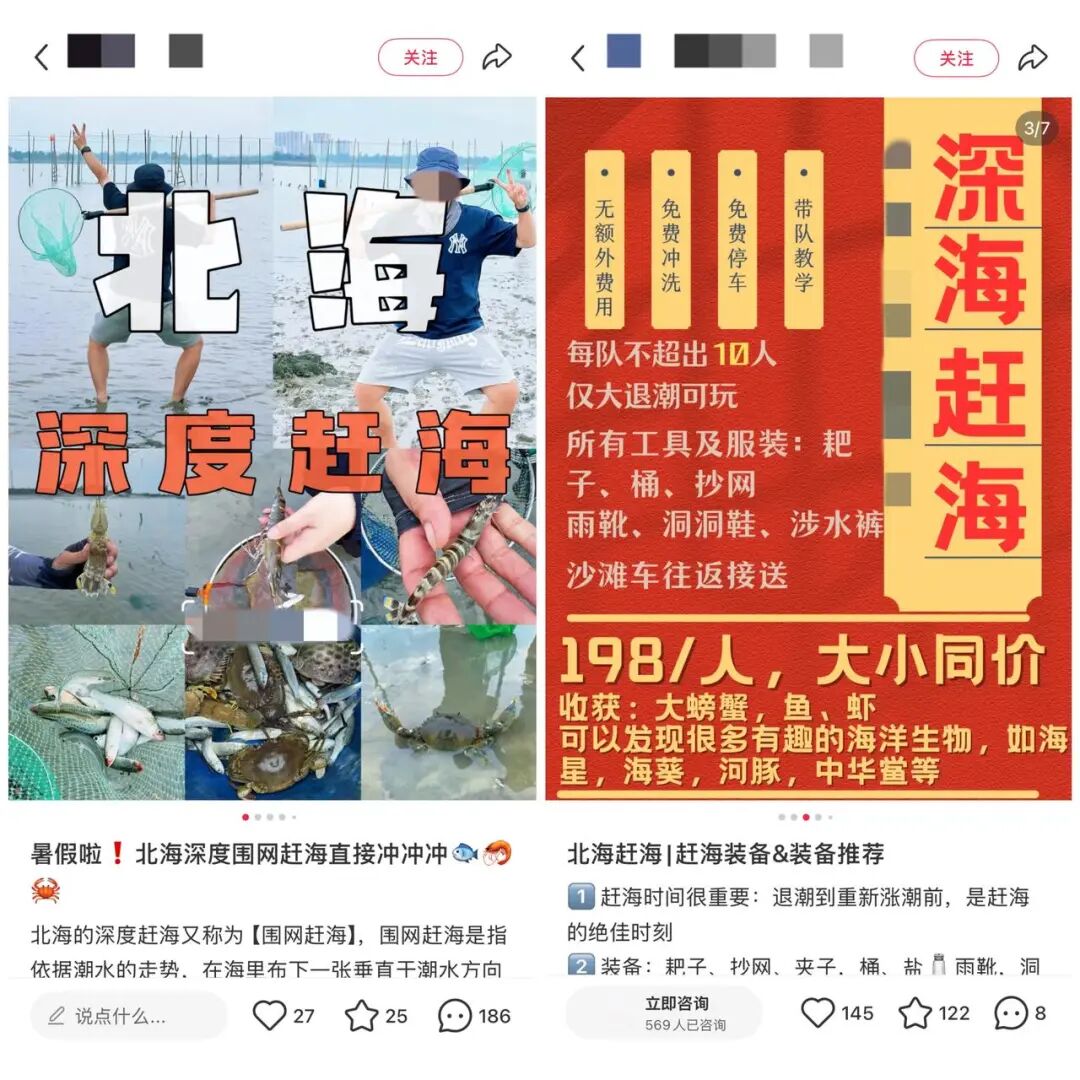

在网络平台的推动下,博主个个“收获满满”,看着很难不心动。还有部分商家“贴心”地在4天狂撒2吨海鲜,用所谓的宠客式赶海满足游客的需求……但是仔细一看,我发现某些博主和商家怎么有点刑啊?

7月底,深圳较场尾海滩的民宿老板们打出了“我的客,我来宠”的口号,4天内共投放了2吨海鲜供游客赶海|封面新闻

今年夏天,我在珠海和北海两地观察海洋生物,也在线下和线上观察赶海的人。我发现,一些网络攻略所宣传的内容属于违法,或有安全风险;一些国家和地方法规明文禁用的渔具,在赶海旅游中竟然很常见。

“宠客式”赶海

大海给人一种资源无限丰富的错觉,但海洋生物都有各自合适的栖息地,也需要时间繁衍生息。要想在热门的景区抓到美味海鲜,就好比梦想在路边捡到大额现金。

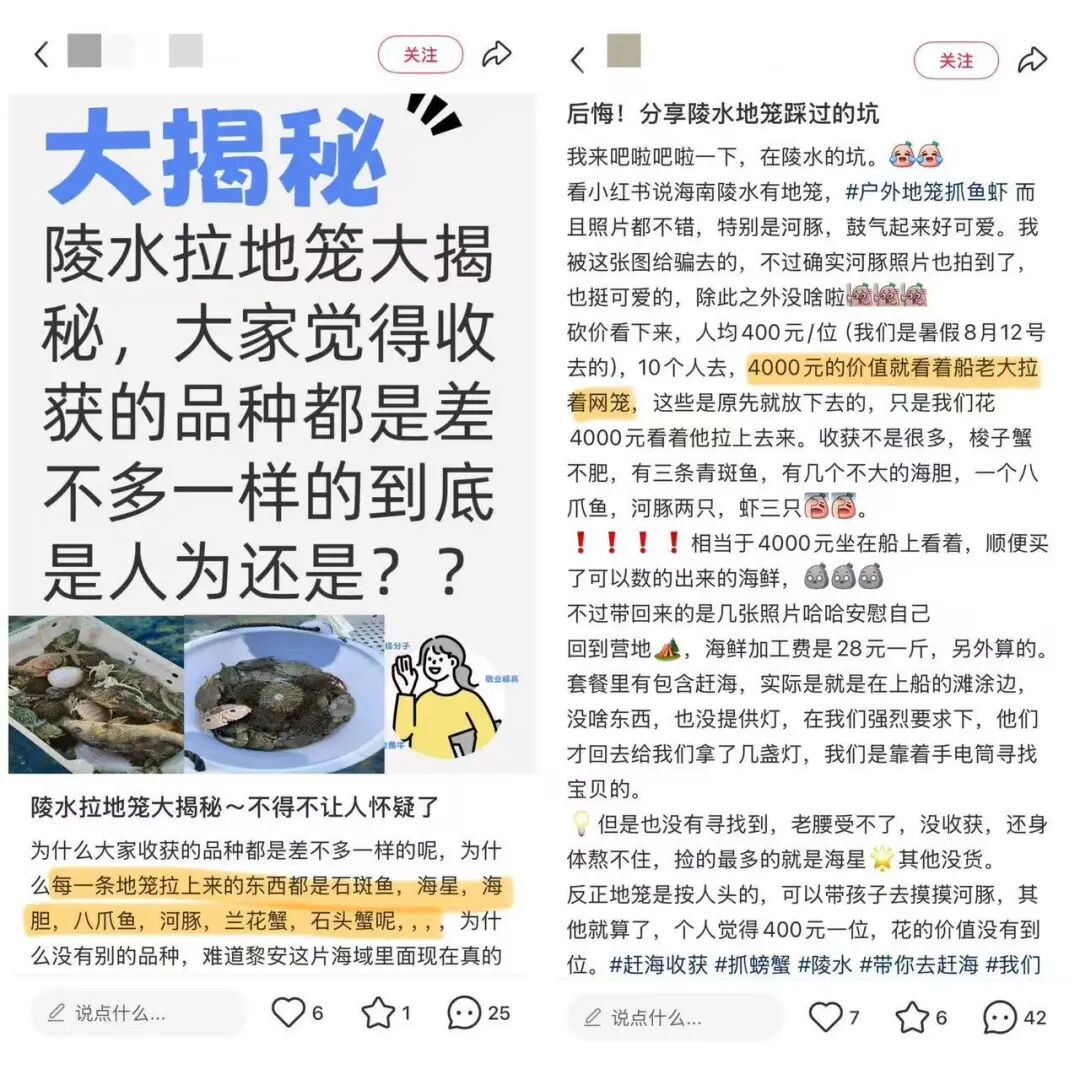

为了满足游客“抓到点什么”的愿望,一些景区和赶海向导会主动投放海鲜。从网络平台上的游客体验帖来看,在“围网赶海”和“地笼赶海”中,通常每个家庭能抓到一条石斑鱼、一条八爪鱼,以及若干虾蟹、海胆等——被商家安排得明明白白。

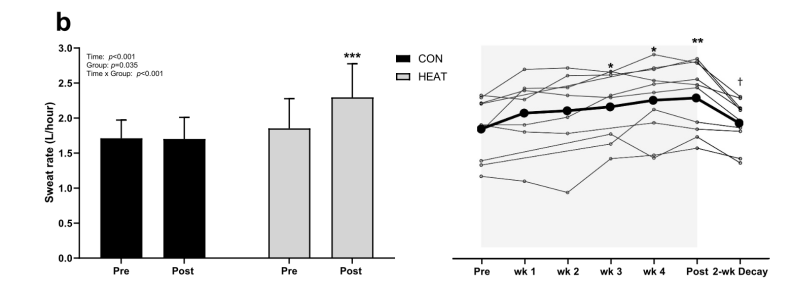

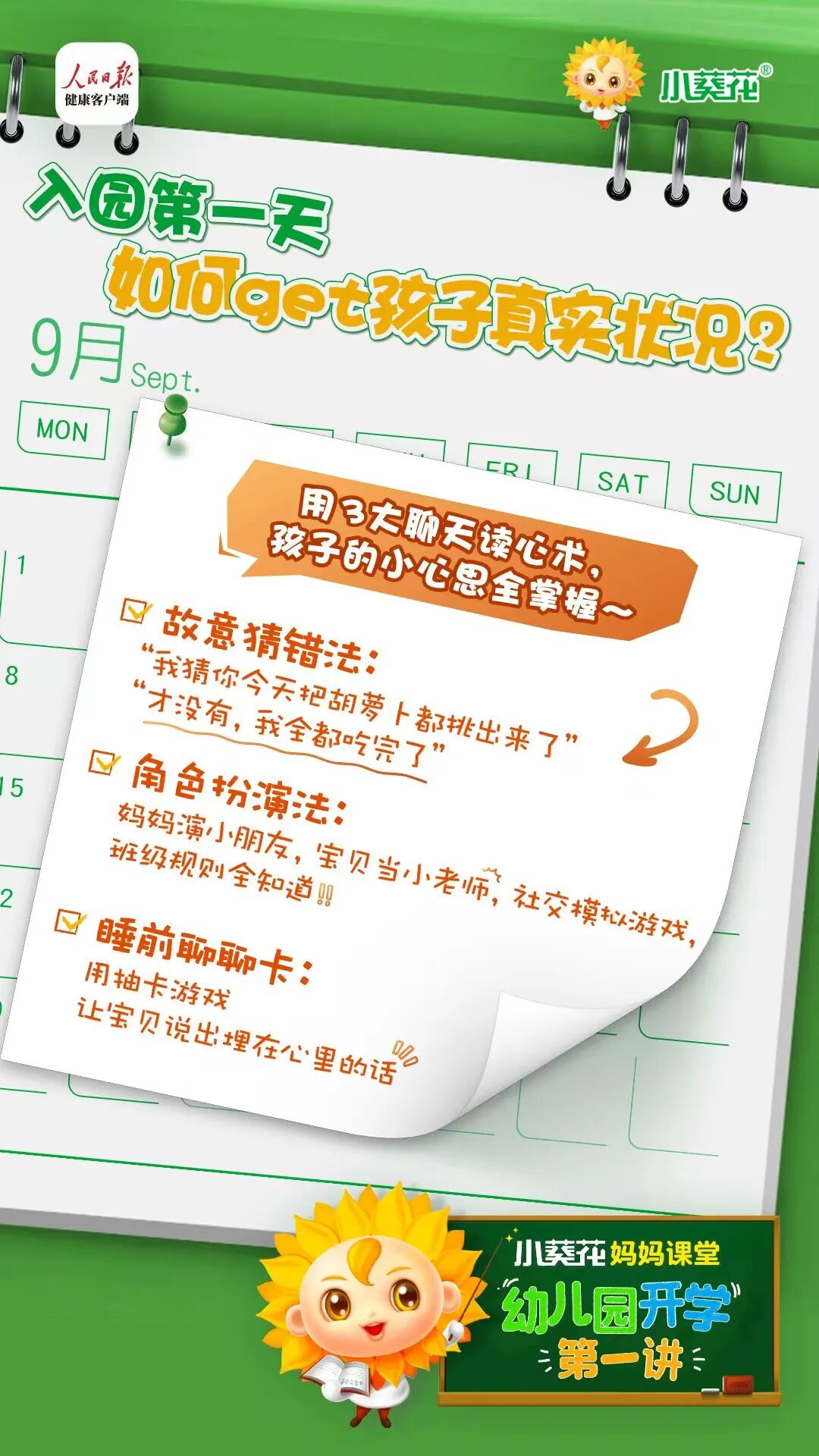

地笼赶海游客体验 | 网络平台截图

然而,这种“宠客式赶海”的行为不同于经过科学评估的增殖放流——商家投放的海鲜可能是本地没有的物种,或特别适应了水产养殖的物种。这些海鲜逃逸之后,就可能对野外种群造成基因污染,甚至成为潜在入侵物种。

例如,许多游客体验帖都提到了商家投放的石斑鱼。目前市面上常见的养殖石斑鱼品种是“龙虎斑”,它由老虎斑(Epinephelus fuscoguttatus)与鞍带石斑鱼(E. lanceolatus)杂交培育,不光味道鲜美,还体型大、生长快,非常适应水产养殖的需求。然而,这些特征也会帮助它们在野外成为强大的掠食者,对生态系统构成威胁。香港大学的研究发现,这种石斑鱼会捕食许多本地物种通常不吃的鱼类、甲壳类和头足类等动物,逃逸到野外之后可能成为潜在的入侵物种[1]。

还有的体验帖吐槽说,围网、地笼里的海鲜捞上的时候已经死掉了。这可能是因为它们在运输和投放过程中经历了缺氧,或水温、盐度突然变化。更严重的是,围网和地笼在许多地方都是禁用渔具,使用这些工具作为赶海的商业模式,会对海洋环境造成破坏。

这些操作都违法!

上文提到的围网和地笼,出现在部分商家推出的“围网赶海”、“地笼赶海”体验里。这种做法看起来贴心,可以让游客抓到更多的海鲜,但实际却是违法操作——围网和地笼普遍网眼太细,会对大大小小的海洋生物造成无差别伤害,已经被多地法律法规列为禁用渔具。那就,不要给违法商户花钱了吧!

围网捕鱼

围网又叫渔箔、迷魂阵,商家宣传中的“探泊”、“深度赶海”、“仅大潮可玩,机会难得”,基本都是使用了围网。它通常布置在远离海岸的低潮区,所以只有在大潮时间,潮水退得足够低,游客才能相对安全地在这里赶海。

围网赶海广告宣传 | 网络平台截图

围网是一种高高架起的细孔渔网,组成箭头形状,退潮时鱼虾和各种海洋生物就会被困在箭头夹角的位置。它的网眼非常细密,例如我在广西北部湾看到的渔箔,孔径只有15mm,这样的构造无疑不符合“抓大放小”的可持续捕捞原则。

在有海龟、江豚、白海豚分布的区域,有时这些保护动物也会误入“迷魂阵”,退潮后就搁浅在这里。

北部湾的渔箔 | 玛雅蓝

地笼赶海

这个暑假,我在网络上还发现了海南陵水、福建平潭等地的拉地笼赶海体验项目。

地笼又叫“蜈蚣网”,网眼比围网还要小,内部构造复杂。尽管渔民可能只想用它捕捉青蟹之类的渔获,但地笼也会误伤其他许多没有太多食用价值的生物,包括个头太小的鱼虾,不属于常见食用物种的螃蟹、贝类和螺等等。

地笼赶海广告宣传 | 网络平台截图

在公益组织美境自然组织的“北部湾滨海湿地科考行”志愿活动中,我们就见到了许多被困在地笼里的圆尾蝎鲎,这是一种国家二级保护动物。即便渔民不将它们捕捞出售,它们也会在退潮的滩涂上被晒死,或者困在网里饿死。

地笼 | 玛雅蓝

地笼甚至还会误伤水鸟,它们可能误入地笼无法逃脱,或者被地笼网缠住,然后在涨潮时被淹死。

鲣鸟0908

12

被地笼困住的灰尾漂鹬 | 程立

这些项目,同样不鼓励

随着赶海越来越“卷”,一些商家还推出了以下的附加服务,但我们同样不建议消费。

摩托车赶海

在北海,近些年还出现了用摩托车载游客下滩涂赶海的现象,而且收费并不便宜。

摩托车私自载客营利是违反道路交通法规的,而且它的安全性也令人担忧。我们在滩涂上看到,游客都没有佩戴头盔,一个驾驶员载了两个人甚至“两大一小”的超载现象也非常普遍。在松软的滩涂上,摩托车还可能因为涉水而熄火,或者陷进淤泥甚至翻车。

游客乘坐摩托车下滩涂,车辆超载,且乘客和驾驶员都没戴头盔 | 玛雅蓝

游客和司机承受了安全风险,海洋生物也遭了殃。滩涂上的车辙里,可以看到被轧死的螃蟹、鲎等海洋生物。长期的摩托车碾压还会导致滩涂变得坚硬不透气,影响滩涂的生态健康。

被摩托车轧死的短指和尚蟹 | 触触

电虾

电鱼属于被明令禁止的非法捕捞行为。电虾虽然没有被明令禁止,使用的电流也更小,但同样会对底栖生物造成无差别伤害。这些底栖生物对人类来说没有食用价值,但它们是海鸟和其他生物的食物,并且在滩涂的物质循环中发挥着重要作用。

模样平平无奇的石蟥和螺 | 玛雅蓝

生态赶海这样做

在休闲赶海的商机之下,沿海地区的渔民能够为游客提供向导、餐饮、民宿等服务,获得更多的收入,这本是一件好事情。而且,一些生态赶海向导还会对游客介绍关于海洋生物和可持续渔业的知识,例如在北海,渔民传统上遵循“抓大放小”的原则,不抓小于8厘米的蛏子、小于5厘米的车螺(丽文蛤)。

但是,部分商家和游客的赶海方式,却正在对生态环境造成伤害,例如不加分辨地采集大大小小的海洋生物、盲目攀比谁抓得多。网络平台对夸张、猎奇的追求也促进了不文明行为。那么,我们还能去赶海吗?如何才能生态赶海呢?

不乱扔垃圾

开阔的滩涂上没有垃圾桶,游客随手丢弃的垃圾会被潮汐带到深海,危害海洋生物的健康。建议随身携带垃圾袋,把垃圾带回岸上丢弃。如果可以捡走更多的垃圾,那就更好啦!

滩涂上的垃圾 | 玛雅蓝

不进入保护区域

滩涂区域生物多样性资源丰富,旅游沙滩和渔村附近往往也分布着生态公园、保护区。一些游客会无视各种标志和限制,进入保护区域赶海。例如在北海,有不少游客进入红树林修复区域,造成的踩踏会伤害生长中的红树呼吸根。

游客无视护栏圈出的边界,进入红树林修复区域 | 玛雅蓝

有时候,因为地理环境的限制和滩涂法律权属的复杂,海滩上的各个区域边界划分不太明显。在珠海,网红赶海地唐家湾鸡山桥出水口两侧的滩涂恰好是贝克喜盐草(Halophila beccarii)的分布区域,这是一种古老的海草,被IUCN红色名录列为濒危物种。尽管岸边树立了告示牌,但仍然常有游客进入海草床分布区域,踩踏和挖掘都对海草造成了伤害。

当地公益组织“无境深蓝”组织志愿者在现场进行科普宣讲,并在部分重点区域布设警示线,进行拦截和劝阻。尽管大部分游客了解到海草床之后都会配合离开,但是这样的干预远远不足以抵消网络攻略的推动作用。2023年监测显示,当年唐家湾海草床面积较2019年减少超90%。

不起眼的贝克喜盐草,稀疏的叶片只有米粒大小 | 玛雅蓝

不消费违法违规项目

不消费使用围网、地笼的赶海项目,有余力的话还可以收集证据,向地方渔政、12315、网络平台举报。

也许有人会问:既然这些渔具都是禁用的,为什么还是经常能见到呢?多位生态环保从业者告诉我,这些渔具成本极低,拆除后很容易被重新安装;而且,由于渔具的安装、使用和获利发生在不同的时间点,执法者很难获得完整的证据链,因而也难以对违法者追溯责任。

其实,识别禁用渔具原本不该是消费者的责任。商家应当自觉遵守法律法规,地方渔政也应当发挥监管作用。此外,网络平台应该对攻略和广告进行一定的审核,对进入保护区、使用违法渔具的内容进行屏蔽。

观察代替采集

在网络平台上搜索“赶海”,常常能看到“收获满满”、“低成本遛娃”这样的关键词,让人感觉只要来到海滩,就能挖到满满当当的海鲜,回家美美吃一顿。然而,我在实地观察中发现,游客实际上能抓到的东西差异很大。多数人只能找到少量的海洋生物,并且大部分没有食用价值,而这样的结果往往是不会被晒出来的。

游客渔获抽样 | 玛雅蓝

怎么说呢,“不要用你的爱好挑战别人的专业”,这句话其实也适用于赶海。

在成为休闲娱乐之前,赶海是渔民的生计,对经验有一定要求。比如哪些地方有沙虫、沙虫洞长啥样,这些知识并非游客通过网络就能快速学习的。例如在北海,常有游客把缎体管口螠(Ochetostoma erythrogrammon)的吻误认为美味的沙虫(裸体方格星虫 Sipunculus nudus),挖走后才发现不能吃。因此,游客赶海时收获寥寥,这其实才是更常见的结果。

上:绛体管口螠通常埋在沙子里,把吻部伸出来滤食;下:绛体管口螠本体 | 玛雅蓝

有的人会说,赶海并不是为了找吃的,主要还是为了让孩子开心,想把小螃蟹、寄居蟹带回家养。但是,饲养海洋生物是个技术活。一般人并不知道如何为它们提供合适的盐度、温度和食物,这些小生命带回家后通常会很快死去。像这样“玩死了就扔”也不利于让孩子形成尊重生命的观念。

不如带着孩子实地观察它们活动的样子,让孩子认识到每种生物都有自己的家,和它们约定下次再见吧。

亲近自然,安全很重要

因为网络内容碎片化的倾向,许多赶海攻略只强调玩得开心,忽视了滩涂上的安全风险。毫不夸张地说,在海边,每年都有悲剧发生。

适合赶海和观察海洋生物的地方,往往不是细腻的沙滩,而是岩石滩涂和淤泥滩涂。石头、蚝壳和尖锐的海洋垃圾很容易造成受伤,但我在滩涂上看到,很多游客只穿了拖鞋、洞洞鞋,甚至光着脚。在海滩上受伤,伤口受到海水、淤泥的污染后,如果没有及时处理,或者本身抵抗力低下,就可能发生严重的感染。

在滩涂上发现的碎玻璃杯 | 玛雅蓝

千变万化的天气,也为赶海增加了不确定性。下雨时一定要及时离开海边,特别是打雷的时候,因为人站在开阔的滩涂上很容易遭遇雷击。但是,很多游客不具备相应知识,或者抱着“来都来了”的心理,继续留在滩涂上游玩,把自己暴露在风险之中。部分赶海商家为了牟利,也会在本该停止活动的恶劣天气仍然带领游客前往海边。

套用张爱玲的话说,像我们这样生长在流量文化中的人,总是先看见赶海攻略,后看见海。网络上呈现的海总是晴空万里、物产丰饶,但这些攻略不会告诉你如何在阴雨天在岸边耐心等待,如何看寄居蟹缓缓爬过滩涂,濒危的鲎如何被地笼困住。那才是真实的大海,它比我们想象的更加无常,更加脆弱,更加需要我们的关注。