“创新不是赶时髦凑热闹,只有结合实际才是真正有用的创新”丨马克俭

他原创性地提出混凝土空腹网架结构、预应力空间钢网格结构、空腹夹层板结构、空间网格盒式结构等结构体系,应用于全国20多个省份。

编者按

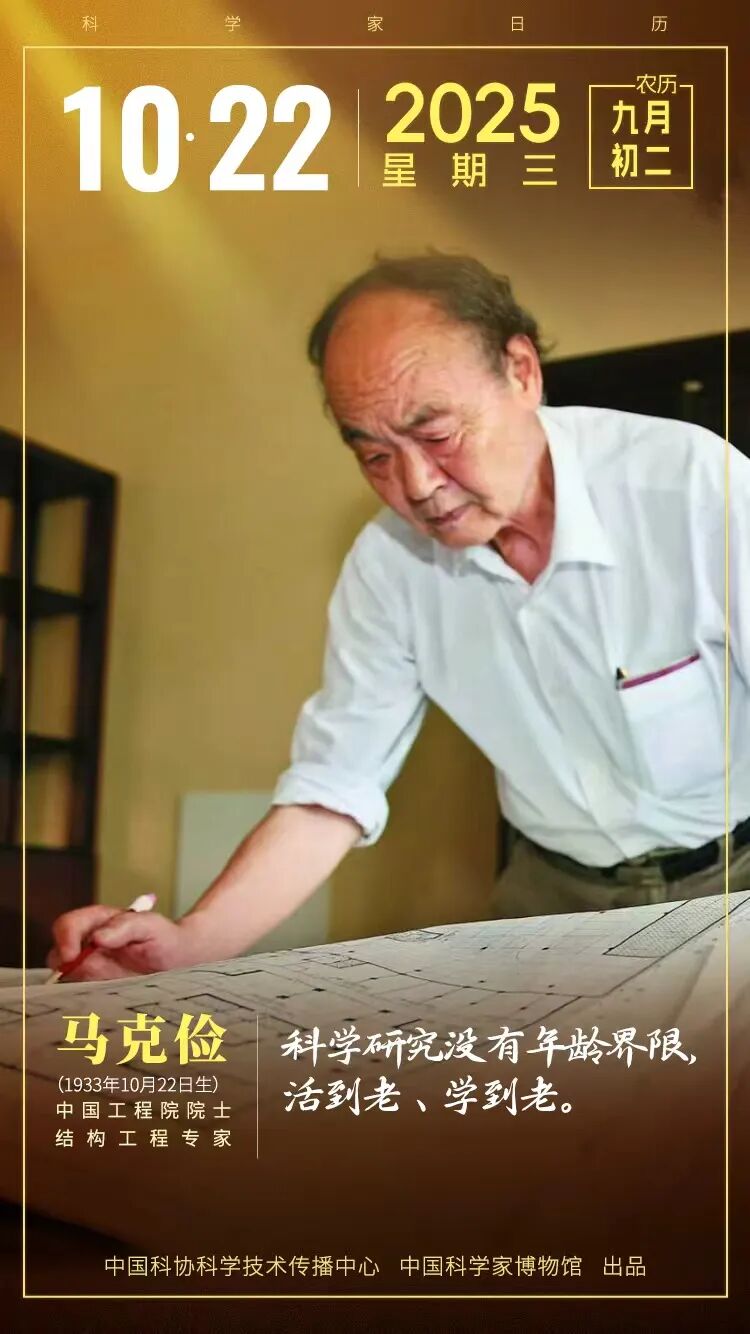

1958年,他选择到“还是一片荒山野岭”的贵州工学院任教;67年过去,这位92岁的院士依然每天乘车一小时到学校实验室指导工作。他原创性地提出混凝土空腹网架结构、预应力空间钢网格结构、空腹夹层板结构、空间网格盒式结构等结构体系,应用于全国20多个省份;他手绘的3538页工程图纸,见证了中国建筑结构学科的创新发展。他就是中国工程院院士马克俭——一位扎根贵州,却让创新成果走向全国的结构工程专家。

“花最少的钱盖最好的房子”

1958年9月,刚从中南土木建筑学院毕业的马克俭站在贵州工学院选定的校址蔡家关时,眼前还是一片荒山野岭。随后,他被学校派到浙江大学进修。1960年底他回到贵州时,看到学校连教学楼都还没有修好,只能借地上课办学,随即和师生们一起投入了艰苦的建校工作。

在修建教工食堂时,一个难题摆在面前:屋盖跨度需要15米,但在“既缺钢材又缺水泥的情况下,达到这一跨度很不容易”。马克俭和同事熊盈川提出了一个大胆设想——用砖砌双曲扁壳来解决跨度问题。

因为扁壳的造型类似于鸡蛋壳,壳体以承受压力为主,正好可以发挥黏土砖抗压性能好的优势。这一没有工程经验可借鉴的设想,在土建系师生的共同努力和相当经验累积的前提下得以完美实现。

这段建校经历,让“花最少的钱盖最好的房子”这一朴素观念,成为马克俭终身追求的科研理想。在他看来,贵州地理、气候比较特殊,且经济发展水平和经济实力相对落后,更需要适合地方实际的中小跨度结构满足工业与民用建筑的需求。

3538页手绘图纸

马克俭手绘的3538页工程图纸,现已捐赠并珍藏于中国科学家博物馆。这些图纸的时间跨度从上世纪60年代至今,历经60多年。

最早的一份是1960年设计的贵州工学院教职工食堂结构施工图,最新的一份则是2021年12月马克俭审核的同有科技存储系统及SSD研发智能制造基地项目1号楼塔楼结构施工图。

马克俭绘制的贵州工学院教职工食堂图纸

来源丨中国科学家博物馆网站

“这些手绘施工图构思巧妙严谨、绘图规范严密、线条干净整洁、比例精准”,马克俭的学生魏梦思回忆,每一处细节都精雕细琢。在那个没有CAD制图的年代,马克俭用最传统的方式,绘制出了一张张创新蓝图。

从这些图纸中,可以看到马克俭在专业上是“多面手”。上世纪60年代到90年代,他不仅承担结构计算和结构设计任务,还涉及建筑施工图的绘制和工程概预算的编制等。

从“空腹网架”到“网格盒式”

1986年,马克俭提出了装配式钢筋混凝土空腹网架结构,这在全国开创了混凝土空间结构研究的新领域。

创新之路从未停歇。1992年,他又将木结构中离缝式键结合木梁的原理引入混凝土楼盖,提出“空腹夹层板”结构。1993年9月,他主持对三层不同型式的空腹夹层板-柱结构进行缩尺模型试验,验证了其受力性能和计算方法。

1995年,贵州工学院对学生宿舍楼进行加层改建。工程完工后的决算表明,“造价比采用普通梁板做楼盖的混合结构节约17%,比框架结构节约35%。”

此后,马克俭团队不断拓展创新:1999年发展了预应力空腹夹层板结构,2000年拓展至组合空腹夹层板结构,2011年又提出大跨度空间网格盒式结构。这些原创性结构体系被应用于全国20余个省区市。

2004年马克俭参观空腹夹层板工程实例

来源丨中国科学家博物馆网站

鲐背之年的坚守

2023年7月,90岁的马克俭出现在贵州省结构工程重点实验室,指导新型高层大跨度空间钢网格盒式结构振动台实验。

2024年4月,91岁的他来到贵州大学空间结构研究中心试验房,指导装配式钢筋混凝土空腹夹层板1:1模型试验。

“每天早上,马克俭会乘车1小时到学校结构实验室,指导科研和教学工作;亲临建筑工地指导施工项目进展,了解相关因素的变化情况;指导学生以及学术交流、合作研究等。”魏梦思说。

这位鲐背之年的科学家,依然保持着六十多年如一日的科研热情。他把在建筑科学领域积累的宝贵知识和经验,毫无保留地传承给后辈学人。

马克俭(左三)带领学生在施工现场

来源丨中国科学家博物馆网站

科学家说:

“创新不是赶时髦、凑热闹,只有结合实际的技术创新,才是真正有用的创新。”马克俭将研究方向与地方经济社会建设发展的需求紧密结合,并与时代的需求相契合。

2007年,马克俭当选中国工程院院士。他说:“当选院士既是荣誉更是责任,院士只是普通一员,没有任何特权,今后自己将更加勇于承担起促进科技进步的责任。”