“您要研究海洋科学到多大年纪?”——Forever!|胡敦欣

编者按他从黄海之滨走向深蓝,将六十余载岁月汇入浩渺波涛。

编者按

他从黄海之滨走向深蓝,将六十余载岁月汇入浩渺波涛。他耕海不辍,在西北太平洋海底,首次镌刻下“棉兰老潜流”这一中国之名。从近海跋涉至大洋,从“跟跑”到“领跑”,胡敦欣院士以一生坚守,拓展中国海洋科学的边界和广度。

国家的需要,就是他的志愿

1956年,黄海之滨出生的胡敦欣,毅然在高考志愿书上工整地写下了两个字——海洋。

自此,他与这片蔚蓝结下了一生之缘。

在山东大学海洋系学习期间,适逢我国正先后在渤海、黄海、东海和南海开展海洋综合调查,这也是新中国成立以来,规模最大的一次全国海洋综合调查。

当时,我国海洋科技力量还非常薄弱,于是从山东大学、厦门大学等高校召集了相关专业高年级学生约200人参加调查。凭借扎实的专业基础,胡敦欣被选中。最初,他加入了以沈家门渔港为基地的东海调查队,参加浙江沿海调查;后来,他又从广东石榴港抵达湛江,加入了以湛江为基地的南海调查队,任南海海流组副组长。

科学研究的道路从来都不是一片坦途。海上,浪高流急,许多人产生了严重的晕船反应。虽然他的胃里翻江倒海,呕吐不止,但仍每天坚持工作到夜里12点,圆满完成了全部调查任务。

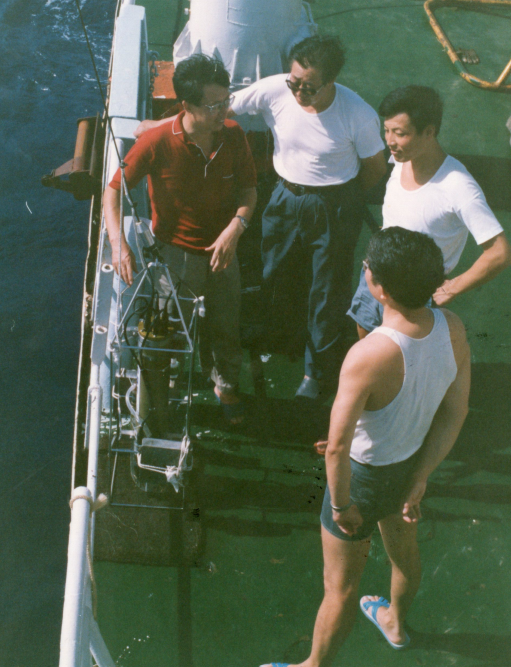

胡敦欣(左一)与同事李岩等在科考船讨论

来源丨中国科学家博物馆网站

回忆起这段经历,胡敦欣说:“全国海洋调查使我学到了许多书本上学不到的东西,调查时看到的那些海洋现象深深吸引了我,我对它们产生了浓厚的兴趣。应该说,全国海洋调查是我真正认识海洋的开始,也是我投身海洋学研究的起点。”

走出近海,向大洋深处挺进

在广袤的西北太平洋深处,隐藏着一条被称为“棉兰老潜流”的神秘洋流。它位于菲律宾棉兰老岛附近,潜伏在棉兰老海流之下,与上层海流存在反向的流动。

这支洋流由胡敦欣发现并命名,是当时世界上唯一由中国人发现、命名,并在国际上获得广泛认可的洋流,一举改变了有关太平洋西边界流动力学结构的传统认识。科学界将这一发现称作“中国海洋科学研究从近海走进大洋的标志性成果”。

上世纪80年代以前,我国海洋科学调查研究基本上局限于近海。在美国做访问学者时,胡敦欣亲眼目睹了国际海洋科学的迅猛发展和研究方向,萌生了“走出中国近海、挺进西太平洋”的想法。

于是,他和土壤、大气、海洋界的科学家一起向国家和中国科学院提出组织热带西太平洋环流与海气相互作用调查研究的建议,得到了各方的有力支持。到了80年代中期,“中美赤道西太平洋海气相互作用联合调查研究”和中国科学院6个研究所的合作研究项目“热带西太平洋海气相互作用与年际气候变化”相继启动。

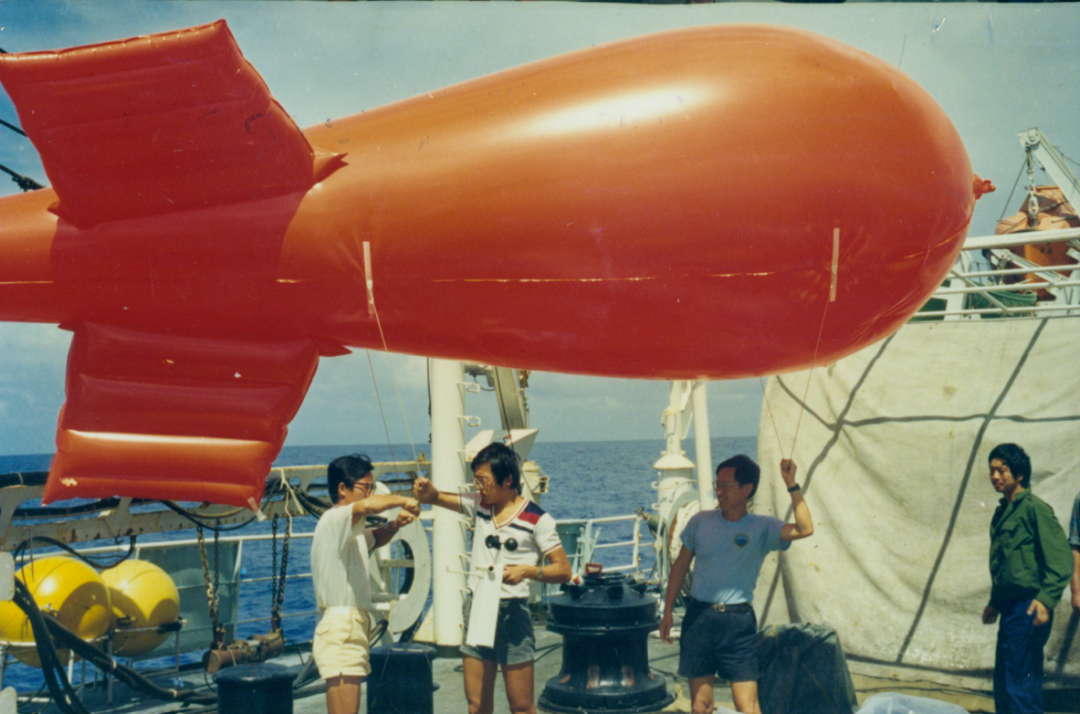

1986-1988年胡敦欣(右二)参加“科学一号”科考船热带西太平洋考察

来源丨中国科学家博物馆网站

胡敦欣明白,中国的海洋科学研究终将通过国际合作,驶向更远的那片蓝海。

2010年4月,胡敦欣领衔12名科学指导委员会成员发起NPOCE(西北太平洋海洋环流与气候试验)国际合作计划,中国、美国、日本等8个国家的19个研究院所参与,获得国际同行及研究机构的认可和支持。至今,这个学术共同体产生了一大批重要的研究成果。

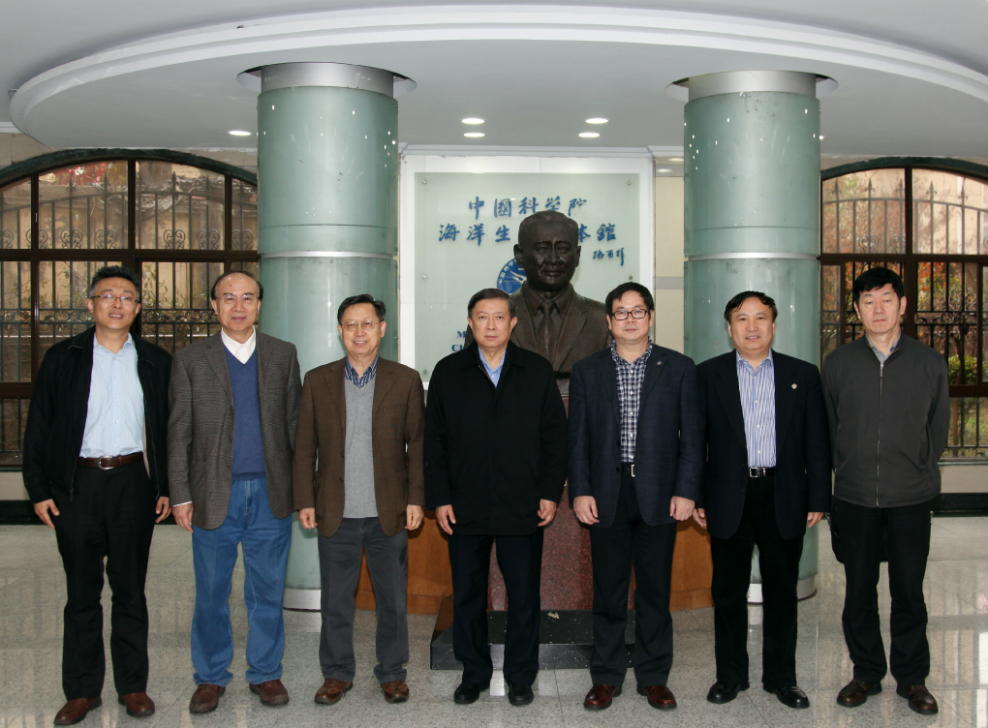

2010年胡敦欣(左三)参加NPOCE启动大会

来源丨中国科学家博物馆网站

这是我国领衔发起的第一个海洋领域大型国际合作计划,一举奠定了我国在该研究领域的国际地位。

如今,耄耋之年的胡敦欣依然带领团队坚守在科研一线。他还有一个愿望——在国内建立一个高水平的研究集体,能和国外先进研究集体在同一水平上交流和比赛。

“济济多士,人才蔚起,海洋科学之路绝不能单靠一代人的奋斗,而是需要一代又一代科研人员持续接力,才能拥抱海洋,登上科学高峰。”胡敦欣希望,中国的海洋科学研究能够全面实现从“跟跑”到“领跑”。

为实现这个愿望,他始终在不懈努力。

科学家说:

胡敦欣说:“科学研究一味跟着国外走,会永远处于被动地位,我们只有自主创新,提高国际地位,我国的海洋科学家才能在国际上拥有更多的话语权。”

胡敦欣对于年轻学者寄予厚望,他说:“海洋科学对于海洋强国战略具有重要意义,我希望有更多优秀的年轻人和有识之士致力于我国的海洋研究,为我国的海洋科学注入新鲜血液。”