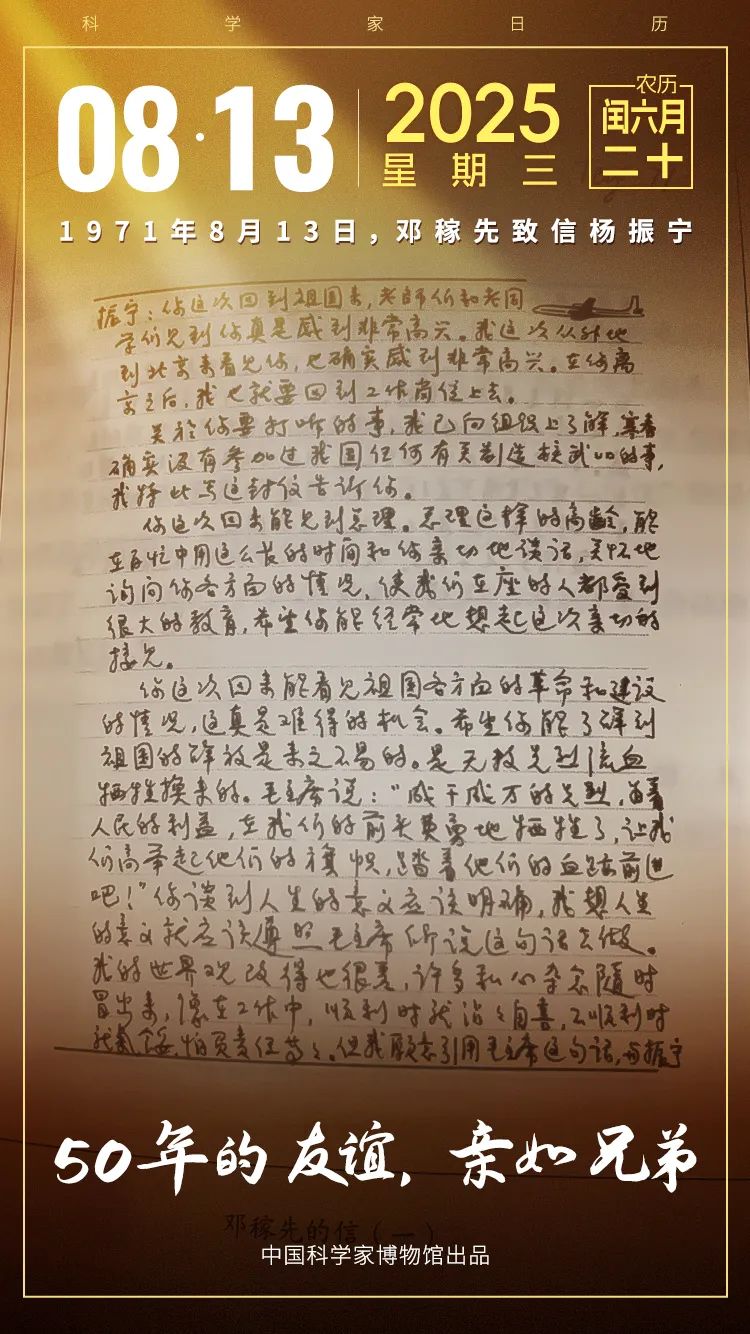

邓稼先的一封信为何让杨振宁热泪盈眶?

1971年8月13日,著名物理学家杨振宁收到一封信,写信人则是他多年的老友邓稼先。在这封信中,邓稼先为杨振宁解开了心中一个疑惑——中国原子弹的爆炸成功是否有外国人的参与。而信末那句“但愿人长久,千里共同途”,不仅承载着两位科学巨匠心有灵犀的情谊,更成为科技领域一则跨越国界、超越时代的佳话。

“和你见面几次,心里总觉得缺点什么东西似的,细想起来心里总是有‘友行千里心担忧’的感觉。因此心里总是盼望着‘但愿人长久,千里共同途’。”这是1971年8月13日,核物理学家邓稼先给好友杨振宁的一封信。他们的故事,始于年少时的同窗共读,历经岁月变迁,在时代的浪潮中各自绽放光芒,最终以一句 “但愿人长久,千里共同途”,镌刻下跨越时空的真挚情谊与共同理想。

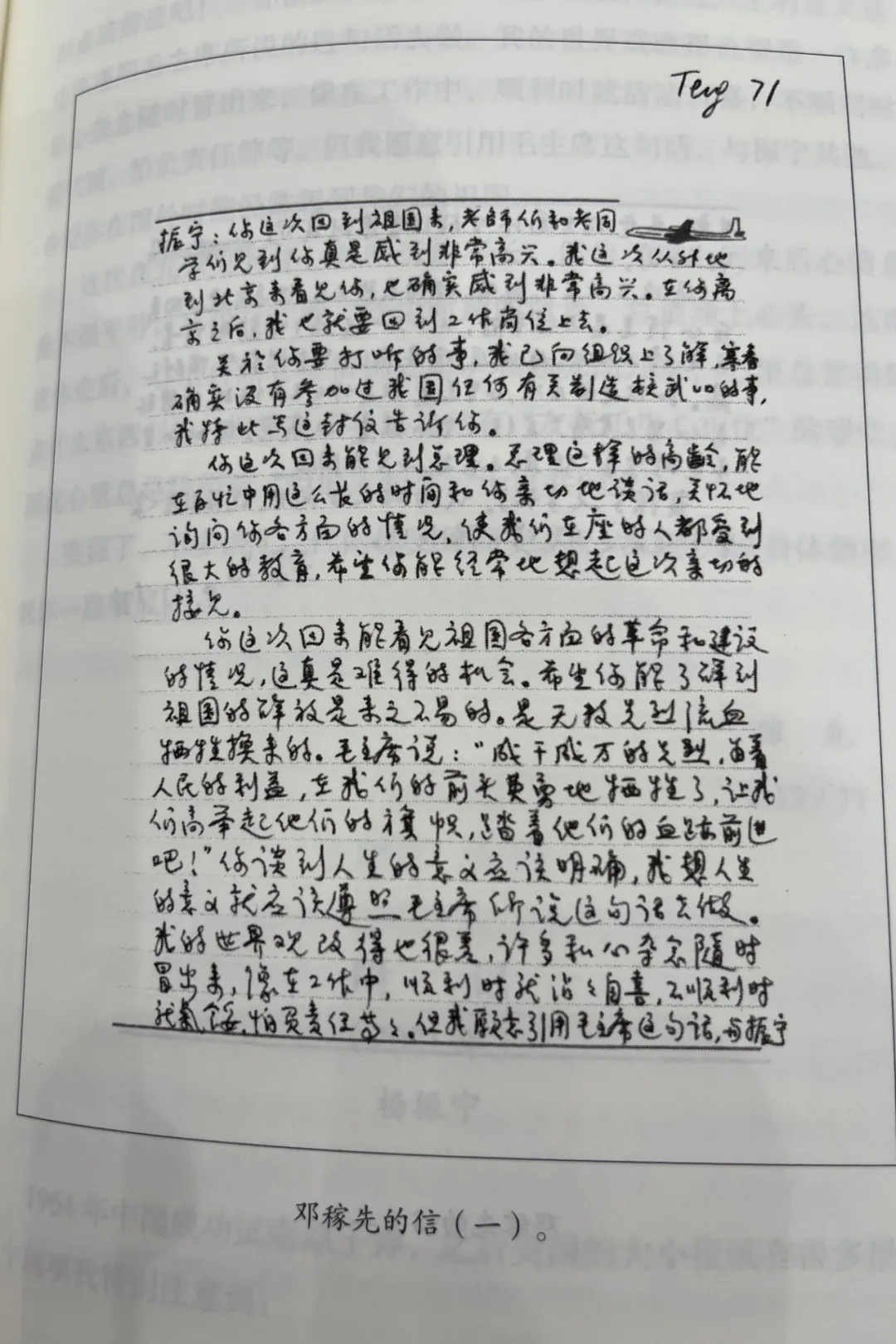

邓稼先给好友杨振宁的信

来源 |《晨曦集》

从北平到西南联大再到美国

杨振宁与邓稼先的友谊始于少年时代。1924年出生的邓稼先比杨振宁小两岁,两人都出生于安徽的知识分子家庭。邓稼先的父亲邓以蛰是中国现代美学奠基人之一,曾任清华大学哲学系教授;杨振宁的父亲杨武之则是著名数学家,同样执教于清华。这种相似的家庭背景与教育经历,为两人的友谊奠定了基础。

年少的杨振宁由于额头较大,人送外号“大头”,而邓稼先因为性情憨厚、忠实厚道,被大家笑称“老憨”。

1936年,邓稼先考入北平崇德中学,此时的杨振宁已是该校高年级学生。在这里,“大头”和“老憨”成了好朋友,常常在一起聊天、玩耍。崇德中学浓厚的学术氛围与开放的讨论环境,培养了两人对科学的共同兴趣。然而,仅一年后,北平沦陷,两家人先后南迁,这段求学经历被迫中断。

1941年,邓稼先考入西南联合大学,重新遇到了也在该校的杨振宁。两人欣喜不已,虽然不同年级,但他们时常一起探讨物理学领域的问题。1945年,杨振宁赴美留学,三年后,邓稼先也来到美国。虽然两人不在同一所学校,但一直密切联系,保持着深厚的友谊。

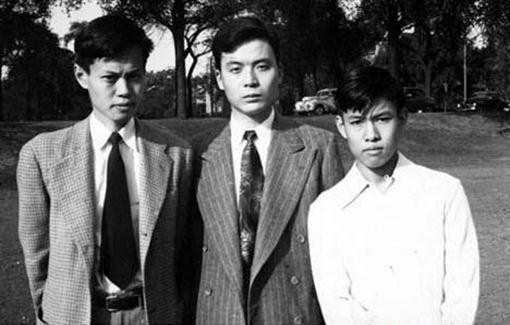

1949年夏,杨振宁(左)、邓稼先(中)、杨振平摄于芝加哥大学

来源 | 清华大学校史馆

同乡、同校、同赴美、志向相投,杨振宁和邓稼先的人生道路,在前半段高度重合,用杨振宁的话说“50年的友谊,亲如兄弟”。

殊途同归

1950年,杨振宁和邓稼先的人生道路上出现了一个分岔口:仅用了1年零11个月时间就拿到博士学位的邓稼先选择了回国工作,而杨振宁则选择留美继续从事理论研究。

这一分别,就是20多年。

1971年,杨振宁作为美籍知名学者获准访问中国,这是他26年来首次踏上故土。杨振宁的访华会见名单中,邓稼先的名字赫然在列——这位昔日的同窗好友已是核武器研制的重要领导者。

在北京十几日的相聚中,两人有聊不完的话。当时在杨振宁心中有一个疑问:美国报纸曾说毛主席派了飞机到陕北把美国物理学家寒春接到北京帮助中国制造原子弹。杨振宁想让邓稼先解惑,却一直没找到合适的时机。直到离开北京飞往上海前,他终于忍不住问前来送行的邓稼先:中国的原子弹是不是完全由中国制造的?有没有美国人参与?

素来严谨的邓稼先没有立即回答。作为核武器研制的核心人物,他深知这个问题的敏感性与重要性,只是说据他了解是中国人自己制造的,但需要再去核实一下。

当天,邓稼先向上级请示,周总理指示“实事求是回复”,邓稼先连夜写信答复:寒春确实没有参加过我国任何有关制造核武器的事。

就在这封信的最后,留下了那句让杨振宁念念不忘50年的寄语——但愿人长久,千里共同途。这句改编自苏轼《水调歌头》的诗句,既表达了老友重逢的喜悦,也寄托了对未来的期许。“共同途”三字尤为意味深长——它暗示着尽管两人选择了不同的道路(理论物理与工程物理),但最终目标都是为了中国的科技进步与民族复兴。

后来,杨振宁回忆说:“这封短短的信给了我极大的感情震荡。一时热泪盈眶,不得不起身去洗手间整容。”

“稼先,我懂你‘共同途’的意思”

2021年,杨振宁在百岁(实际是99岁)生日会上,再次深情回忆起邓稼先写给他的这封信。他说:“稼先,我懂你‘共同途’的意思,我可以很自信地跟你说,我这以后五十年是符合你‘共同途’的瞩望,我相信你也会满意的。”

1986年6月,杨振宁到医院看望邓稼先时合影

来源 | 清华大学校史馆

此时的杨振宁已从美国普林斯顿高等研究院退休,回到清华大学长期定居,将自己的晚年贡献给中国的教育与科研事业。

回顾两人的科学生涯,杨振宁在理论物理领域取得了举世瞩目的成就,他与李政道共同提出的宇称不守恒理论,获得了1957年诺贝尔物理学奖。而邓稼先则隐姓埋名二十余载,领导完成了中国原子弹和氢弹的研制,被誉为“两弹元勋”。两人在各自领域践行着“科学报国”的理想,为国家和民族争得了荣誉和尊严。

参考文献:

[1]杨振宁与邓稼先的一封信[OL].清华大学校史馆,2021-10-08.

[2]晨曦集[M].商务印书馆,2021-08.

[3]杨振宁百岁生日感怀:稼先,后50年,我们千里“共同途”[OL].知识分子,2021-10-15.

[4]邓稼先与杨振宁:千里共同途[OL].光明网,2021-10-15.

中国科学家博物馆出品