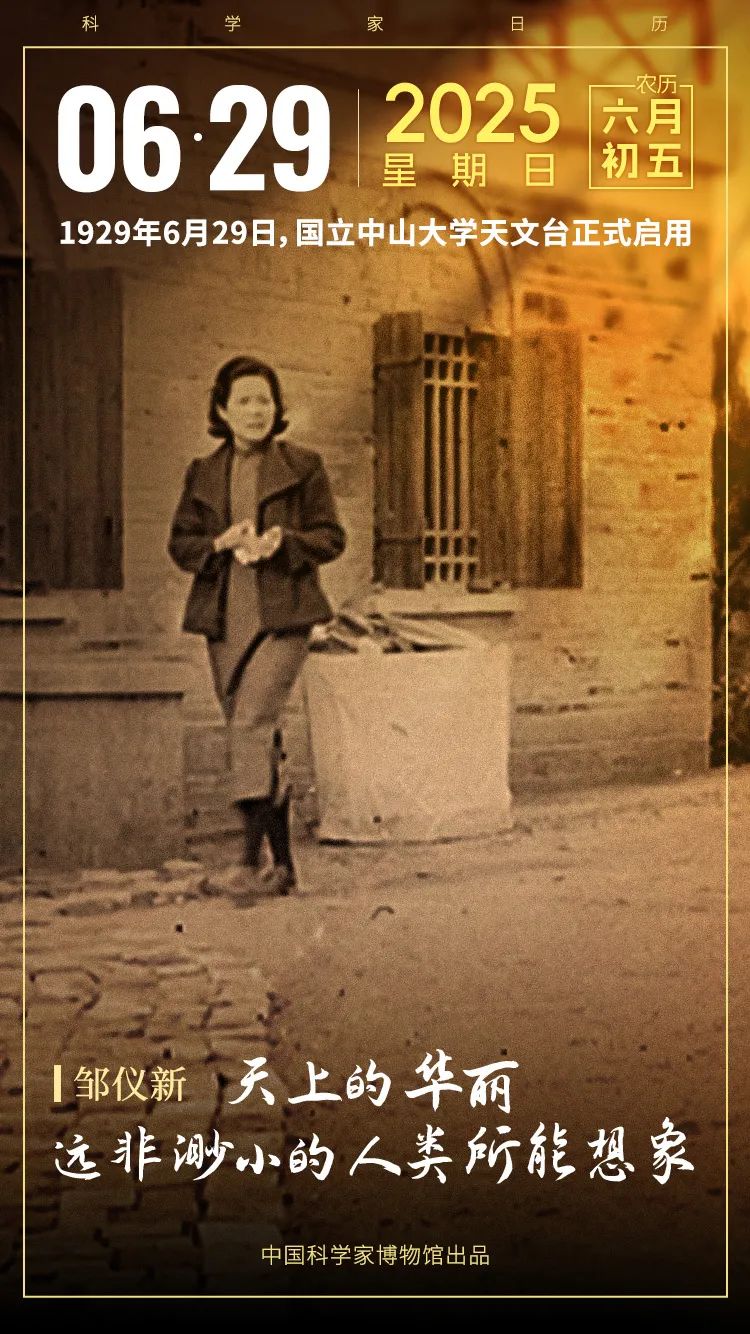

中国近现代首位女天文学家 | 邹仪新

1929年6月29日,国立中山大学天文台举行盛大的开幕仪式,宣告该天文台正式启用。中山大学天文台的开启不仅在中国天文发展史上留下了浓墨重彩的一笔,更因为它是首座中国人自主建造的现代化天文台而备受瞩目。邹仪新,天文学家。她毕生与天文台相伴,不仅在动荡岁月中守护了中国的天文事业,更为其未来发展奠定了重要基石。

1944年,英国著名的中国科技史研究者学者李约瑟在访问广东坪石时,用镜头捕捉到一个珍贵的瞬间:一位女士靠在墙上,专注地抄写着观察数据,她的身旁是天文台的重要仪器。李约瑟称她“非常有智慧”。

邹仪新记录观测数据

来源 |《李约瑟的中国摄影集·第四辑·

东南之旅》

邹仪新在天文台

来源 |《李约瑟的中国摄影集·第四辑·

东南之旅》

这位让李约瑟不吝夸奖的人就是邹仪新,中国近现代首位女天文学家。

成功观测日全食

邹仪新的天文学之路始于中山大学。1928年,她以优异成绩考入中山大学数学系(后合并为数学天文系),并于1932年毕业,留校任助教。

当时,邹仪新的居住地距离天文台1.5公里,每天上下山往返很辛苦。遇到天气好时,她就带着学生住在天文台山上,彻夜观测。

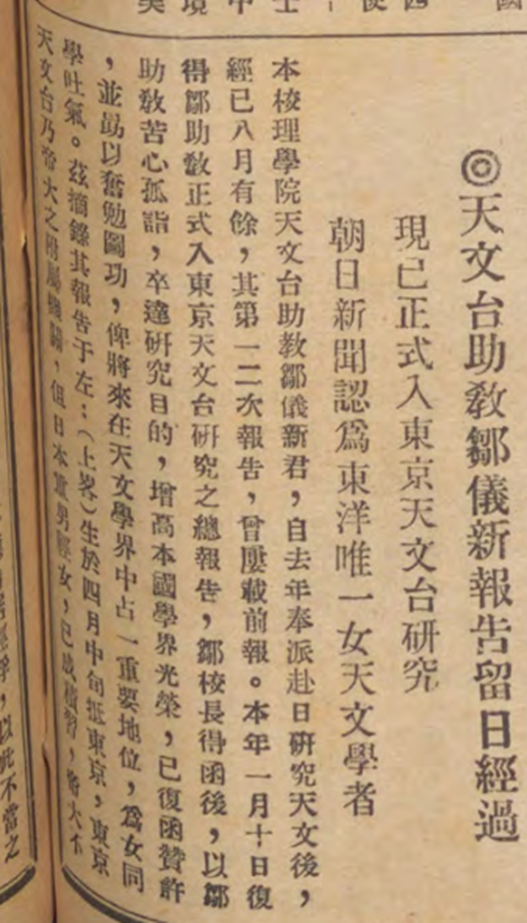

1934年,学校派邹仪新赴日本留学并在东京天文台实习,这是她职业生涯中一次关键的历练。

1936年,日本、苏联上空出现了一次极为难得的日全食,世界各国50多支天文观测队前往日本北海道,只为拍摄十几年一遇的日全食。在日本实习的邹仪新也加入了拍摄队伍。

日全食时间仅有短短3分多钟,拍摄颇具挑战,容不得丝毫差错。

为完成拍摄日全食的全过程,邹仪新翻阅了1930年以来所能借到的国外资料,认真总结经验教训。为熟练使用摄影机,她反复练习了300多次。

日全食发生时,浮云遮蔽,邹仪新与队友密切配合,克服困难,出色地完成了任务,拍摄到了清晰的影像。

这一壮举让她成为了当时日全食拍摄中唯一成功的女性观测者,一些报纸甚至赞誉她为“东亚唯一女天文学家”。此次成功观测日全食,不仅获得了国外同行的瞩目,也让她在日本新闻界获得了“该次日全食观测成功的唯一女性观测者”的称号,甚至令全世界的天文界瞩目。

《国立中山大学日报》报道

邹仪新赴日研究天文学经过

来源 | 中山大学档案馆公众号

抗战中的坚守

1937年,抗日战争全面爆发后,邹仪新毅然从日本回国,共赴国难。

当时,迫于形势,中山大学多次迁址,据邹仪新撰写的《本校天文台十年概括》记录,天文台也经历了四次重大搬迁:第一次因广州遭空袭,设备搬至罗定大湾;第二次因时局未定,从广东迁至云南;第三次是两年后随校返回广东坪石;第四次则因乐昌处在日寇进攻的铁路线上,当日寇进攻坪石时,随理学院紧急撤离。前两次搬迁损失不大,第三次却将约百分之四十的设备和资料留在了云南,第四次形同逃难,损失甚为惨重。

为了抢运并保护这些珍贵的设备,邹仪新与丈夫叶述武教授因此债台高筑,个人财物衣物尽失,但她从未懈怠,坚定地表示绝不做“亡国奴”。

广东省文物考古研究院院长曹劲回忆说:“为了不让仪器落到日本人手里,她把这些仪器拆得很零散,拆成了数百件,把这些小零件都分散藏在不同的地方,有些藏在箩筐里面,用纸包着,有些藏在她的行李里。她这么做的目的是,即便被日本人抓住了,他们也用不了这些仪器。因为这样的精密仪器,哪怕少一个零件也没有办法运转。”

中山大学搬到坪石后,邹仪新担任中山大学天文台主任。面对繁忙的工作和动荡的环境,她索性长期居住在天文台内,昼夜不辍地进行研究。

为中国天文测量贡献力量

抗战胜利后,邹仪新并未停下脚步。1948年,她赴英国格林尼治天文台进修和工作,成为中国天文学家进入该台的第一人,并被吸收为英国皇家天文学会会员。在格林尼治工作期间,她完成了关于太阳质子耀斑对地球短波通信及空间飞行器影响的重要研究。翌年,她获得英国文化委员会特别奖,转赴爱丁堡天文台和剑桥大学物理系进修和工作。

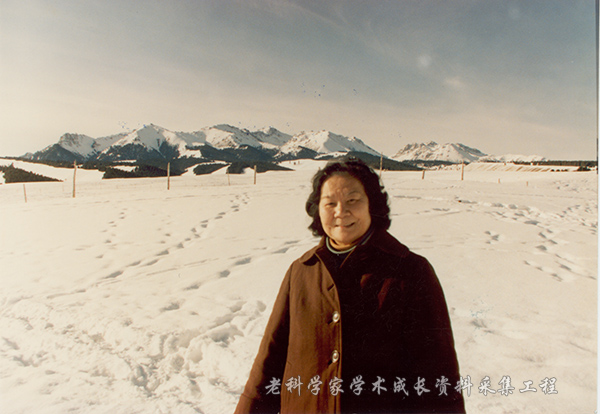

当新中国成立的消息传到国外,邹仪新谢绝了国外的高薪聘请,于1950年回到了祖国的怀抱,决心为新中国的天文事业贡献自己的力量。1957年至1958年,邹仪新前往苏联科学院总天文台等单位进修,学成归国后,任中国科学院紫金山天文台天津纬度站站长,建站仅三年,该站便按期向使用部门提供出极点坐标,使它成为中国唯一的极移服务中心,填补了中国测量地球极点移动变化的空白。

邹仪新不仅是一位杰出的科学家,也是一位优秀的教育工作者,著名天文学家叶叔华就是她的学生。叶叔华在大学初期,正在为分科与学术规划感到迷茫时,偶然听了邹仪新的天文学课,便明确自己的人生目标。

叶叔华回忆:“当时有一位女老师——邹仪新先生,她很活跃,很会感染大家。大家都被她吸引了,感觉很多知识都是国家需要的,所以班上大部分人都选择了天文,我也选了天文。”从这一堂课,叶叔华找到了人生方向,开启了她的天文学研究之路。叶叔华继承了老师邹仪新“我不要做教授夫人,我要做教授”的精神,成功突破女性职业发展的限制,成长为中国科学院院士,并成为中国首位女天文台台长。

叶叔华

来源|中国科学家博物馆

邹仪新的一生,是与中国天文学共同成长、共同奋斗的一生。即使在晚年,她依然保持着对学术的严谨追求。1976年,美国天文学家埃迪宣称太阳没有十一年周期。邹仪新不迷信权威,翻阅大量中国地方志与古代天象学论著,旁征博引历史文献中的太阳黑子、北极光、地磁等记录,完成了《古代太阳有没有11年周期——论蒙特极小周期和埃迪新说》,有力地证明了埃迪结论的错误,并随后完成了“二论”“三论”“四论”“五论”,获得了国内外一致好评。

邹仪新在科研、天文设施建设及国际交流等领域均成就斐然,作为中国近现代首位女天文学家,她也为中国女性在天文学领域照亮了前行的道路。

审核专家:湖北大学历史文化学院教授 王艳明

参考文献:

[1]乐昌坪石发现中山大学天文台遗址,见证岭南学人战火中的传承与坚守[N].广州日报,2020-05-03.

[2]今天,致敬百年校史里的“她”[OL]. 中山大学,2024-03-08.

[3]结茅为舍,仰望星空:粤北烽火中的先生们[N].南方都市报,2024-06-23.

[4]【献礼世纪华诞】中大风物·古建寻踪丨仰望星空探真理[OL]. 中山大学,2024-07-12.

[5]叶叔华院士:烽火粤北山野承教 仰望星空终成大家[N].羊城晚报,2024-09-14.