冰雹为啥出现在夏天,而不是冬天?

今天下午13时09分,上海中心气象台发布冰雹黄色预警信号:预计未来6小时内

今天下午13时09分,上海中心气象台发布冰雹黄色预警信号:预计未来6小时内,闵行、中心城区、嘉定、崇明、宝山、浦东、松江、青浦等地将出现冰雹天气,请尽量避免外出,做好易损室外物品和设备的防护措施。

@上海中心气象台

当我们提及冰雹,

脑海中或许会本能地将它

与寒冷的冬季联系在一起,

毕竟它带有一个“冰”字。

而实际情况恰恰相反,

冰雹更青睐温暖甚至炎热的季节,

这是为什么呢?

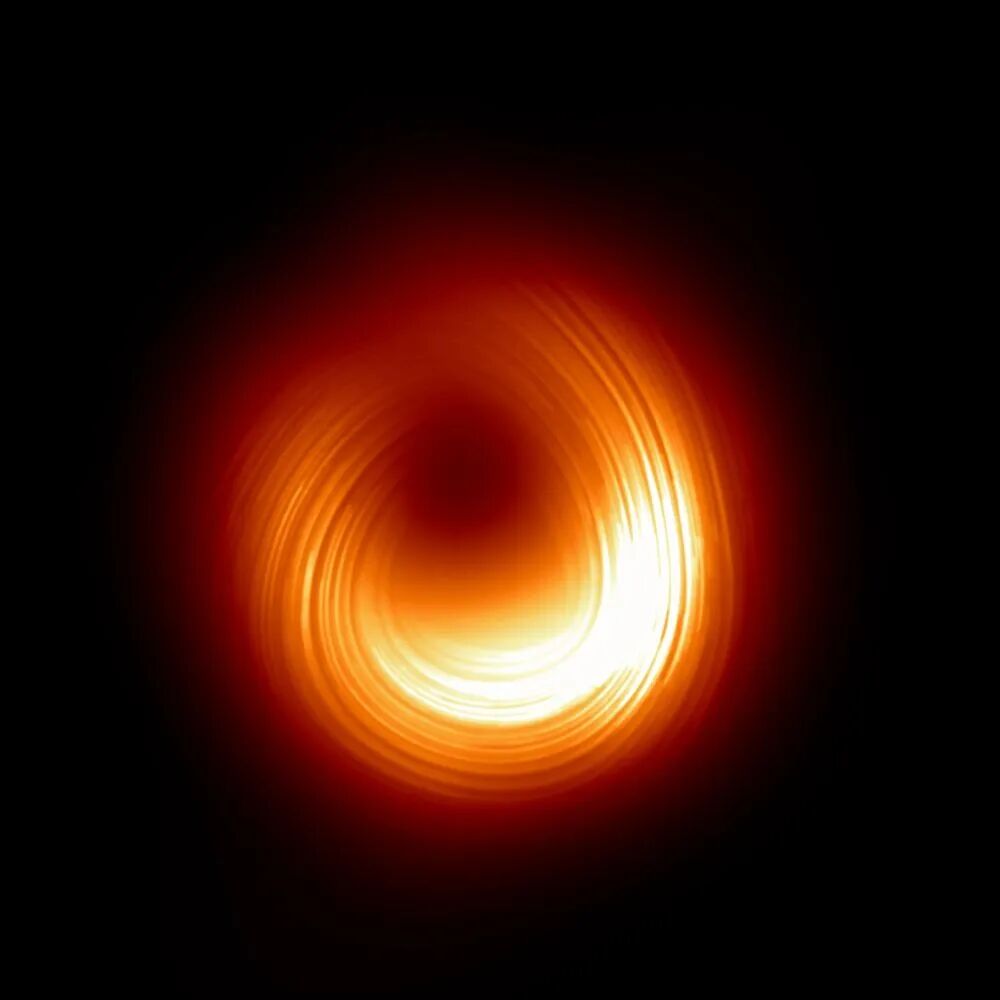

冰雹,俗称“雹子”“冷子”。强烈的上升气流是冰雹形成的关键条件。当积雨云发展到极为强盛的阶段,其云顶高度能突破1万米,而云顶区域的温度会维持在-30℃至-40℃的极低范围。

云体内的上升气流会持续向上输送云下部那些正在凝结、逐渐膨大的水滴,这些水滴被送到云的中部后,会转化为过冷水滴。与此同时,云中的下沉气流又会将云上部的冰晶与雪花带到同一中部区域。当这些过冷水滴与冰晶、雪花发生相互碰撞时,就会逐步聚集形成冰雹的核心,也就是冰雹核。

形成后的冰雹核会在云中的0℃层附近活动。随着上升气流与下沉气流的交替作用,它会不断在云层中上下升降,同时像滚雪球一样,持续吸附周围的水汽、小冰晶,体积随之不断增大。直到上升气流的托举力再也无法支撑住越来越重的冰雹,这些发育成熟的冰雹便会从云层中坠落,最终降落到地面。

冰雹的直径通常为5毫米到30毫米,部分特大冰雹的直径甚至能达到10厘米。此外,冰雹的形状也并不规则,多数呈椭球形或球形,偶尔也会出现锥形、扁圆形的冰雹。

很多人以为冰雹是实心冰块,实则其内部暗藏“分层玄机”。冰雹的形成需要冰粒在强对流云中反复被上升气流托举。第一次上升时,冰粒会包裹一层过冷水滴(温度低于0℃却未结冰的水),冻结后形成透明层。若气流再次将其托举至高空,会继续包裹新的过冷水滴或冰晶,冻结后形成半透明层或者不透明层。如此循环多次,最终落地的冰雹会呈现出“透明-不透明” 交替的环形分层,酷似洋葱的横截面。分层越多,说明冰雹在云中 “旅行” 的时间越长,体积通常也越大。

夏季气温偏高,太阳辐射使地表温度急剧升高,近地面易催生不稳定的湿热空气团。当高空出现弱冷空气时,“上冷下暖” 的温度层结会触发空气的强烈垂直对流,富含水汽的湿热空气团随之快速攀升至高空,受高空低温影响,自身温度急剧下降。此时,空气团中的水汽先与冷空气相遇凝结成小水滴,随后迅速冻结形成细小的冰珠。

这些小冰珠在积雨云中随气流上下翻滚,不断碰撞、吸收周围的水滴并进一步凝结成冰,体积和重量逐渐增加。当冰珠的重力超过云层气流的托举力时,便会从高空坠落,形成我们看到的冰雹。

事实上,冰雹的形成离不开积雨云中强烈的空气对流运动。反观冬季,空气整体稳定性较强,垂直方向的“气流温差” 远小于夏季,导致空气垂直对流运动明显减弱。这种弱对流无法为冰雹形成提供必要的动力与环境条件,因此冬季反而难以形成冰雹。

“干冰雹”:下冰雹时可能没有大雨

多数人认为“冰雹必伴大雨”,但实际存在 “干冰雹” 现象。当上升气流极强时,云中的雨滴会直接被抬升至低温区(-15℃以下)冻结成冰雹,且过程中没有多余雨滴降落。同时,近地面空气干燥,即使有少量雨滴,落地前也会被蒸发。因此,“干冰雹” 落地时,周围几乎没有明显雨水,仅能看到冰雹单独掉落,这种情况容易被忽视,却可能对露天作物、车辆造成突然损害。

最大冰雹能堪比“柚子”,重量超1公斤

根据已有的记录显示,2010年美国的南达科他州维维安地区出现的冰雹,直径约20厘米,周长更是达到47.3厘米,接近一个柚子大小,重量达1.1公斤,是世界上迄今为止最大的冰雹。

立即远离大树、广告牌、临时棚屋等易倒塌物,快速躲进坚固建筑,远离照明线路、高压电线和变压器,以防发生触电事故。无建筑时,可半蹲在地,双手抱头,用背包、衣物等护住头部,减少砸伤风险,切勿奔跑。

紧闭门窗,远离玻璃(如阳台、飘窗),防止冰雹砸破玻璃飞溅伤人。收起阳台花盆、衣物等物品,避免掉落。暂时拔掉电视、空调等电器插头,以防雷击或线路短路。

不要在树下、电线杆、立交桥下停车,优先驶入地下车库。若途中遇冰雹,减速至安全车速,找空旷处停靠,远离可能有大型物体掉落的区域,关闭车窗,车内人员用抱枕、衣物护头,避免下车。