什么样的“胃息肉”很危险?医生点名这种需要切

很多人在体检时,会查出各种息肉,比如肠息肉或胃息肉。毕竟是身体长出了“多余”的肉,难免让人担心会不会恶变。

很多人在体检时,会查出各种息肉,比如肠息肉或胃息肉。毕竟是身体长出了“多余”的肉,难免让人担心会不会恶变。

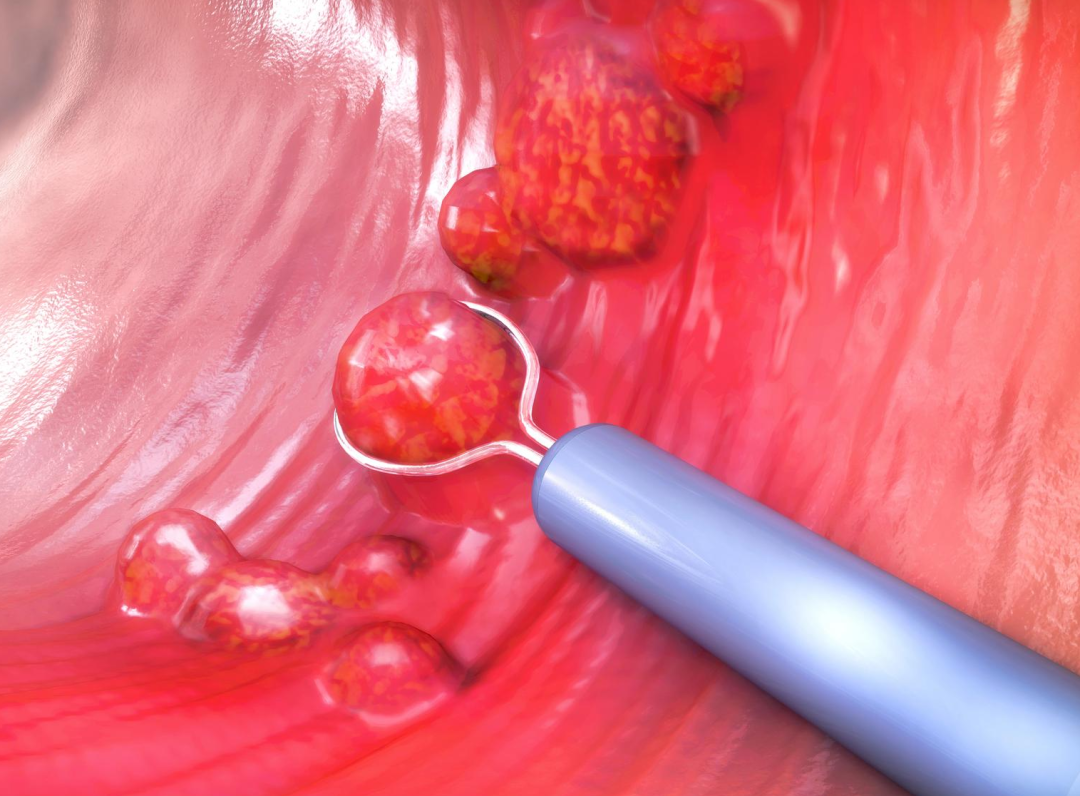

胃息肉是指胃黏膜表面长出的突起状组织,看起来像“小疙瘩”,较小时常无明显症状,一般都是在胃镜检查、胃肠钡餐造影或其他原因手术时发现。

南方医科大学南方医院消化内科主任刘思德表示,从数量上看,胃息肉既可能单独出现,也可能多枚同时存在,甚至达到十几至几十个,这类情况在临床上常被称为散发性胃息肉。偏爱食用玉米、红薯、芋头这类粗粮的人群更易出现多发性息肉。

除此之外,以下几种因素也与胃息肉的产生有关:

幽门螺杆菌感染,它会引起胃黏膜炎症,刺激息肉形成;

不良的生活饮食习惯,如长期大量吸烟、酗酒,经常食用热烫、盐渍、腌制等刺激性食物,以及三餐不规律,可能损伤胃黏膜,增加胃息肉发病风险;

慢性胃炎、胆汁反流等疾病会破坏胃黏膜保护屏障,导致息肉产生;

如果家族中有胃息肉患者,出现遗传性胃息肉的几率也相对较高。

就医学分类而言,胃息肉主要包括增生性息肉、胃底腺息肉、腺瘤性息肉等。刘思德说,70%~90%的胃息肉为增生性息肉或胃底腺息肉。

增生性息肉

武汉协和医院肿瘤中心副主任医师杨盛力表示,这是一种细胞不断生长分裂,超出正常所需而长出来的息肉。此类息肉基本属于良性息肉,癌变风险较低。

胃底腺息肉

可能和长期应用质子泵抑制剂(如奥美拉唑)等有关,癌变率不到1%,直径大于等于1厘米的情况下建议切除。

首都医科大学宣武医院消化科主任医师张玫表示,胃底腺息肉是所有胃息肉中最常见的一种良性病变,好发于50岁以上中老年人群,女性多于男性,并以胃底和胃体处最多见。

胃底腺息肉的存在,往往提示身体没有幽门螺旋杆菌感染。国外有医生在研究了10万人的胃镜检查后发现,检出胃底腺息肉的患者中,幽门螺旋杆菌感染率低于0.1%;而没有检出胃底腺息肉的患者中,幽门螺旋杆菌感染率可达13%。

腺瘤性息肉

占比虽小,却被公认为高危癌前病变,是需要重点关注的类型。瘤体大于2厘米、伴异型增生或表现为绒毛状腺瘤时恶变率尤其高,建议进行内镜下切除,并在术后定期做胃镜复查。

![]()

图片自动下载失败,请手动上传

什么样的息肉需要切除?

专家介绍,研究表明,胃息肉与癌基因和肿瘤抑制基因的突变相关。临床上,关于息肉切不切除的问题,主要是根据活检报告的类型进行评估。

直径小于0.5厘米的小息肉,可于胃镜检查时顺便夹除,也可择期切除。

经过病理检查确诊的腺瘤性息肉、直径超过2厘米的广基息肉或并发不典型增生的胃息肉,都具有较高恶变风险,一定要及时内镜下治疗,同时根据临床医生安排半年到1年内定期复查。

对于多发性息肉,可分期分次清除。

大多数胃息肉患者没有明显症状,部分可能出现上腹部隐痛、腹胀、恶心、呕吐等消化不良反应。若息肉表面糜烂或溃疡,还可能引起消化道出血,表现为黑便或呕血。专家建议,出现上述症状时,应就医排查胃息肉的可能性。

生活中养成几个习惯,能帮助降低息肉风险。

定期体检

定期做胃镜检查,尤其是有胃息肉病史、家族病史、慢性胃病等高危人群,每年做1次胃镜随访。45岁以上人群如果从未做过胃肠镜检查,即便无身体不适,也建议适时筛查。

若体检中幽门螺杆菌检测呈阳性,需在医生指导下规范治疗,降低息肉生成风险。

少吃刺激性食物

尽量少吃辛辣、腌制、盐渍、过烫、霉变食物。这类食物直接损伤胃黏膜,削弱黏膜屏障保护作用,使胃上皮增殖,诱导息肉的形成。

避免“三高一低”

“三高一低”饮食结构,即高脂肪、高蛋白、高热量、低纤维素。建议以鱼、禽、瘦肉、低脂奶制品,代替动物油过多的红肉。以煮、蒸食物代替油炸食品。

增加绿叶类和根类蔬菜、水果的摄入;注意增加纤维素的摄入,如菌类、鲜豆类、笋类。

戒烟戒酒

烟酒中的尼古丁、乙醇等对胃黏膜刺激较大,是胃病的常见诱因,建议戒烟戒酒。

合理用药

长期使用质子泵抑制剂会导致组织病理学改变,例如壁细胞突起进入腺腔、胃底腺囊性扩张等,特别是服用时间多于1年,会使胃息肉发生率增加。建议用药期间定期复查,必要时调整用药方案。

保持好心态

避免过度劳累,胃肠道是情绪器官,压力大、精神紧张也是胃息肉的诱发因素。▲