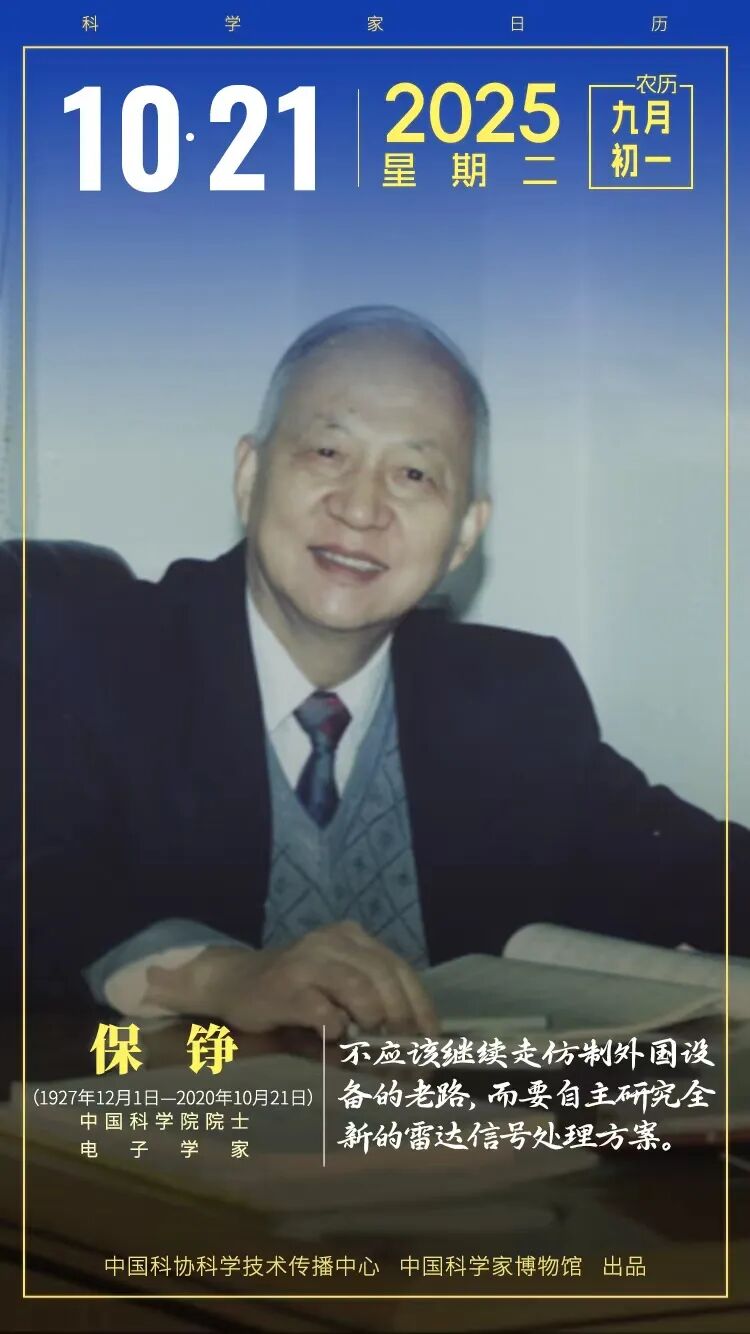

他开创中国雷达数字化先河|保铮

编者按在无形的电波战场,雷达如同洞察千里的“眼睛”,而让这双眼睛在复杂环境中精准捕捉目标的关键,是信号处理技术。

编者按

在无形的电波战场,雷达如同洞察千里的“眼睛”,而让这双眼睛在复杂环境中精准捕捉目标的关键,是信号处理技术。20世纪70年代,面对国际技术封锁,电子学家保铮拒绝仿制捷径,带领团队在简陋条件下自主研发数字动目标显示器,不仅性能超越进口产品,更推动了中国雷达从模拟技术到数字技术的跨越。保铮院士还把自己科学报国的思想融入60多年的雷达技术科教历程中,以“顶天立地”的理念为中国雷达筑起一道自主创新的长城。

从“电缆神探”到雷达专家

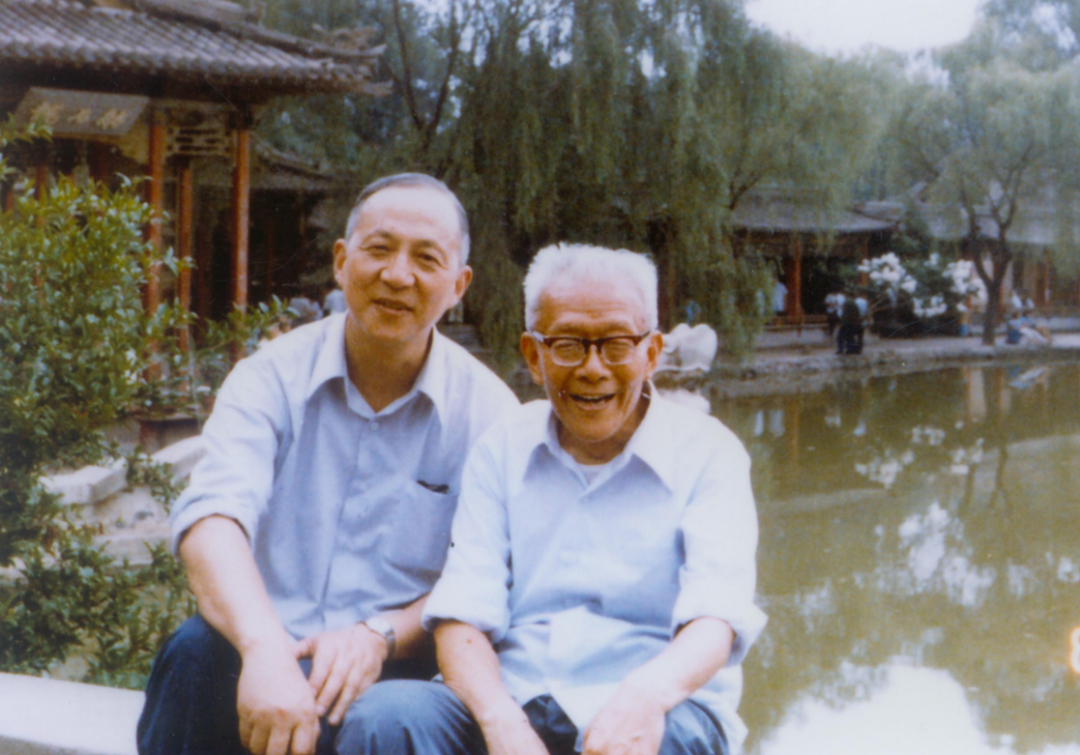

从“电缆神探”到雷达专家的成长轨迹中,毕德显教授的启蒙教育为保铮奠定了关键基础。作为中国雷达工程专业主要创始人,毕德显不仅待人和蔼、平等参与学生讨论,更善于通过启发式教学激发思考。这种教育方式让保铮不仅对雷达专业产生浓厚兴趣,更养成透过表象洞察本质的思维习惯——这一习惯,在多年后的跨界创新中发挥了重要作用。

1987年保铮(左)与恩师毕德显院士(右)合影

来源丨中国科学家博物馆网站

1970年9月,保铮被派往关中供电局电缆班工作。当时,电缆班跟随工人师傅检修埋在地下电力电缆的传统探测方法费时费力。保铮决心解决这一问题。

虽然保铮对电力和高压电器技术是外行,但他有一股“书呆子气”,全身心投入研究。为攻克技术难关,他搬到工作间居住,夜以继日工作了几个月。凭借扎实的雷达技术基础,经过多次操作实践,他创造性地提出“冲击闪络法”——加冲击电压在故障点形成电弧,利用其发热效应“烧穿”故障,同时利用故障点电弧形成短路的暂态过程进行测量。

在物资匮乏的条件下,保铮克服重重困难,于1971年5月研制出我国第一台冲击闪络电力电缆故障探测仪。新设备将故障定位时间从原来的几天缩短为几个小时,大大提高了效率。这项发明成功解决了电力系统的一大难题,关中供电局电缆班可以在短时间内将所有积压的故障检修完毕。这项发明是雷达原理跨界应用到电缆测试领域的成功范例,新闻电影制片厂曾据此拍摄科教纪录片《电缆神探》。

数字雷达技术的破冰者

1973年11月,在南京召开的进口雷达技术会议上,保铮展现出技术前瞻性。当时我国民航部门从法国进口了5部LP-23航管雷达,但由于先进技术对中国禁运,其中关键的数字动目标显示处理器被去除。会议讨论中,大部分人倾向于仿制法国方案,但保铮敏锐地指出法国方案存在设计繁琐、发展受限和缺乏通用性三大缺陷。

保铮大胆提出,中国雷达向数字信号处理的转变应是全面的,要考虑实用性,要能在国内现有雷达的动目标显示器上使用。他主张自主研发通用性强的数字信号处理器,而非简单仿制。这一前瞻性观点最终获得支持,1974年冬,保铮拿到了19万元研究经费,组建起8人科研小组,开始了中国数字雷达技术的破冰之旅。

科研条件极其艰苦:知识储备不足、设备落后、先进仪器难以购买。保铮提出两步走策略——先研制0.5微秒数字动目标显示器,再研制0.2微秒数字动目标显示器。经过一年多与各种困难的周旋,1976年秋天,0.5微秒数字动目标显示器样机研制成功,大大增强了团队信心。随后,0.2微秒数字动目标显示器也研制成功,这项成果荣获1980年四机部科技成果奖一等奖。

保铮领导课题组研制的数字动目标显示器,性能优于国外产品,设计思路与国际发展潮流一致。1977年秋在烟台召开的学术会议上,保铮带着数字动目标显示器进行现场演示,引起同行高度关注和肯定。这项技术成功将数字技术应用到雷达中,推动了中国雷达技术的数字化进程。

1979年保铮(右二)等人在调试设备

来源丨中国科学家博物馆网站

对待科研,保铮始终坚持“顶天立地”的理念:“顶天”就是要走在国际学科发展趋势的前沿;“立地”就是要从国家实际需要出发,真正发挥作用。

作为中国雷达界的专家,保铮参与了大量重要雷达装备的技术咨询、方案论证和技术把关工作,提出了大量宝贵意见和建议,被雷达界同行誉为最值得尊敬和信赖的“裁判长”。这种严谨作风和担当精神,正是源于他“顶天立地”的科研理念。

科学家说:

保铮一生淡泊名利,敬业奉献。他常对学生讲:“能有机会用自己掌握的知识为社会作贡献,这种满足感是平常人难以体验的。”

保铮非常关注学科前沿,对于新技术出现,会及时组织学习研讨。他常说:“学习信号处理的人,如果不学习只吃老本,用不了多久就落后了。”