70公里高空:中国如何实现宇宙生物学史零的突破?

1964年7月19日,中国第一枚生物试验火箭“T-7A(S1)”发射成功,实现了中国宇宙生物学史零的突破,为我国宇宙生物学研究和生命保障工程设计开了先河。这次发射开启了中国的生物探空时代,迈出我国现代生命空间科学探测的第一步。

1957年,苏联的人造卫星带小狗上天,轰动世界。在国外相继发射人造地球卫星后,钱学森、赵九章等科学家建议中国也要开展人造地球卫星的研制工作。

发射卫星谈何容易!这是一项庞大而复杂的工程,除卫星本体外,还需要具备运载火箭、地面跟踪测控网、信息处理和发射场几大系统的能力。人力、物力的保障之外,更需要与国家的科技水平、经济实力和工业基础相匹配。

一群从没干过航天的“初生牛犊”,从零开始探空火箭研究

1958年8月,中国科学院开始筹备“上天”工程,在中国科学院力学研究所筹建第1001设计院,郭永怀担任1001设计院院长,杨南生担任1001设计院副院长。同年11月,为了把北京的科技力量与上海的工业基础结合起来,更好地开展卫星和火箭的研制工作,经与上海市委协商,1001设计院从北京迁到上海,组建中国科学院上海机电设计院,杨南生出任副院长,王希季任总工程师,集中力量研制探空火箭,为卫星上天探路。

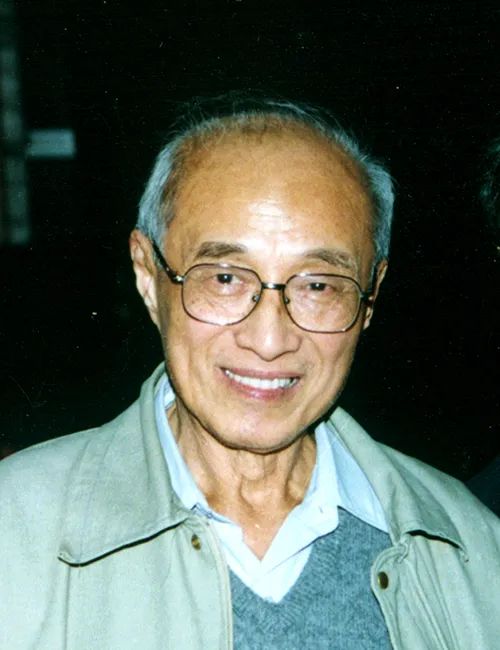

杨南生

来源 | 中国数字科技馆

中国探空火箭研制是在工业基础十分薄弱,缺少必要的精密制造和检测设备,缺乏航天专业知识和实践经验的情况下起步的,也是在西方国家严密封锁、没有他人帮助和提供资料的条件下进行的。

当时,除了50多名1001设计院的人员,上海市委迅速从本市有关大学中专院校、科研设计院所、工业部门和机关抽调大批提前毕业的大中专学生、科技人员和干部充实力量。这其中有大批从未搞过火箭,他们凭借一腔开创祖国航天事业的激情,开始了火箭技术研究。

根据当时技术水平和研制条件,杨南生等院领导经研究提出了“从零开始,由小到大,以技术难度比较小的无控制探空火箭为突破口,从技术练兵做起,循序渐进地创造条件,在适当的时候再开始运载火箭研制”的建议,得到了上级批准。

杨南生与王希季同岁,同为西南联大机械系的校友。两位工科研究生毕业的才子,虽然欠缺火箭方面的知识,但两人边学边干,不但自己要学习,要运用,要精通,还得让年轻的技术人员会学习,会应用,会实践。常常是头一天晚上通过啃书本刚刚掌握,第二天白天就得给大家上课传授,他们戏称自己这是“现买现卖”。王希季回忆:“杨先生平易近人,他的授课深入浅出,理论联系实际,概念清晰,重推理,深受研究人员的欢迎”。

严格按照科学规律办事,成功发射我国

第一枚探空模型火箭

在十分艰苦的条件下,杨南生、王希季等遵循钱学森系统论的观点和系统工程的方法,从顶层正确定位各层次的各分系统、子系统,带领团队创造了七个月内就发射成功探空七号模型火箭T-7M的主火箭的奇迹。

研发火箭发动机,试车台必不可少,而试车台必须有防爆、防毒和防火措施。在时间和财力都不允许新建的情况下,杨南生跑遍上海郊区,在江湾机场内找到了一座国民党军队废弃的旧碉堡。寒冬腊月,他和科技人员当起了“泥瓦匠”,利用旧碉堡的夹道,用3个月时间改建成了一个防爆、防毒和防火的发动机试车台。

尽管研制条件很艰苦,设计和加工手段也非常落后,但研究人员严格按照科学规律办事,根据当时的实际可能,各种试验都非常严谨。碉堡隔出一块地方,作为热试车时的测试室,而仪器和测试人员都在碉堡内。在这个废碉堡里,大家白天干活,晚上进行数据分析。工作人员和参观人员可以在测试室或碉堡外观察试车,这台试车被同志们戏称为“碉堡试车台”。

杨南生一边搞研制,一边谋划发射场地问题。经过实地勘察,选定上海南汇县老港镇建设火箭发射场。

1960年1月25日,第一次发射失败,杨南生、王希季指导大家找出故障原因,对火箭进行改进,择机再次发射。1960年2月19日16时47分,重新矗立在这个简易发射场的T-7M主火箭成功发射!它是我国第一个自行设计研制并发射成功的液体火箭,是我国探空火箭技术取得的第一个具有工程实践意义的成果,标志着我国奔向太空的征程起步了!

T-7M火箭发射前,技术人员用自行车打气筒为火箭加注推进剂

来源|《杨南生传》

“这发火箭看起来简陋,但却是结合国情的科学之作。”王希季说。用于控制头体分离的爆炸螺栓和开伞螺栓的延时机构开始是利用市场上买来的小闹钟改装的;头体分离的爆炸螺栓是这样制成的:取出手电筒小灯泡内的钨丝裹上硝化棉作成点火装置,再利用黑火药作为主装药,制造出第一批爆炸螺栓……这些都是经过多次模拟和环境试验的可靠产品。T—7M火箭虽小,却是一个完整的系统,是当时对系统工程的一次有益尝试。

杨南生(右三)和艾丁(左二)陪同

张劲夫(右二)、钱学森(左三)等领导在现场查看T-7M试验探空火箭发射前准备工作的场景

来源|《杨南生传》

1960年5月28日晚,毛泽东主席在上海新技术展览会尖端技术展览室兴致勃勃地观看了T-7M火箭。当听到上海机电设计院技术人员汇报说,T-7M是在没有苏联专家、没有现成资料的情况下,一群平均年龄在25岁以下的大学和中专学生研制出来的,毛主席十分高兴。得知带助推器的T-7M飞行最大高度是8公里时,毛主席说:“8公里那也了不起呀!应该是8公里、20公里、200公里地搞上去。”

1960年9月13日,T-7气象火箭主火箭发射成功。探空七号甲气象火箭(T-7A)是探空七号的改进型,当用它来做生物飞行试验时,弹道顶点高度可达70公里!

生物火箭成功发射并回收,迈出空间生命科学研究第一步

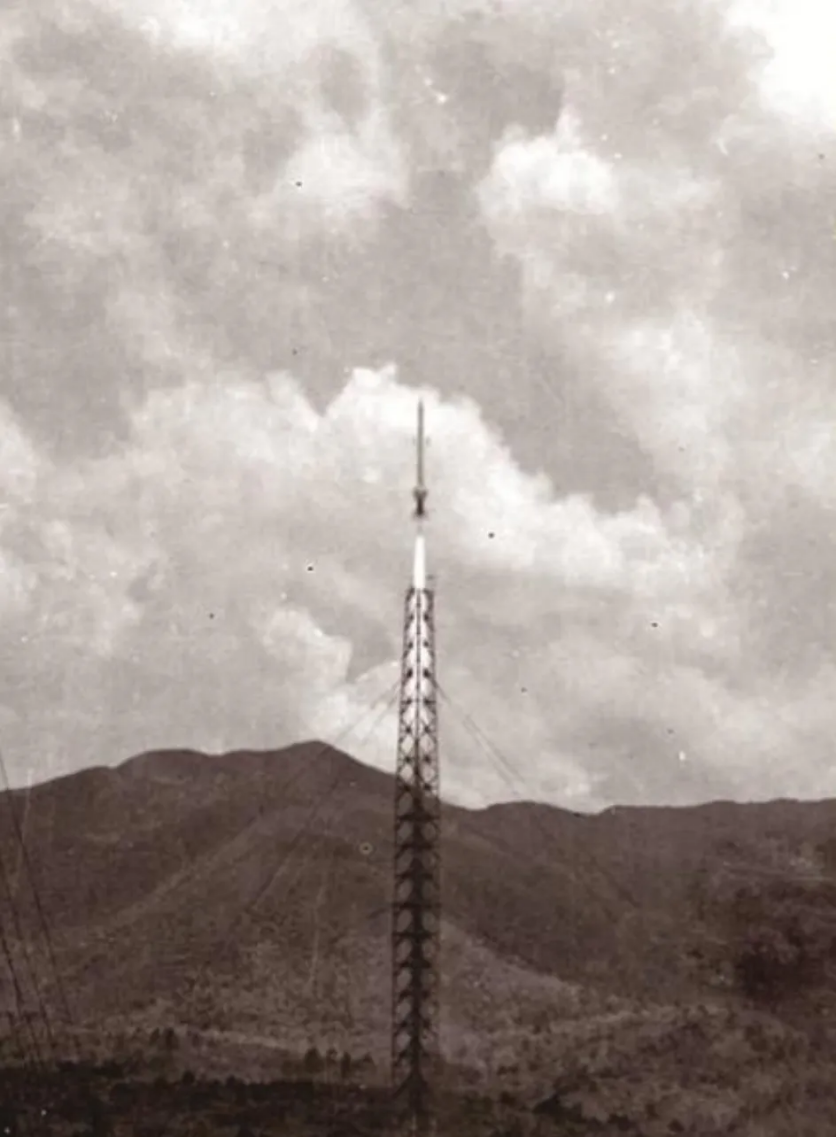

上海南汇县老港镇简易发射场规模太小,发射较大型探空火箭,由于火箭箭体和箭头的落点范围较大,不利于居民的安全与火箭箭体残骸及箭头的回收。1960年2月,中国科学院选定了安徽省广德县誓节渡一块2300多亩地的山坳,建立探空火箭发射场,发射架52米高。由于试验场1960年3月开始建设,代号定为603基地,从此603基地成为中国探空火箭的发祥地之一,是中国航天事业的摇篮。

T-7探空火箭在603基地发射成功

来源|新华社

1961年4月12日,苏联第一位航天员加加林乘坐东方一号飞船首次飞天成功,开创了人类探索太空的新纪元。上海机电设计院根据国家计划,开展利用探空火箭进行生物试验工作,得到了中国科学院领导和时任中国科学院力学所所长钱学森的大力支持。

在我国探空任务中,有关宇宙生物学部分的工作由中国科学院生物物理研究所承担。宇宙生物学研究室研究人员围绕提供火箭飞行生物学参数、生理仪器、动物选拔训练、生物样品准备、地面对照数据等任务,全力为生物火箭试验作准备。

为满足生物火箭的设计要求,王希季带领研究人员对T-7A火箭的箭头进行了必要的改进,包括了密封生物舱、供气系统、摄影系统、心电遥测系统和回收系统。

1964年7月19日,生物舱内搭载了2只固定大白鼠、2只活动大白鼠、4只小白鼠和12支生物样品试管的我国第一枚生物火箭T-7A(S1)在603试验场成功发射。扶摇直上到70千米高空后,密封舱与箭体分离,向地球返回,最后阶段降落伞打开,密封舱安全着陆。开舱检视,大、小白鼠全部安然无恙。自此,揭开了我国高空生物试验的序幕。

这次试验使我国科学家首次获得高空生物火箭试验的科学数据,不但证明了早期技术保障系统的设计合理性与工作可靠性,而且为我国宇宙生物学发展提供了最早的试验数据与经验。

1965年6月1日和5日,我国又各发射一枚T-7A(S1)火箭。1966年7月15日和28日,各发射一枚专门为小狗上天而设计的T-7A(S2)火箭。五枚生物探空火箭的发射和全部回收成功,迈出了我国空间生命科学研究的第一步。

小狗飞天前在地面进行模拟试验

来源|中国航天报微信公众号

特别鸣谢李颐黎老师、戚南强老师、伏萍老师修正

参考资料:

[1]杨南生传[M]. 北京:中国宇航出版社,2017.

[2]中国航天院士传记丛书:王希季院士传记[M]. 北京:中国宇航出版社,2014.

[3]小狗飞天记 : 中国生物火箭试验纪实[M]. 北京:科学出版社, 2008.

[4]解密603:中国探空火箭发祥地[J].新民周刊,2012,(23):58-60.

[5]钱学森与探空火箭[J].太空探索,2016,(06):42-45.