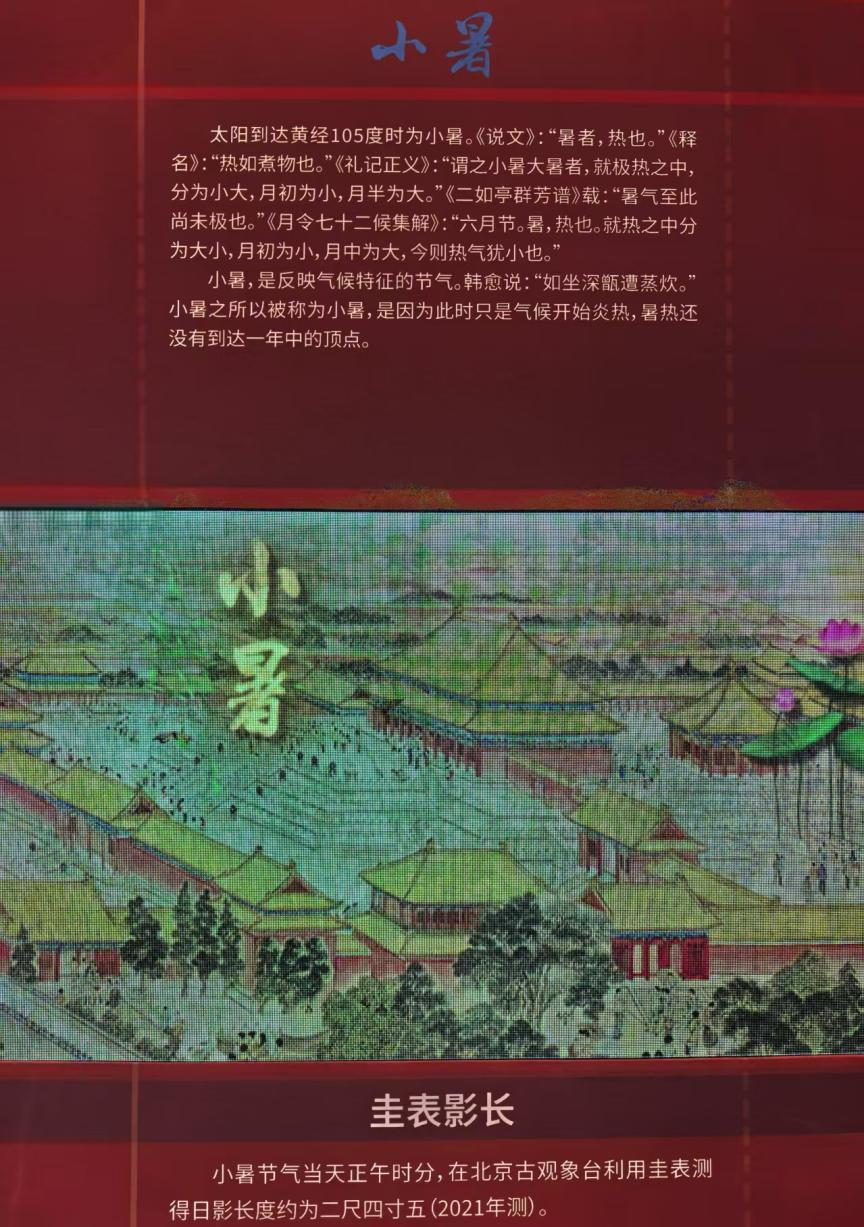

从物候看节气之小暑

小暑,作为二十四节气中的第十一个节气,通常在每年阳历7月6日至8日到来。

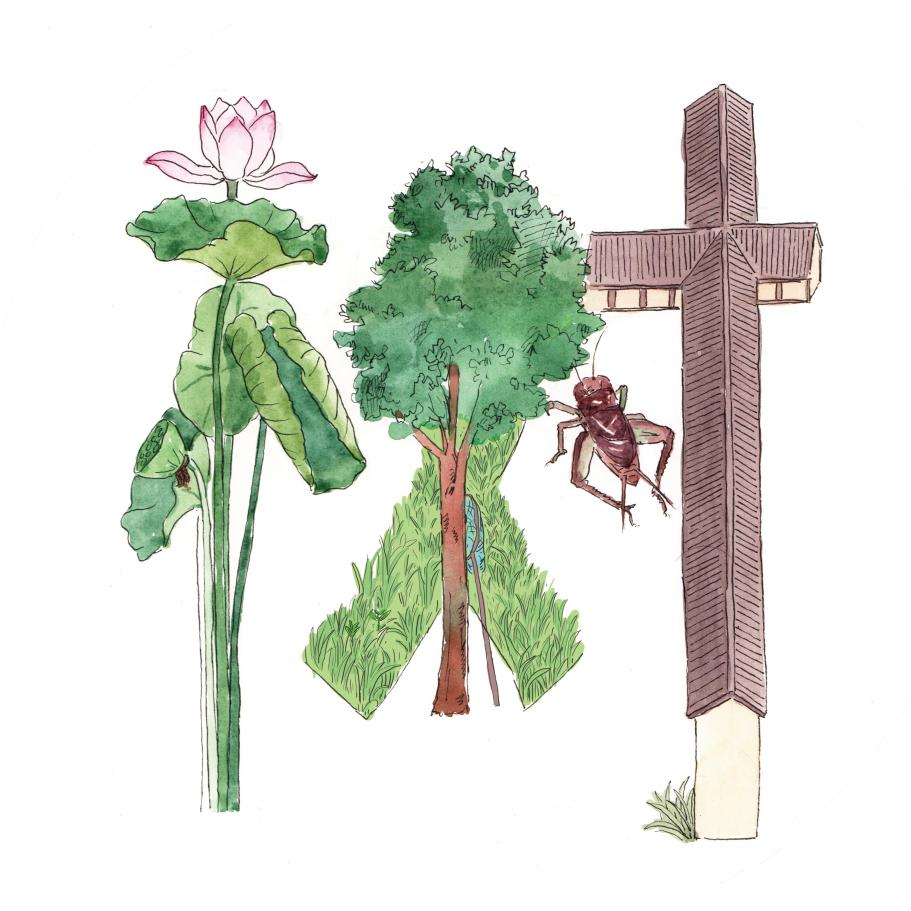

图片来源:《我的大自然物候历》,海豚出版社,2022年出版

小暑,作为二十四节气中的第十一个节气,通常在每年阳历7月6日至8日到来。《2025年中国天文年历》显示:北京时间7月7日04时04分59秒,我们已正式步入小暑时节。正如其名,“暑”,即炎热的意思,而“小暑”则意味着暑热初显。《月令七十二候集解》中记载:“六月节……暑,热也。就热之中分为大小,月初为小,月中为大,今则热气犹小也。”此时虽然还未到一年中最热的时候,但正如民谚“小暑不算热,大暑三伏天”所言,炎热盛夏的序幕已然拉开。

古人将小暑节气分为三候,生动记录了暑热渐盛的物候变化。“一候温风至”,小暑时节凉风显著减少,吹来的风常裹挟着热浪。这是由于太阳辐射增强,地面吸收大量热量,近地面空气受热升温。“二候蟋蟀居宇”,蟋蟀离开田野到庭院的墙角下躲避暑热。从生物学角度看,蟋蟀偏好阴凉环境。田野在烈日暴晒下温度过高,相对阴凉的墙角则更适宜生存。“三候鹰始鸷”,老鹰因地面气温过高而在高空活动。从物理学角度解释,随着海拔升高,温度会逐渐降低,高空更凉爽舒适。同时,高空视野开阔,也便于其搜寻猎物。

小暑时节,中国各地的气候差异也十分鲜明,总体表现为北方多雨、南方多伏旱的特点。

长江中下游地区的梅雨季陆续结束,而秦岭、淮河以北地区则进入雨季,降水明显增多。这是因为太平洋的东南季风将海洋上的水汽输送到北方地区,带来了丰富的降水。华南、西南地区由于受来自印度洋和我国南海的西南季风影响,仍维持多雨天气。然而,长江中下游地区受副热带高压控制,易出现高温少雨的伏旱天气。副热带高压是位于南北纬20°-35°副热带地区的暖性高压系统,在其控制区,天气晴朗炎热,降水稀少。这种伏旱天气对农业生产影响极大,因此提前做好蓄水防旱工作至关重要。农谚有“伏天的雨,锅里的米”之说,虽然这时出现的雷雨、热带风暴或台风带来的降水对水稻生长有利,但对棉花、大豆等旱地农作物及蔬菜生产可能造成不利影响。

俗话说“冷在三九,热在三伏”,小暑通常紧密连接着一年中最热的“三伏天”。“三伏”分为初伏、中伏和末伏。“三伏”的确定,蕴含着中国传统的干支纪日法与太阳运动规律的智慧。具体推算方法为:从夏至日算起,第3个“庚日”(“庚”是天干中的第七位,每10天出现一次“庚日”)是初伏的开始。即所谓“夏至三庚数头伏”。以今年为例,初伏时间为7月20日—7月29日;夏至后的第4个“庚日”是中伏开始,今年中伏是7月30日—8月8日;立秋后的第1个“庚日”则是末伏开始,今年为8月9日—8月18日。

尽管现代人不再依赖干支纪日,但在这个时节一些看似简单的饮食习惯,暗含着应对暑热的科学智慧。如北方地区“头伏饺子二伏面,三伏烙饼摊鸡蛋”的饮食习俗,伏天高温易引发食欲不振、乏力倦怠的“苦夏”现象,而饺子营养丰富、易消化,正是开胃解馋的食物,成为头伏的理想选择。民间还有三伏天吃藕的习俗。莲藕富含碳水化合物、微量元素、膳食纤维及多种维生素,中医认为其既能清热凉血,又能补充夏日因流汗消耗的营养。徐州地区也有“伏羊一碗汤,不劳医生开药方”的说法,即在伏天吃羊肉以将冬春之毒和湿气祛除。这些饮食传统生动体现了先民“天人相应”的生活智慧。

从观察物候变化到总结气候规律,从精确节气推算到追求饮食养生,古人顺应天时的生活哲学中蕴含着深刻的科学逻辑。这些跨越时空的智慧,是人类对自然规律探索的见证。如今,这些古老经验依然为我们解读气候变化、指导农业生产和优化生活方式提供启示,也呼应着人与自然和谐共生的永恒命题。