-

-

中法20年打造的“混血风筝”,打破12年国际纪录!

在轨飞行10个月以来,中法天文卫星(SVOM)顺利完成了卫星平台和科学仪器的在轨测试任务,同时探测到超100例伽马暴(GRB),包括多例特殊类型伽马射线暴,不断刷新人们对天文学研究的认知。

2025-04-25 14:51:18 -

历经 “七上七下” 生死劫,终成世界高能物理 “顶流”

1983年4月25日,北京正负电子对撞机正式立项。从立项到完成,项目因为各种原因经历了“七上七下”的坎坷。然而,老一辈科学家们没有放弃,他们总结经验和教训,坚持不懈、努力探索,终于找到一条符合国情的高能加速器之路。

2025-04-25 14:50:50 -

突破极限!她和团队用微观“炼金术”给金属“改命”

从高温合金的抗蠕变到受限晶体的超低扩散行为,这些发现不仅在材料科学领域具有重要学术价值,还为新型高温合金、铝合金及耐磨轧辊等部件的研发提供了新途径,为航空航天、高端制造等领域打开了通往未来的大门。

2025-04-23 16:30:18 -

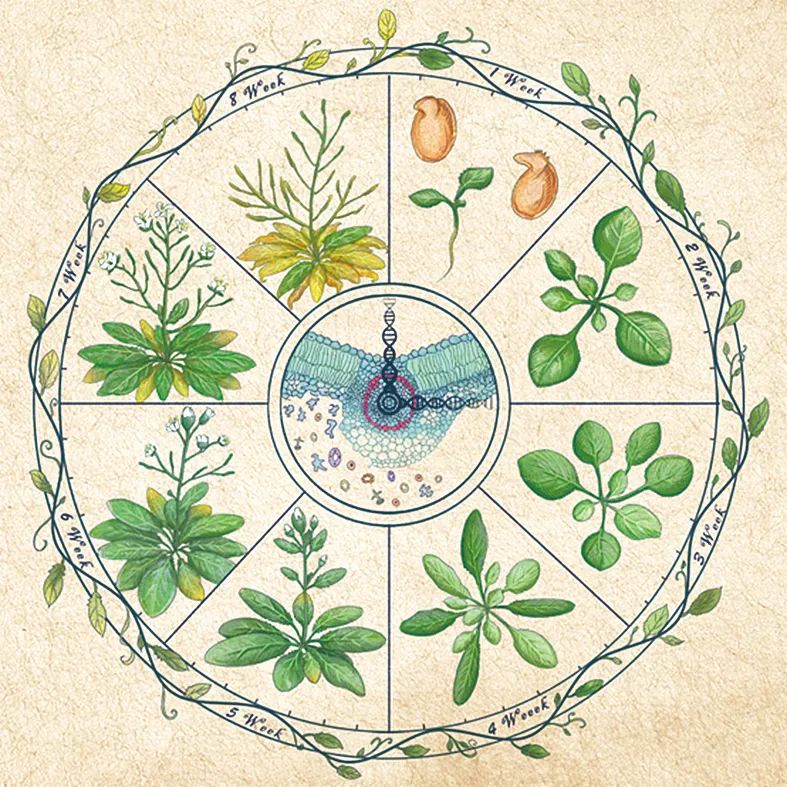

一叶知秋:他们解开叶片衰老之谜

在叶片衰老过程中,植物细胞如何进行时空协调?哪些关键基因参与了调控?一项近日发表于《细胞》的研究为这些问题提供了答案。来自武汉华大生命科学研究院、华大生命科学研究院基因组多维解析技术全国重点实验室、南方科技大学等单位的研究人员,利用单细胞组学技术和时空组学技术,构建了迄今植物取样阶段最全、数据量最大的单细胞图谱,揭示了叶片衰老的关键分子机制。

2025-04-22 16:34:16 -

成果转化遇困,院士掏出自己的银行卡……

这款由中国科学院院士陈学思团队研发的可降解地膜,不仅“可消失”,而且“寿命可调”。例如,叶菜等短周期植物的可降解地膜寿命是2个月,土豆等长周期植物的可降解地膜寿命是4个月。日前,新款地膜产品依托的高性能聚乳酸产业化关键技术获中国科学院杰出科技成就奖。

2025-04-22 16:34:18 -

为躲避花粉过敏,海森堡逃到一个小岛,却意外掀起量子革命

花粉过敏至今让人苦恼,尤其是当你躲无可躲的时候。好在,1925年的夏天,23岁的维尔纳·海森堡可以跟老板请假,逃到北海的黑尔戈兰岛。 在那个光秃秃的地方,他的花粉症消失了,大脑清醒了起来,然后,“事情发生了”。自此,关于量子力学的诞生,多了一个传说。

2025-04-22 16:34:19 -

返老还童指日可待,他们找到锂电池“青春密码”

富锂锰基正极材料受热时会“收缩”。他们通过揭示这种遇热收缩特性与富锂锰基电池工作机制之间的内在联系,提出了让老化的富锂锰基电池恢复性能的创新方法。

2025-04-21 15:38:15 -

两位博士生熬到快退学!中国人终于打破欧美专利封锁

PHA是一种完全由微生物合成的可生物降解高分子材料,不仅能在自然环境中降解为水和二氧化碳,而且具备生物相容性、对人体无害、可较精准调控力学性能等特性。为解决白色污染问题,全球多国限制塑料的滥用,而PHA是传统塑料的理想替代品,被誉为“终极生物材料”。

2025-04-21 15:38:25 -

揭秘!改写历史的中国首支科学漂流探险队诞生始末

1986年4月21日,中国长江科学考察漂流探险队成立。1986年,他们用无动力漂流的全新方式,完成了人类首次长江全程漂流,并同步开展了涉及冰川、生态、地质等领域的16项科学考察,为解开长江之谜和开发利用长江流域提供了极其重要的数据支撑。

2025-04-21 15:39:17