校园暴力?其实更多的是学生欺凌!建议这样应对→

学生欺凌是指发生在学生之间,一方蓄意或恶意通过肢体、语言及网络等手段实施欺压、侮辱,造成另一方人身伤害、财产损失或精神损害的行为。

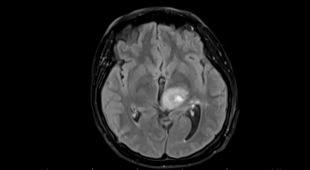

校园暴力 vs. 学生欺凌

随着时代的发展,我们对校园安全问题越来越关注,其中“校园暴力”和“学生欺凌”是两个常见问题,它们虽然存在一些相似之处,但本质上是有区别的,不可轻易混为一谈。

校园暴力是指发生在中小学、幼儿园及其周边区域,学生、教师或校外侵入人员故意攻击师生人身及学校和师生财产,破坏学校教学管理秩序的行为。

而学生欺凌是指发生在学生之间,一方蓄意或恶意通过肢体、语言及网络等手段实施欺压、侮辱,造成另一方人身伤害、财产损失或精神损害的行为。

从定义上可以看出,校园暴力涉及的对象更广,不仅仅包括学生,还包括教师或校外人员;而学生欺凌仅仅涉及学生群体。

并且,校园暴力通常是突发性的,性质较为严重;而学生欺凌则往往是重复发生的、有持续性的,不是单一的偶发事件。

此外,校园暴力强调更多的是对身体、生命直接造成伤害的行为;而学生欺凌则包含更多的类型,除了常见的对身体、生命造成直接伤害的行为,还包括侮辱人格、侵犯财产、恶意排斥及网络诽谤或传播隐私等。

两者虽在概念上存在部分重合,但仍是两个不同的概念,在使用上要注意区分,避免混用、误用的情况。

健康加油站

很多时候,学生间的一些矛盾往往被大人主观地认为是嬉戏打闹或开玩笑,这种主观上的错误认识可能会导致学生的遭遇不被重视,欺凌者变本加厉,造成无法挽回的严重后果。一种行为是否属于学生欺凌,主要看以下三个方面。

1

主体上的特定性,即发生在学生之间。

2

主观上的故意性,即蓄意或恶意欺负其他学生,这一点可以和嬉闹或玩笑区别开来,后者是无意的,没有明确的欺负意图。

3

后果上的伤害性,即对受欺凌者造成了伤害后果,包括身体、心理等多个方面。

值得注意的是,哪怕只是无意的玩笑,只要让别人感到不舒服,那就是不对的行为,需要及时制止。切不可让欺凌披上玩笑的外衣,在校园里肆意妄为。

如何识别学生欺凌

如果孩子出现以下迹象,家长和老师要高度警惕其是否受到了欺凌。

①衣服、书籍及其他个人物品被弄坏、撕裂或丢失。

②身上有瘀伤、割伤、擦伤等伤痕而又解释不清楚。

③以种种借口表示不愿意去上学。

④选择不合逻辑的较远的路线上学,甚至请求家长送他们上学。

⑤抱怨身体不舒服,如头痛、腹痛、恶心、胃口不好,早上尤其明显。

⑥向家长索要超出正常范围的零花钱(可能将这些钱送给欺凌者)。

⑦放学回来,看上去忧伤、失落、焦虑、害怕。

⑧难与他人相处,好争辩(常常说“每个人都捉弄我”)。

⑨突然产生情绪变化,易激惹,有时突然发火,有时攻击与欺凌他人。

⑩出现睡眠和饮食问题,如经常做噩梦、食欲下降。

⑪出现学业问题,学习成绩或学业表现突然下降。

⑫出现抑郁症状,时常讨论自杀问题,甚至试图自杀。

⑬不愿参加课外活动。

⑭出现尿床现象。

值得注意的是,以上迹象也可能是由其他原因导致的,如家庭发生了变化(父母离婚、分居,家里又添妹妹或弟弟等)、学校出现了其他令孩子感到忧虑和烦恼的事情(如受到老师批评、考试成绩不好等)。因此,各位家长和老师不要急于得出结论,可以向有关同学了解情况,或通过和本人沟通来了解其目前的感受,弄清其真正面临的问题,再做出相应处理。

应该如何应对学生欺凌

①如果遭遇欺凌,应大声呼救,并寻求周围人的帮助,同时保持冷静,记住欺凌的详细信息(包括时间、地点、参与者和目击者等),这对后续处理至关重要。

②在遭遇欺凌后,寻求支持是至关重要的。儿童青少年应及时向信任的人寻求帮助,如家长、老师、朋友等,分享自己的遭遇并寻求帮助。而不应该把问题藏在心里独自承受,这样会加重自己的压力,影响自己的情绪,甚至造成心理创伤。需要知道的是,学生遭遇同伴欺凌后感到害怕或生气是正常的反应,要理解并接受这些情绪。必要时,应寻求专业心理咨询师的帮助,以处理情感创伤并逐步恢复心理健康。

③对于家长和老师而言,关键在于认真倾听孩子的诉说,并为他们提供一个安全的表达空间。除此之外,家长应积极与学校沟通,共同探讨解决欺凌问题的方案,并向孩子传达即将采取的行动。同时,家长和老师也要密切关注孩子的行为和心理健康,必要时寻求专业人士的协助。

不要做冷漠的旁观者

学生欺凌发生时,有的旁观者(协同者)可能协同参与了欺凌行为,加强了欺凌者的力量,使单一的个人行为转变为共同参与的群体行为,改变了欺凌事件发生的性质,后果更加严重。

有的旁观者(煽动者)通过鼓动性的言语行动使欺凌者觉得自己的行为是被他人赞同或支持的,从而强化了其欺凌行为。

还有的旁观者(局外人)消极观望整个欺凌行为发生、发展的过程,任由欺凌事态发生发展,这也会使欺凌者认为旁观者默许欺凌行为,旁观者不自觉地成为欺凌者的帮凶,导致欺凌行为更加严重,发生更加频繁。

目睹欺凌行为的发生,对旁观者而言也是一种压力源,会给其自身带来一系列心理问题和不良行为,如焦虑、抑郁、社交恐惧等;旁观者因为害怕受到报复沦为下一个被欺凌者而选择置身事外,这会使他们逐渐变得懦弱、自责、内疚、焦虑、恐惧、缺乏安全感,逐渐丧失责任感等,甚至可能模仿欺凌者,成为欺凌他人者,严重影响儿童青少年身心健康。

学校该如何做

为让更多的人参与欺凌防控工作,减少冷漠的旁观者,学校可以在学生中开展角色扮演、案例分析、观看视频等多种形式的反欺凌教育,提高旁观者的共情能力和自我效能感;通过主题班会、讲座等,提高学生群体对欺凌危害的正确认识,增强学生的责任感,使学生在欺凌发生时能够积极主动介入欺凌等问题的处理,防止欺凌事件的进一步恶化;通过生活技能教育,提高学生解决问题的能力,建立良好的人际关系,形成健康的校园人际关系。同时,对教职员工开展欺凌防控的培训,提高其应对欺凌事件的能力,建立健康的师生关系,形成安全的校园环境,使老师真正成为学生的坚强后盾,也可消除围观学生的顾虑,让他们不做冷漠的旁观者。

内容来源:

人民卫生出版社出版《相约健康百科丛书——学校的健康密码》

本书主编:

北京大学副教授 宋逸

北京大学教授 马军