“春日书旅”线下读书会圆满举办

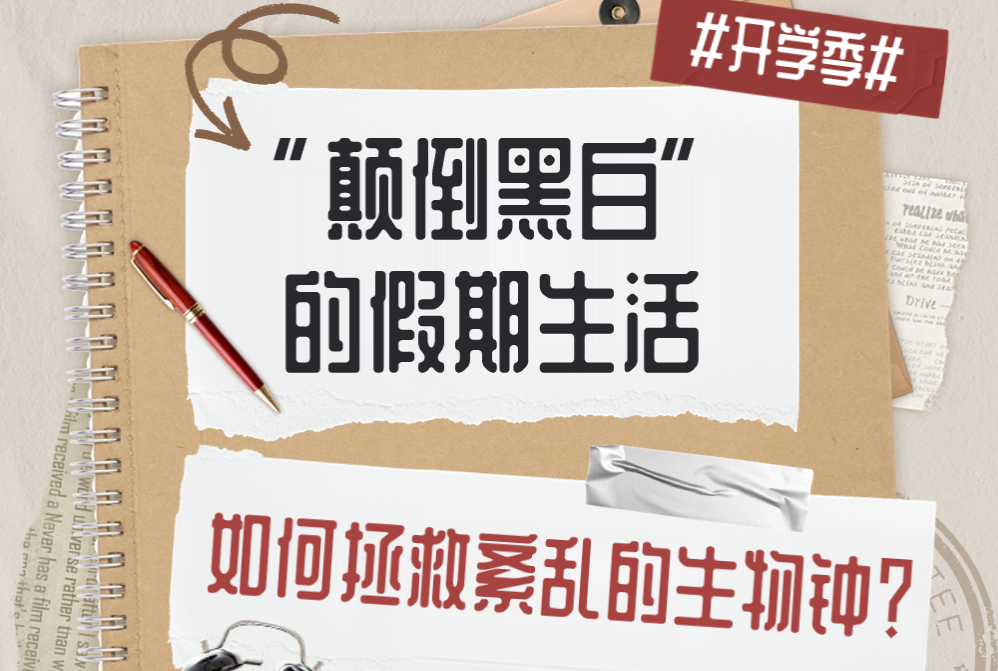

在第30个“世界读书日”来临之际,蝌蚪五线谱“春日书旅”线下读书会于4月20日在广阳书院举行。活动以“科学与人文的交融”为主题,吸引了众多科学爱好者、读者代表参与。中国科学院自然科学史研究所研究员李亮与北京动物学会理事李兆楠作为特邀嘉宾,围绕科普创作、科学精神与阅读价值展开深度对话。

在第30个“世界读书日”来临之际,蝌蚪五线谱“春日书旅”线下读书会于4月20日在广阳书院举行。

活动以“科学与人文的交融”为主题,吸引了众多科学爱好者、读者代表参与。中国科学院自然科学史研究所研究员李亮与北京动物学会理事李兆楠作为特邀嘉宾,围绕科普创作、科学精神与阅读价值展开深度对话。

图为圆桌论坛现场

李亮凭借《星汉灿烂:中国天文五千年》获评“2024首都科普好书”。他提到,作为一个科技史从业者,参与科普创作一方面是出于科研人员的责任感;另一方面是,深刻认识到科学史学科是嫁接科技与人文之间的桥梁,所以一直抱有热情,把自身专业的相关的知识转化为更为通俗的语言,传播给广大的公众。

李兆楠的《北京地区常见野鸟图鉴》以一手数据与生动图文成为观鸟爱好者的“指南针”。读书会上,他分享了自幼对北京传统文化和本地鸟类的热爱、团队在前辈的激励之下传承创新的故事、在北京各地拍摄鸟类照片遇到的挑战。

谈到科普图书的创作心得,李兆楠提到了八个字,即“科字当头,兴趣为先”。他认为对于一本科普图书来说,科学性是第一位的。科普图书一定要有科学严谨的逻辑、扎实的创作以及准确的数据,有这些支撑才有基础;然而创作科普图书时还需要找到吸引公众的亮点,形成一个切口,才能让公众愿意读书并了解其背后的科学。

圆桌论坛上,两位嘉宾均提到,科普创作需在专业性与通俗性间寻找平衡。李亮通过站在读者的角度,从读者的视角来进行创作,融合历史故事与文化背景,降低天文学门槛;李兆楠则通过考证鸟类俗名、记录鸣声与行为细节增强可读性。他们一致认为,科普的核心是将系统深奥的科学知识转化为大众能感知的美与共鸣。

现场,李兆楠还分享了专业鸟类研究者需具备的素质,即“耐心观察、系统记录与生态保护意识”。长期研究自然科学史的李亮,还为现场听众推荐了几本进阶阅读的书籍,鼓励读者“从星空神话中感受科学的人文温度”。

点击查看现场精彩花絮: