蛇被称为「小龙」,人们为何对它又爱又怕

属蛇的人通常会说自己是属小龙的。在十二生肖中,这是个特例。为啥不愿说属蛇呢?蛇做错了什么吗? 用小龙来代替,既避开了蛇,又蹭了龙的光,一举两得。可是,蛇堪称龙的祖先,这么自降身份,何其尴尬。

▲ 上图描绘的生肖蛇形象源于眼镜蛇——虽不是最毒的蛇,却是最有名的毒蛇。绘画/俊灵

▲ 上图描绘的生肖蛇形象源于眼镜蛇——虽不是最毒的蛇,却是最有名的毒蛇。绘画/俊灵

属蛇的人通常会说自己是属小龙的。在十二生肖中,这是个特例。为啥不愿说属蛇呢?蛇做错了什么吗?

在人们普遍观念里,蛇的形象都是负面的,阴毒、害人,一旦沾上这个属相,仿佛自己也变得蛇蝎心肠了。用小龙来代替,既避开了蛇,又蹭了龙的光,一举两得。可是,蛇堪称龙的祖先,这么自降身份,何其尴尬。同是生活在一个物种体系下,差距咋就这么大?

我们是蛇的传人?

曾几何时,蛇也是一方巨擘。

要问原始图腾哪家强?我们可以看一下传说中,上古历史最有影响力的一拨先人的形象:盘古,蛇身;伏羲女娲,蛇身;黄帝,“黄龙体”,也就是黄色的蛇身;大禹,禹从虫,蛇义,姒姓,姒同巳,同蛇。

可见,从开天辟地到三代开启,夐远的岁月,不同的部落,都选择用蛇作为图腾,我们今天自称“龙的传人”,其实叫“蛇的子孙”,更恰如其分。

▲ 2025年春晚吉祥物巳升升。名字和造型都蕴含了“子嗣绵延、接续继承”之意,寓意万物生生不息。

▲ 2025年春晚吉祥物巳升升。名字和造型都蕴含了“子嗣绵延、接续继承”之意,寓意万物生生不息。

为什么蛇能取得压倒性优势呢?源于其自身最大的魅力——繁殖和长生。人类无论什么样的群落,无论有怎样的世界观,都会有一种不谋而合的见解——让自己的部族不断壮大、延续下去。出于这个目标,将蛇视为有生命的座右铭,时时鼓励自己,要不懈努力、持之以恒地生啊!

让我们用事实和数据说话。

先说产子量。大型无毒蛇,如王锦蛇、棕黑锦蛇、赤峰锦蛇、赤链蛇等,产卵数量一次多在8-15枚,某些年轻体壮的成年蛇,产卵20枚也不在话下。像虎豹熊罴这些图腾猛兽,虽然在战斗力上刚猛无俦,但是在繁殖领域,长期坚持“一胎化”“二胎化”,明显不入先民的眼睛。

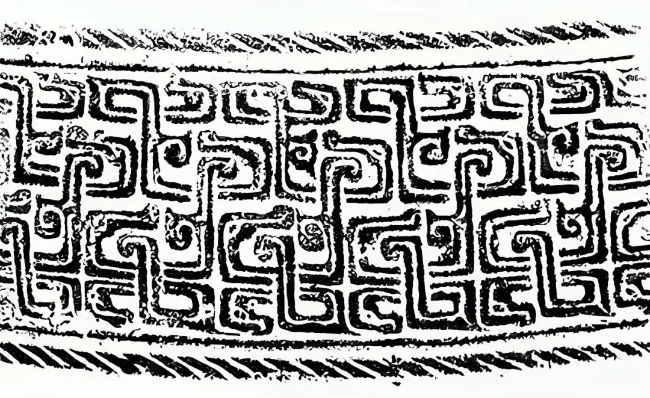

▲ 春秋战国时代,器物上经常装饰蟠(pán)虺(huǐ)纹(上右图),又称“蛇纹”,是以蟠屈的小蛇(虺)的形象,构成几何图形。上左图是流失于大英博物馆的春秋蟠虺纹黄金剑柄,通体镂空,华丽异常。

蛇的一生,不断蜕皮。伴随成长,原有蛇皮会一层层蜕去,成年蛇每年要蜕皮三四次。在古人眼中,蜕皮这种自然现象,被蒙上了一层神异面纱,与长生、新生挂上了等号。传说昆仑山上有西王母,有长生仙药。药藏在哪儿?在手里,然而双臂却绑着双蛇,更摄人心魄的是,昆仑山外有巨蟒缠绕三周,这仙药可谓被蛇捂得严丝合缝。

后来龙诞生,继承了蛇的多子基因,且发展得神乎其神。南朝梁任昉《述异记》说:“虺(huǐ,毒蛇)五百年化为蛟,蛟千年化为龙,龙五百年而为角龙,又千年为应龙。”蛇一路修行,终成正果化龙飞升。龙蛇地位可以说有天壤之别了。春秋时期晋文公重耳曾在外流亡十九年,有几位臣属一直随从,其中之一的介子推后来作诗道:“有龙矫矫,顷失其所,五蛇从之,周遍天下……”把主公比喻为龙,而臣属为蛇。那么,不禁要问一句了,既然十二生肖里有了龙,那还要蛇作甚?

别说,没蛇还真不行。

▲ 蛇在十二生肖中排序第六,对应十二地支中的 “巳”,上图是“巳”的字体演变。

生肖中蛇与地支巳搭配。东汉许慎《说文解字》解释“巳”:“四月阳气已出,阴气已藏,万物见,成文章,故巳为蛇,象形。”可见一则,蛇的生物习性与“巳”相合。明代《七修类稿》说:“辰巳阳起而动作,龙为盛,蛇次之,故龙蛇配焉。”二则,蛇字本作“它”,虫是后人加的偏旁。而巳作 ,虫作 ,实际上都是由蛇衍化象形而来。明代王逵在《蠡海集》里说,十二生肖“以字配形,形象相类”,有几分道理。

▲ “它”字本义为蛇,上图是“它”的字体演变。

当然,相较于龙,蛇也并非没有优势。与龙之缥缈无踪相比,蛇是看得见、摸得着的,更易被人观察并认识到。《庄子·秋水》说,蛇虽然无足,却爬行飞速,比一足的虁、多足的蚿(xián,即马陆)都快,乃是“天机之所动……安用足哉!”除了辰龙之外,十二生肖都与人类生活密切相关,是人类早期发展阶段对自然界观察总结的产物。把动物盘算一圈下来,蛇实在是避不过去。

更何况,蛇对人类生命的威胁,也着实令古人忧惧不已,遂当起了两面派:生前小心祭奉,祈求安宁;死后则毫无掩饰,用“神人操蛇”“怪兽食蛇”等元素,装饰墓穴,展现出人定胜“蛇”的气魄。在两千多年前的楚文化里,蛇就既是保护神,守卫墓主安全,也是邪祟,势必要辟除,防止其侵害尸体。

▲ 世界卫生组织的会徽中有一条蛇盘绕的权杖,代表医学,这源自古希腊神话传说中的医学之神阿斯克勒庇俄斯(Asclepius)的蛇杖。

▲ 世界卫生组织的会徽中有一条蛇盘绕的权杖,代表医学,这源自古希腊神话传说中的医学之神阿斯克勒庇俄斯(Asclepius)的蛇杖。

总之,生肖里,就这么“拧巴”地安排了一条蛇,还“特意”放在了辰龙的后面。只是蛇的形象依旧如昨,它的正面与负面交错在人们脑海里,在两千多年的光阴里,令人爱恨交织。

是五仙,也是五毒

民间有五仙的说法:狐仙、黄仙(黄鼠狼)、白仙(刺猬)、灰仙(老鼠)、柳仙(蛇)。 蛇被敬为仙,引人崇拜。但这种信仰已与上古之蛇不同,在民间,蛇的法力体现在哪儿?

▲ 清《钟馗镇五毒》年画,国家图书馆数字馆藏。

▲ 清《钟馗镇五毒》年画,国家图书馆数字馆藏。

《三国演义》中,曹操与刘备青梅煮酒论英雄,曾说道:“龙能大能小,能升能隐;大则兴云吐雾,小则隐介藏形;升则飞腾于宇宙之间,隐则潜伏于波涛之内。”倘或此时蛇要是路过青梅酒旁,想必会吐着信子,深以为然:“没错,说的正是在下!”

从个头上说,蛇因品种不同,体型差异较大。宋代小说总集《太平广记》中出现的蛇大小就各不相同。《张骑士》中将大蛇比作巨船,《李齐物》中的大蛇身如巨瓮。而在《贾潭》一文中,蛇竟小到可以在橘子里活动。

除此之外,蛇还有一个很“仙儿”的本事:能寻财。在《太平广记》 中有个名为《树提家》故事:一户人新迁,许多蛇爬上大堂,接着爬进一个如盆口大的洞穴中。家人用锹挖掘一宿,得古旧铜钱二十万贯,正可谓一夜暴富。在宋代笔记小说中,蛇仙可谓无处不在,无所不能。行云布雨,保佑农人风调雨顺,只是基本操作而已,在人们生活中随处可见蛇仙的身影:生育,兼职送子活计;交通,保护海上行船一帆风顺;财富,馈赠人们金钱,实现财务自由;司法,对于逃脱法律制裁的权贵,能守护公平正义,予以制裁;科举,预测考试题目和结果……

▲ 战国双头蛇人面铜牌饰。

如果蛇只有这些美好的形象,该多好啊。你若陶醉在这美梦里,就定然被一种声音惊醒:什么五仙,还五毒呢!蜈蚣、毒蛇、蝎子、壁虎和蟾蜍,这五种有毒动物,被合称为五毒,蛇更是其中的毒王。

在文学影视作品中,蛇多是反派形象,从动画片《葫芦娃》中的蛇精,到希腊神话中让人看一眼就瞬间石化的蛇发女妖美杜莎,再到《封神演义》中装满万千毒虫的虿盆,一想到蛇,人们通常不寒而栗。人们对蛇的畏惧,主要即来自于蛇毒。

就拿中国最毒的蛇银环蛇来说,被它咬伤后,伤口不疼不肿,甚至微痒,然而一到四小时后,就会全身中毒接着呼吸麻痹而死,死亡率高达八成!唐代文学家柳宗元笔下永州野外的异蛇,“触草木尽死,以啮人,无御之者”,那黑质白章的外形,活脱脱就是黑白无常的合体!

这里说句题外话,古代没有治疗蛇毒的血清,所以古人解蛇毒可谓花样百出。有的说冲白芷末一两,死者立生;有的说用酒就着川贝母喝,不一会,毒水会从伤口流出。如果觉得这些很扯,请看一个名家秘方:

人粪涂咬处极妙,新粪尤佳,诸药皆不及也。治毒蛇疯狗咬伤。(《疡医大全·卷三十八·蛇虎伤部》)

用自己新鲜大粪,擦伤处即愈,永不烂,屡验。(《海上方》)

说是“屡验”,不过是痴人说梦。所以面对蛇,最好躲着走。其实即便是毒蛇、灵蛇,只要有工具在手,小孩子都会有胜算。楚国令尹孙叔敖小的时候就曾偶遇两头蛇,听说看见两头蛇的人都会死去,就将其杀死并掩埋。传说中的蛇妖都不过如此,人们对蛇,害怕的还有什么呢?

▲ 伏地魔和他的宠物大蛇纳吉尼。

蛇行悄无声息,无声恐怖。读过《哈利·波特》的人,都会深有感触。在书中,反派伏地魔有个奴仆叫纳吉尼,就是一条常常游走于暗夜中的蟒蛇。靠偷袭近身,靠毒液致命。柳宗元《捕蛇者说》中的捕蛇人蒋氏,其祖父、父亲作为捕蛇人,都因蛇亡命,更遑论普通人了。套用英国作家王尔德的话说:“人生有两种害怕,一种是见到了,一种是还未见到。”

但我们的生肖文化,有时候复杂得近乎矛盾,死人怕蛇,但也寻找有蛇穴兔穴的坟墓,因为老话说“蛇盘兔,必定富”。“蛇兔相生”本指婚姻择偶,大家却移植到堪舆风水上,常常因为一块有蛇兔之穴的风水宝地而大打出手,明代叶盛《水东日记》就有类似记载。

可以说,几乎所有生肖都有两面性,爱与憎极度分明的蛇,无疑是个典型案例。

不要惹蛇,它记仇

小时候曾被大人告诫:看见蛇,就躲开,不要杀死它。如果杀死它,它的亲族就会半夜钻进你的卧室,前来寻仇。这个复仇记,至今想来仍令人心有余悸。

电视剧《新白娘子传奇》,最过瘾的情节,是白娘子为救许仙,水漫金山。那一战,她要拼尽千年修行和身家性命,让我深感震撼。可长大后一思量,这场人造洪水要是发起来,受苦的不仅有寺里的许仙,还有众僧侣,连整个镇江府都得成为无辜的池鱼。

▲ 电影《青蛇》中的水漫金山片段。

▲ 电影《青蛇》中的水漫金山片段。

白娘子水漫金山,就是中国蛇文化的经典主题——复仇。在古人的小说野史中,化蛇复仇的故事,可谓淋漓满纸。西晋张华《博物志》有杀蛇遭雷劈的;南朝《异苑》有射蛟暴毙的;东晋干宝《搜神记》记载的更加离奇:士人陈甲猎杀一昏醉大蛇,三年后与友人旧地重游,自得地说:“昔在此处杀大蛇。”晚上就有一大汉冲进来说道:“我之前喝醉了,你无缘无故杀了我。我醉酒不认得你。三年不相识,今日来就死!”第二天,陈甲腹痛而卒。

蛇因为报仇太多,成了一个复仇的符号。于是其他冤死动物,也变成蛇来复仇。南宋志怪文集《夷坚志》中有个小和尚,因看不过老和尚养的狗,将其杀死偷偷埋在后院。老和尚得知后,立刻让他挖出来,令人震惊的是,此时狗头竟变为了蛇头。老和尚说这蛇必会来寻仇。果不其然,最终小和尚被飞蛇入喉,气绝身亡。

从两汉之交,佛教东渐以来,蛇复仇的故事不胜枚举。其内核无非为佛教的因果报应,劝人向善。但为何要让蛇来扮演复仇者?而复仇者的下场又多不善更是何故?佛家讲因果,但不提倡报仇,而一并惩戒复仇者的原因在于,蛇因为复仇而丧失理智,变得充满怨恨而丧失理智。《法句譬喻经》中,毒蛇曾说出嗔恚的苦恼——唯嗔最苦,毒意一起,不避亲疏,亦能杀人,复能自杀,蛇在经典中成了受嗔恚(huì)之苦的代表。因而,佛家让蛇去复仇,又让蛇体会复仇的痛苦而非快意,法理就在故事中了。

现实中蛇易怒,极具攻击性,且无法驯化,让人们在惊恐之时更加厌恶,给生肖安排个小龙,让它生活在龙的阴影下,也算是一种处分吧。

▲ 图为云南省文物考古研究所藏战国滇国蛇形网状器,蛇首昂扬,尖齿毕露,一副我的地盘我做主之相。 摄影/动脉影

▲ 图为云南省文物考古研究所藏战国滇国蛇形网状器,蛇首昂扬,尖齿毕露,一副我的地盘我做主之相。 摄影/动脉影

闻一多在《伏羲考》里说:“所谓龙者,只是一种大蛇。”那么,会否有一天属龙的自称属“大蛇”呢?属蛇的芸芸众生就拭目以待吧。