穿越700多年的时光!一起看最美中轴线与水的故事

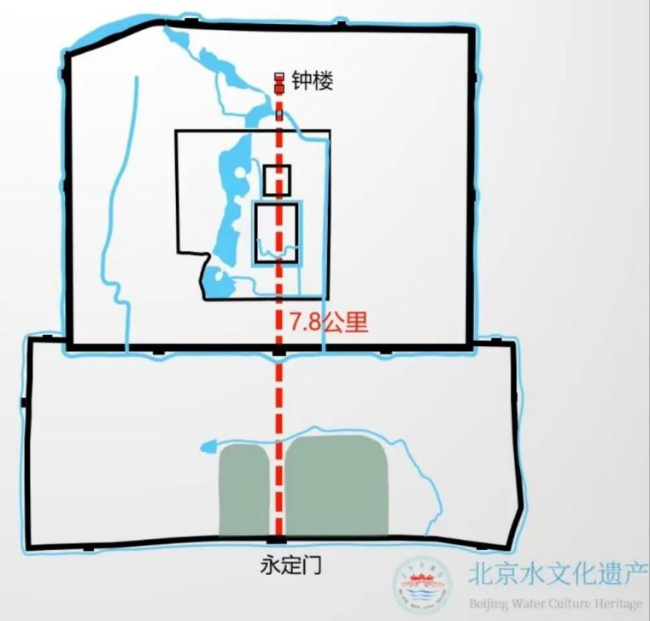

北京中轴线承载着元、明、清三代的历史信息,全长7.8公里的轴线上,有很多重要的历史建筑和遗迹以及宝贵的水文化遗产,体现了中华民族人水和谐共生、城水相依共融的理念。

近日在印度新德里召开的

联合国教科文组织第46届世界遗产大会上

“北京中轴线——中国理想都城秩序的杰作”

被正式列入《世界遗产名录》

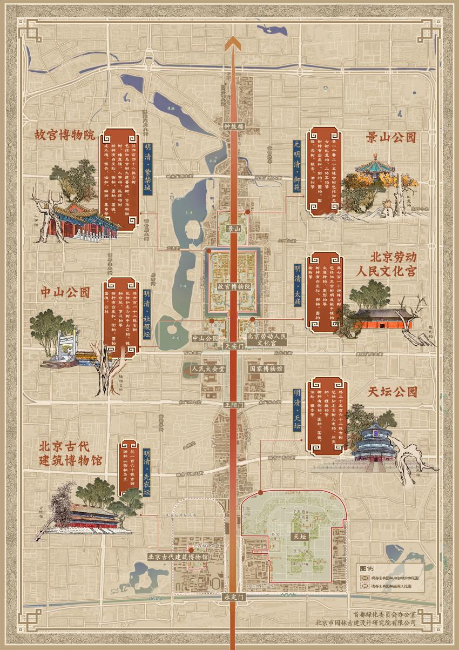

北京中轴线(局部) 图片源自北京中轴线申遗保护工作办公室

北京中轴线(局部) 图片源自北京中轴线申遗保护工作办公室

北京中轴线

承载着元、明、清三代的历史信息

全长7.8公里的轴线上

有很多重要的历史建筑和遗迹

以及宝贵的水文化遗产

体现了中华民族

人水和谐共生、城水相依共融的理念

北京中轴线位于北京老城中心

始建于13世纪

形成于16世纪

此后不断完善

是统领整个老城规划格局

建筑与遗址的组合体

北起钟鼓楼,南至永定门

共包含15处遗产构成要素

背山抱水

是中国古代城市普遍遵循的营造意象

北京城也是如此

北京中轴线的水环境格局

分为自西海绵延至中南海的六海水系

以及环绕多重城墙的护城河

水表达着对繁荣富足的追求

中轴线

象征着权力与尊严

北京的水系布局与中轴线紧密相融

共同构成了独特的文化象征

这些水系不仅解决了城市的

供水、排水、防御外敌、运输物资等问题

也实现了美化城市环境、

调节城市气候的功能

北京有3000多年的建城史

和800多年的建都史

历代王朝都对城市水系

进行了精心的规划与布局

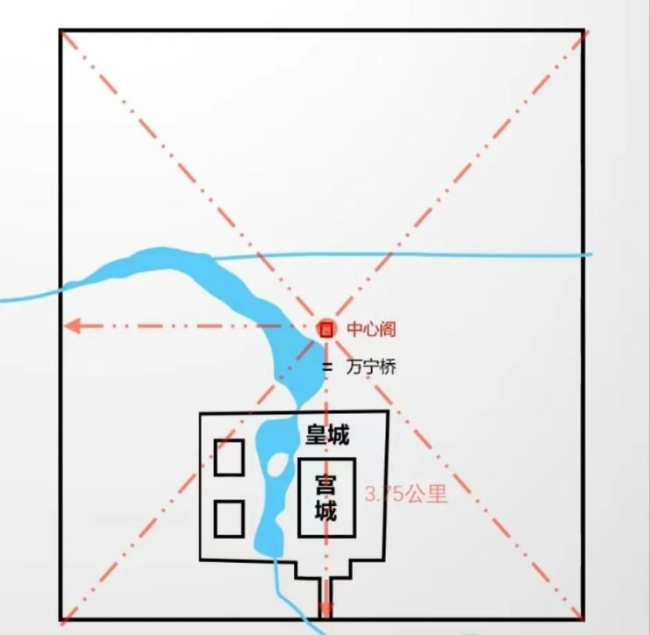

· 元朝 ·

现在北京核心城址是从元朝建都奠定的

公元1267年

元世祖忽必烈决定把都城

迁到中都(今北京市)

1272年,中都更名为大都

在忽必烈的主持下

一条近4公里的中轴线在北京诞生

元大都新城规划最有特色之处是

以水面为中心来确定城市的格局

这可能和蒙古游牧民族“逐水草而居”的

传统习惯与深层意识有关

元大都根据地貌和水流的自然走向

巧妙地将自然水系与人工水系结合在一起

开挖湖泊,修建一系列的水渠和运河

引白浮瓮山河,连通内城水系

形成了一个完整的水系网络

这些水渠和运河不仅为元大都

提供了充足的水资源

还为城市交通运输提供了便利条件

促进了商业繁荣

元大都选择

清澈、水多的高梁河水系作为主要水源

在积水潭东北侧修建中心阁

确定为元大都的中心

之后确定了3.75公里的全城建筑中轴线

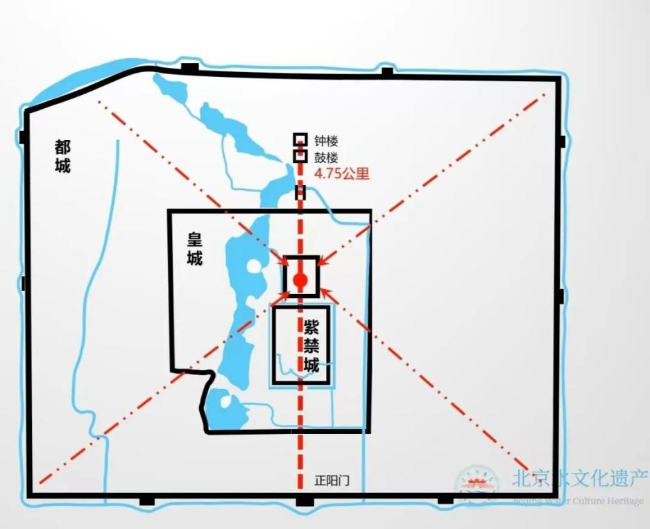

· 明朝 ·

到了明朝

明成祖朱棣继续改造扩建北京城

将中轴线延长1公里

形成了4.75公里中轴线

百年之后

嘉靖皇帝营建北京外城

但因财力不济

只修建了怀抱南郊的城墙

并挖了南护城河

明皇城在元大都基础上

水系设计采用了天然水源

与人工开凿相结合的方式

形成了一套复杂而高效的水利系统

不仅满足了皇宫日常用水的需求

还兼顾了防洪排涝、园林灌溉

和城市美化等功能

老城水系形成

六海水系贯穿、护城河环绕的城池布局

故宫的供排水系统

体现了古代工匠的高超技艺

以及自然的敬畏和对未来的深远考虑

古代工匠们充分利用了自然条件

通过井水和雨水收集系统来满足用水需求

宫殿屋顶的排水系统设计能够迅速排走雨水

防止积水对建筑造成损害

还能将雨水收集起来,用于园林浇灌等

实现了水资源循环利用

· 清朝 ·

清朝再度丰富北京城与中轴线

对京城水系进行了多次改造

逐步完善形成了较为完整的沟渠体系

城内在天然古河道(如高梁河)

或人工引水渠道(如通惠河)

的基础上形成的湖泊

在城市规划、园林设计、

运河漕运、游憩休闲等方面

起着重要作用

例如积水潭、太液池、泡子河等

完善了三山五园区域的水网体系

还加强了与老城水系的连通

民国和新中国成立初期

为适应城市建设和环境改造的需要

保留了7.8公里的中轴线

并先后对城内河流进行改造和掩埋

形成“六海映日月,八水绕京城”的水系格局

北京的水系布局与中轴线和谐共生

见证了北京的历史变迁和文化传承

为这座城市的未来发展奠定了坚实的基础

同时也为中国与世界对话

搭建起了桥梁