关于地震,这些内容您需要了解……

近期关于地震的报道牵动着人心

地震如何形成?

地震是否可以预测?

地震发生后,如何科学避险?

这些知识您一定要了解

↓↓↓

地震是地球内部介质经过能量的聚集,在某些部位发生急剧的破裂,产生地震波,引起地面一定范围的振动、传播。

地震就是地球表层的快速振动,在古代又称为地动。它就像刮风、下雨、闪电、一样,是地球上经常发生的一种自然现象。大地振动是地震最直观、最普遍的表现。

地震是极其频繁的,全球每年发生地震约500万次。

地震波是地震发生时从震源向四面八方传播的弹性波,常分为面波和体波两大类。沿地面或界面传播的称为面波,在地球内部传播的称为体波, 按介质质点振动方向与波的传播方向的关系,体波又可以分为纵波(P波)和横波(S波)。

Tips:

地球大体分成了地壳、地幔和地核3个层圈,再进一步划分,还可以分别分为更次级的层圈。例如:地幔可以分为上地幔和下地幔,上地幔顶部为固体状态的岩石层,它与地壳一起共同构成了岩石圈。岩石圈之下则是厚度数十千米至200千米的软流圈。那么,科学家是如何知道地球有这些层圈的?最主要的依据就是地震波。

地球的内部结构

地震发生时,震源会发射出不同类型的地震波,地震波在不同介质里的传播速度并不一样,比如:P波在固态、液态物质内部均能传播;而S波只能在固态物质里传播,遇到液态物质时无法传播。

纵波使物体产生弹性振动的方向与波传输的方向相同,横波使物体的变形方向与波的传播方向垂直,其中纵波比横波传播速度快。

地震发生时,因为纵波速度快,最先到达地面,但其振幅相对较小,破坏作用也相对较弱;横波与同时或更晚到达的面波,速度慢,但振幅大、破坏作用最强。

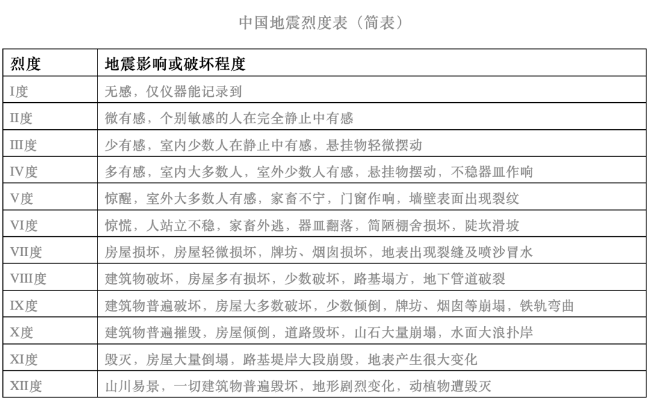

一般来讲,越是接近震中的位置,地震波的破坏能量越大,地震烈度也越大;越是远离震中的位置,地震波衰减的越多,破坏力越小,烈度也越小。

完全理想情况下,烈度值应该是以震中为中心的同心圆,但是地下的介质并不是均匀不变的,地震波的传播往往受到岩石的岩性和构造特点的影响而发生变化。

有时,离震中较近的地方反而可能相对安全,建筑物倒塌的很少;而稍远一点的地方,建筑物的损毁情况反而会更严重。烈度还与建筑物的质量有关:建筑物的质量特别差,倒塌损毁就比较严重。

中国地质学家李四光一直坚持地震是可以预测的。他曾提出通过观测地应力的变化来预测或预报地震。

通俗地讲,岩石在地下要承受各种外力作用,比如重力作用、周围岩石的挤压作用、热胀冷缩引起的挤压或拉张作用等等。岩石内部为抵御这些外力的影响,会产生相应的反作用力,这种在岩石内部积累的力就是地应力。

一旦岩石中积蓄的地应力超过岩石的承受限度,岩石就会在极短的时间内发生断裂或错动,造成地面的震动,这就是地震。岩石内部地应力积累的时间越长,能量越大,断裂和错动的规模就越大,地震的震级就越高。通过测量地应力的强度和变化规律,有可能预测或预报地震。

但从上世纪90年代以来,国际上科学界的主流观点认为,地震是不可以准确预报的。1997年,国际顶级学术刊物Science专门对地震能否预报开展了一次学术争论,但是没有取得统一认识,到目前为止,地震预报还是一个世界性难题。地震预报必须同时包括时间、地点和强度,由于地震情况复杂,有些地震能预报,有些则无法预报。目前在全世界范围内,地震预报仍处于探索阶段。

我国第一个地震立体观测天基平台“张衡一号”

随着科学技术的发展,我国首颗电磁监测试验卫星张衡一号于2018年2月2日甘肃酒泉卫星发射中心发射成功,成为我国地震立体观测体系天基观测平台的首颗卫星。

虽然“地震预报”仍在苦苦探索,但是“地震预警”是开展研究的重要方向,“地震预报”是对尚未发生,但有可能发生的地震事件事先发出通告;而“地震预警”是指突出性大震已发生,抢在地震波传播到设防地区前,利用电磁波和地震波的时间差等,向设防地区提前几秒至数十秒发出警报,采取防灾、减灾措施,以减小当地的损失。

一旦发生地震,要保持镇静,不要慌乱,采取就近避震的原则。如果在高层室内,需要选择有利的避震空间,采取正确避震姿势,保护身体的重要部位,逃生时不能跳楼,也不可乘坐电梯。有利的避震空间是室内的结实、不易倾倒、能掩护身体的物体下或物体旁;开间小、有支撑的地方。

正确避震姿势是尽量使身体重心降低,保护头、颈、眼睛、口鼻等重要部位。地震间歇立即撤离到户外空旷地带,同时应避开高大建筑物,特别是有玻璃幕墙的高层建筑,以及过街桥、立交桥、高烟囱、水塔等。

在野外遇到地震,迅速向空旷地带转移,避开陡峭山体,防止遭受滑坡、落石的伤害。在海边遇到地震,尽快向远离海岸线的高处转移,避免地震导致的海啸袭击。

地震发生在一瞬间,人在出入建筑物时,被砸伤的概率较大;屋顶的砖瓦、广告牌、玻璃墙等都有倒塌的危险;住在高层的人如果同时往外逃,容易发生混乱。如果室内避震条件和建筑质量较好,应首选室内避震。

大衣柜虽然结实,但重心太高容易倾斜,而且躲在柜子里视野受阻,四肢受到束缚,不仅会错过逃生机会,还不利于救援。

地震发生时,躺卧或趴着的姿势都比较危险。因为这样会使身体的平面面积加大,被物体击中的几率比站着大5倍,而且躺卧也不利于身体的灵活活动。最好的姿势是,双手护头、曲身侧卧(保护脊椎)。

参考资料:

1.地球杂志.关于地震,你需要知道……

2.央视一套.遇到地震该怎么办?这份自救指南,请收好!

3.首都科学讲堂.首都科学讲堂回顾 | 第808期:撕裂的大地——解密土耳其大地震

来源:北京市科协融媒体中心