聊一聊平行宇宙的前世今生

平行宇宙的概念虽然最早来源于量子力学中的不确定性,但被发扬光大却是因为时间旅行概念的风靡。

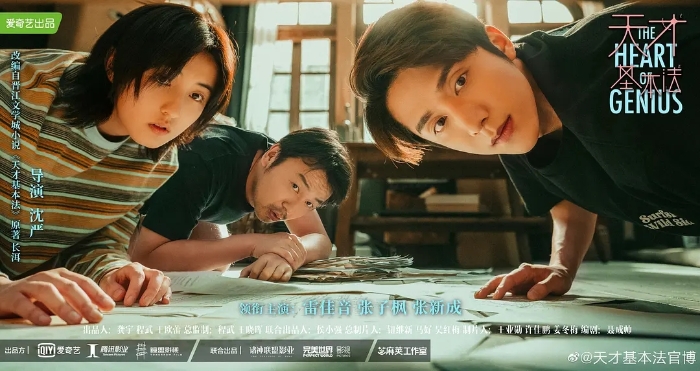

今年年初上线的热门国产科幻剧集《开端》,以及夏日热映的国外科幻影片《瞬息全宇宙》,再加上近期登场的火爆科幻连续剧《天才基本法》,一起把平行宇宙的热辣概念呈现在观众眼前。

平行宇宙理论以多元宇宙为基础,它有一套特别绕口的定义:多元宇宙是一个理论上的无限个或有限个可能的宇宙的集合,包括了一切存在和可能存在的事物,比如所有的空间、时间、物质、能量以及描述它们的物理定律和物理常数。多元宇宙所包含的各个宇宙被称为平行宇宙,别名也叫做平行世界、平行时空、平行次元和代替宇宙等。平日里我们所说的平行宇宙,一般是指在我们的宇宙之外还可能存在的、与我们所认知的宇宙类似的其他宇宙。

《天才基本法》海报 图自水印

平行宇宙的概念与特点以及和时间旅行的关系

平行宇宙的概念虽然最早来源于量子力学中的不确定性,但被发扬光大却是因为时间旅行概念的风靡。众所周知,时间旅行中有一项著名的“外祖父悖论”,由法国科幻小说作家赫内·巴赫札维勒在其1943年发表的作品《不小心的旅游者》中提出:假使一名时间旅行者穿越回过去,杀死自己的外祖父,那么在未来的自己便不会出生,那又如何穿越过去、甚至杀人呢?为了解决这个矛盾,物理学家脑洞大开,发明了平行宇宙理论。

虽然公元前就有思想家阐述过“无数世界”这种多元性表述,但平行宇宙理论一般公认是美国量子物理学家休·艾弗雷特三世提出的。平行宇宙理论认为,世界或许是由无数个不同的平行宇宙组成,数量几乎没有上限,且可随时分裂。时间旅行者穿越回去杀死外祖父时,有可能在穿越的一瞬间就进入了另一个平行宇宙,因而杀死的只是另一个无关的外祖父,不影响自己的宇宙以及时间线。更进一步的说法是,平行宇宙在杀死外祖父的一瞬间才分裂出新的,在新老平行宇宙中外祖父处于死和不死的多重状态,由读者与作者各取所需。这套理论听上去是不是玄之又玄,难以置信?

《开端》海报 图自豆瓣电影

平行宇宙理论这些年发展下来,在量子物理前沿未必有什么深刻建树,宏观上也没有被什么科学实验证实,但却给科幻与奇幻领域带来了无数的流行创意,并且其中相当一部分是结合时间旅行题材的。譬如上面提到的《开端》,男女主角为了阻止公交车爆炸惨案,反复从爆炸发生后的未来回到过去,每一次不同的爆炸所在的时间线便可认为是一个新的平行宇宙;阿汤哥的《明日边缘》,男主角反复回到过去的平行宇宙里,在重生中锻炼自己,最终在自己所在的宇宙中击毙外星怪物。就连《大话西游》与《复仇者联盟》,也以回到过去的时间旅行结合多个平行宇宙为核心卖点,构造出复杂的逻辑并按需取用,精彩之处令人拍案叫绝。

很快,人们发现,虽然平行宇宙理论一般都会和时间旅行题材捆绑(尤其是那些改变历史的时间旅行),但实际上它并不必然依赖于后者而存在,于是,完全独立于时间线的平行宇宙科幻题材诞生了。这种题材的影视剧一般基于多个平行宇宙中有类似的人物或世界设定, 但细节不同,且不同的平行宇宙中可以互动以促进情节发展。比如李连杰在好莱坞发展期间出品的功夫科幻片《救世主》,其设定为大量平行宇宙中均存在相同的角色,杀死其他平行宇宙中的角色,其力量会汇集在幸存的剩余宇宙的同名角色中,从而造成The One的效果,虽然这术语有模仿《黑客帝国》之嫌,但至少创意是独特而明确的。今年夏天华裔影星杨紫琼的《瞬息全宇宙》更是将平行宇宙演绎得眼花缭乱。洗衣店店主、厨师、盲歌唱家、明星、热狗手指族人,甚至囚犯、布偶、荒山野岭上的石头,全都是各个平行宇宙中的主角。它的设定少了几分杀戮,但多了几分横穿,穿越平行宇宙的人能够附身到不同的宇宙的同名角色身上,不仅能感受其记忆、体会其经历、还能吸取其能力、发挥其本领,顺便也让杨紫琼的功夫有演绎的舞台,也收获了不错的口碑。

《瞬息全宇宙》宣传海报 图自豆瓣电影

总结下来,平行宇宙理论具有分裂性、类似性以及交互性三个特点,而基于它构筑的艺术作品则必然会体现人物的主观选择性。分裂性是指它能够从逻辑上完美绕过时间旅行中的外祖父悖论,如果要表现时间旅行能够改变历史造就大团圆结局,就让故事发生在外祖父死了的新宇宙中;如果要表现时间旅行改变不了历史的那种无力的宿命论感,就让故事发生在外祖父没死的新宇宙中,总之无论何种要求都能满足。

类似性是指分裂出来的平行宇宙,其环境、角色大体上是类似关联的,否则像两部各自独立拍摄秦始皇兵马俑与亚特兰蒂斯遗址的纪录片,宇宙之间毫无相似与关联,没法推进情节进展。

交互性则指平行宇宙之间能互相影响,要不就是角色能在平行宇宙间横跳搞追杀或拯救,要不就是平行宇宙间本来就存在竞争与互动的关系,这样造就的客观约束或矛盾才能成为故事推进的基础。而人物或角色在艺术作品中体现的主观选择性则是创造平行宇宙的原动力,通俗来说,就是人物(尤其是主角)的主观选择会决定当前宇宙或关联宇宙朝什么方向发展,而且这种选择往往是冲突且两难的,有助于体现矛盾中人物内心的精神因素与价值观。

除此之外,平行宇宙理论按细节特点还能够被划分出许多细分种类,且越来越包罗万象,甚至无需突出其“平行”与“真实存在”的特征,只要知道它和我们现实世界不同即可。刨去众多时间旅行的题材不谈,大刘的《西洋》属于架空历史型平行宇宙、斯皮尔伯格的《头号玩家》属于虚拟世界型平行宇宙、朱安·索兰纳的《逆世界》属于物理规律反常型平行宇宙,甚至动漫作品里的世界只要和现实生活产生联系,便也能被拿来作为平行宇宙阐述,而且,为了拍摄续集从而强行引入平行宇宙设定的影片如《X战警》与《复仇者联盟》,也常常允许魔改历史时间线,并随意地或严谨地推翻之前的设定,可谓“平行宇宙是个筐,DC漫威往里装”了。

平行宇宙的构造特点及其表现手法

要在科幻作品中构造与表现平行宇宙,说难也不难,但说容易也不容易。

平行宇宙题材从本质上来说其实是算术题,因为多一个宇宙,影片里可操控的角色就增加一倍,双方的生老病死基于平行宇宙的交互性产生交叉影响,便多了很多种可能。需要圆满结局的就设计为互补,需要悲惨结局就设计为同归于尽,理论上影片感染力是单个宇宙的两倍。不过,对新的平行宇宙,其表现成本并不需要翻番,因为平行宇宙间存在类似性的缘故,主要人物与环境背景实际上无需重复交代,只需体现其差异点即可。

因为允许引入新的平行宇宙,科幻影片的创作思路便不只限于旧宇宙,可以弱化、可以改良、可以推翻,自由度大大增加,甚至一些不利于情节发展的历史拖累因素也可以趁机剔除,这是其创作优势。从拍摄手法上来说,不同的平行宇宙,其布景、人物基本上都一致,摄像师和演员均可以近似无缝切换,这也是其表现优势。但另一方面,科幻影片除了那种曲高和寡的纯炫技烧脑型之外,别的作品多少都会追求观众的理解,不能光自己省事地天马行空,如果观众无法顺利判断当前表现的画面属于哪一个平行宇宙,那么影片迎来的必然是一头雾水的观影情绪与“看不懂”的呼声浪潮,这是很不利于口碑与票房的。

《另一个地球》剧照 图自豆瓣

所以,从表现手法上来说,平行宇宙题材的影片一般都会保留一些明显的技巧供观众区分当前宇宙,要不就在平行宇宙切换或穿梭的动作上渲染很明显的视觉效果,如澳大利亚的《平行世界之门》靠一只很显眼的白色大箱子作为主角在平行宇宙间穿梭的道具,美国的《科洛弗悖论》依赖一台大型加速器才能启动平行宇宙穿梭。要不就是角色或画面在不同的宇宙中保留不同的特征以显著区分,如荷兰的《末日重启》里用第三人称视角与第一人称视角分别拍摄两个不同的平行宇宙,国产的《孤岛终结》用女主角的发型来区分历史与当今两条世界线,观众多看几眼就能发现并掌握规律,更别说《瞬息全宇宙》中令人眼花缭乱的差异化服饰和妆容了。甚至在一些和平行宇宙无关的文艺片中,导演也会用彩色镜头和黑白镜头来分别叙述不同的场景语言,也算是这类思想的一种贯彻。

当然,例外也有,譬如曾在圣丹斯电影节与洛迦诺国际电影节中获奖的美国科幻影片《另一个地球》,它对于平行宇宙的表现手法令人大跌眼镜,那就是——完全不拍。没错,片方大概知道自己没有充足的金钱与能力来展示两个平行宇宙的交汇情节,索性大片留白,完全以侧面描写的方式来反映另一个宇宙:对白在收音机中、画面在电视机中、天空中仅仅贴了个廉价的地球图片、仰望星空时镜头也从不拉近。不得不说,这种手法相当冒险,虽然在《另一个地球》中获得了意外成功,但巧合与运气并存,不具有可复制性,现阶段如果哪部影片要效仿,恐怕就直接被人看穿其“经费不足”的窘境而贻笑大方了。

总的说来,平行宇宙理论作为科幻作品的一类典型背景设定,在想象力方面拥有非常大的演绎空间。本文仅只是笔者基于观影经验对科幻作品中平行宇宙理论的一些总结阐述,在此抛转引玉,欢迎众多读者的进一步讨论与指正。