天崩

第32期龙门赛作品公示

一

“诶你说,咱们得到啥时候,才能舒舒服服地过日子啊?”

“这个事啊,你得有点耐性,等一等吧。等到,就等到可控核聚变实现的时候,到了那个时候,这世上能给它照亮的地方咱们都给它照亮,不能给它照亮的地方创造条件也给它照亮,爷爷辈开了灯,重孙子辈都不关,从北极点到日界线,太阳在也好,不在也好,咱们都给它照得亮亮堂堂的;等到,等到殖民了大半个银河系的时候,到了那个时候,能住人的地方咱们都给它塞上人,不能住人的地方咱们改天换地也要给它塞上人,一家子分一颗行星,想住海边的住海边,想住山顶的住山顶,孩子大了要分家,分,到时候星系的名字都给它改了,这个叫张家系,那个叫李家系,遇上那个大姓,直接分他们一个星云;还得等到海弗里克极限被突破的时候,到了那个时候,这世上什么刺激好玩咱们干什么,什么耗神费力咱们干什么,三十岁去念书,八十岁再毕业,这二年想干点事就干点,这二十年啥也不想干咱就晃荡着,晃荡到想干事了咱再出来,一个人手里不捏个十个八个博士学位,都不好意思和邻居打招呼。”

“那邻居不是在其他行星上吗?他也看不见你啊。”

“那就发电报,什么量子通讯啊,引力波通讯啊,都太暴发户了,太不体面。咱都一家一颗行星了,不得弄得像个老钱?赤道上咱都给它装上一圈光带,这点直接给它写装修交付标准里,电门就安你们家门廊墙上,一亮一暗的,咱都拿摩尔斯码联络,到时候你早上出门伸个懒腰,嚯,大白天的就看见群星闪烁,漫天流光,不用细看,说的都是‘吃了吗?’”

“这光在路上几年几年地跑,费劲巴拉弄半天就为了传递点废话啊?”

“你看,思维局限性了不是?你都不衰老了,几百年跟几天、几个钟头、几秒钟,那有区别吗?还跟奔命似的追求效率,你活不起了是吧?你得转变思想,你得提升高度,你得脱离奔命思维,要不然你就永远也别想舒舒服服地过日子。你可少给你们家儿子灌输你这套思维啊,要不然你们家祖祖辈辈都得是个劳碌命。”

“我的我的我的,你别说,论吹,你绝对是这个,来来来走一个走一个。”

二

屏幕上的海洋是铁锈的颜色,暗红的细线下面,是探不到底的海沟,橙红的斑块中间,藏着的是星星点点的暗礁与浅滩。一头抹香鲸搁浅了,它的皮肤正在皲起开裂,腹鳍仍在拨动着,在沙滩上划出了一个不到六十度的扇面。它越是挣扎,肥大的身躯便在浅谈上陷得越深,在下的腹鳍已经陷入了沙土不能动弹,在上的腹鳍不甘心地拨动了几下,也终于安静下来。鲸的身体一点点地皱缩着,几个日夜过去,又渐渐膨大了起来。

红色海洋中有一道银色的铁流,向着赤道的方向突刺了过去,沙丁鱼群寄居在南向的洋流里,在海面之下不到一公尺的地方形成了一道无法逾越的厚障壁,一切在这个深度上逆向游动的生物都最终被鱼群所裹挟,或被撕成碎片,或与鱼群合力将其他逆行者撕成碎片。

洋流的西侧,是屈曲蜿蜒的海岸线,大陆从北向南逐渐内缩,由北向南,冰原渐次消散,植被葱葱茏茏。在靠近海岸的地方,有横亘无垠的平原,金色的麦田从最北边的山脚下,一直绵延到最南边的山坡上,平原上有两条大河在奔涌,一条九曲回环浊流飞浪,一条浩如沧海大湖串珠,两条大河都从大陆西缘的高地上奔流而下,拨开皑皑群山,一个泉眼里头,两条大河的根脉正汩汩涌动。

骤然间大陆激烈板荡,赤道下的海底有强光透过数千米深的海水射出,整颗星球的腰际浮现出一道光带,均匀而沉静地闪烁着。大陆开始向南漂移,西侧的山脉与东侧的平原在南移过程中缓缓拉长,直至大陆越过赤道,原本的冰原上生长出浓密的雨林,原本的大平原则凋敝成荒芜的沙漠与戈壁,外海的离岛纷纷撞上了大陆的海岸,在大陆的东缘积压出一道断断续续的台地。海面上不再深浅交错,混同为了一色的铁锈红,海定波平,尘埃落定。赤道下的强光仍在兀自闪烁,以同样的节奏反复闪烁了数十遍,才终于停息。

屏幕上的画面至此定格,屏幕前的环形大厅没有窗口,只有灯带模拟着日光的颜色,有八位绅士在此呈半圆形地端坐着。他们的瞳孔颜色并不相同,但无论是黑色的,棕色的,还是绿色的,此时都渐渐地蒙上了一层灰色。大厅中极度静谧而沉闷,没有鼻息,也没有闪烁。直至穹顶向八方敞开,绅士们眼中的灰色才褪去,从穹顶中露出的天空上,有微弱的闪烁被捕捉到,频率节奏,与那赤道光带的闪烁无二,这是一段明码,译码的结果显示在了大屏上:“灼灼红日,传世匠心。”

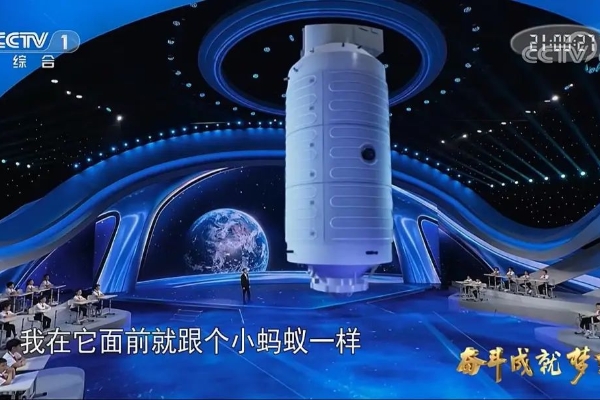

一个脸长而瘦的男人走到屏前,他的下颌线异常的锋利,眼睛却相当圆润,两颗瞳仁都在眼球的正中央,不偏不倚:“阎摩六,是我司在本纪元以最高标准开发的旗舰项目,除了十二须臾前向各位大先生演示的大陆订制功能,非常值得一提的是,这是我司第一次对红巨星的行星进行开发,整颗行星的大气层外都有一层膜材料包裹,在充分保障居住体验性的同时,还首次实现了对天空颜色和气候的调节功能。此外,我司还提供地产迁移服务,在阎摩六被吞没前,会帮助各位业主将其迁移至新的红巨星的行星轨道,确保各位业主在远期的财产安全和居住体验。”

“我们受托对阎摩六的价值进行了评估,我们认为,随着红巨星的继续膨胀,阎摩六的价值将持续走高。因而,自下一个纪元起,我们还可以为阎摩六的业主提供质押信托服务。需要特别向各位大先生说明的是,不但是阎摩六的产权,我们认为,如果业主有意愿的话,阎摩六被红巨星吞没过程中产生的所有影像资料的版权,同样可以作为信托产品的底层资产。换句话说,嘿嘿嘿,各位大先生如果有意的话,完全可以一羊两吃,三吃,多吃。”一个胖子悄然地走到了长脸男人的身旁,他的眼神飘忽不定,两只手交替着在胸前上下捣腾,每捣腾一下,他的胸前便出现一层薄雾,层层薄雾将一颗悬浮着的阎摩六模型渐渐吞没,最终只剩下一团隐隐散发出红光的厚重的云。

绅士们的顾问们走上前来,在各自的主家身旁附耳低语着,须臾之后,一场荷兰式的拍卖即在这大厅中展开。

“5%,各位大先生,我们以5%作为起拍价。”

整个大厅是静谧的,无人愿意为了这颗新奇玩意付出如此高昂的价格。

“那么,4%。”大厅中稍稍荡漾出笑声来,几位大先生相互点头致意着,下颌低下的幅度都保持在彼此的距离上恰巧可见的程度。

“那么,3%。”至此仍无人出价,大先生们的眼光一齐望向台上的拍卖师,如狡黠的群狼,以戏谑的目光凌虐着落入围捕的野牛。拍卖师将脸转向那长脸的男人,男人微微点了点头,拍卖师便转过脸来,准备继续他的工作。此时,左侧第二位大先生的助手将手举了起来,在3%这个位置上,他们乐意成交。

大厅中的掌声克制地响了起来,不过分,不嘈杂。“他的3%,和我的1%差不多啊”在那恰好能盖过交谈声的绵密掌声中,我的大先生对我说。跟在大先生一步距离之后,我走出了大厅,今日天色晴明,透亮干净,只需从太阳四周量出去一掌宽的距离,就已经可以见到漫天闪烁的繁星。北面、西面、南面的地平线上,各有一根厚重的阴影矗立在天地之间,远远高过目之所及的一切山峰,它们兀自挺立着,直奔太阳而去。那是天柱,从欧亚大陆到南美雨林,这大地上一共有天柱八根,就是它们撑着苍天,护着万民。

三

我就是从天柱里来的,但我应该再也回不去了。

如果说,我从来没有见识过天柱外头的世界,或许还会有那么一丁点渺茫的可能性,我会在我老去的时候,坦然地面对着东方的太阳,就像天柱中每天无数老去的人一样,张开双手拥抱我的宿命和死亡。我的一生都会坚信,天柱外头的世界无比恐怖,大地上时刻流窜着能要人性命的电流,天上闪烁的星星会不时地坠落,砸到那些不幸的,没有天柱庇护的可怜人头上。在我的心脏停止跳动之前,我的眼前应该会飞速地回放我那一百二十年漫长而又充实的一生。我一定会想起来那套只有三个卧室,一个阳台的小公寓,我出生在那。

那阳台是朝西的,每天只有五个小时能看到太阳,非常非常偶尔的时候,我能看到楼上和楼下的邻居。第一次同时看到他们的时候可真是吓着我了,简直是长得一模一样啊。直到那次,楼下闹了饥荒,楼上的邻居垂了装着吃食的吊篮下去的时候,我才终于知道,他们是亲兄弟啊。那时候小,还时候总是觉得奇怪,既然是住得这么近的亲兄弟,怎么从来没见过他们互相打个招呼呢?

我的小学也不远,就在三条走廊之外,我还记得我的语文老师兼第一位班主任是个从底下两层的地方搬上来的年轻女人。只要校长不在,她没有一天,是没有一天,不在告诉她的女学生们,一定要让各自的老爹努力赚钱,在闺女二十岁之前务必争取搬到一套有大阳台的公寓里去。每个月色好的夜晚,女学生们都务必要精致地打扮了,到阳台上去待上一夜,一夜里头时刻不能松懈,要一直保持着最好的仪态和姿容,这比念书有用,有用得多。至于男学生,她勒令我们要好好地念书,往死里念那种,不要没事情干跑到阳台上去七望八望的,望不出花来。

这书,我的确是往死里念了,念出来之后,第一份工好巧不巧还就在那间小学的隔壁做实习律师。不出意外的话,做上二十年,我就能往上搬一层,再做上四十年,我又能往上搬一层。一代人就能往上搬两层,做其他的行当还真没有这么快的。所以啊,我入职第一天就带着花去看望那位女老师,可惜她却已经不在那了。于是我只好把那束花带回了办公室,就因为带了那一束花进来,我被我的老板一顿好骂。他以前可是住在上头十层的地方,也不知道是遭了什么变故,才搬了下来。我在他手底下干了得有十年吧,却一次都没见他笑过。

天柱到底有多高?

我爸爸跟我说,上头应该还有个七八十层,等爬到了顶上,人可以羽化登仙。他的爸爸就是这么跟他说的,他算了算,觉得七八十层也不算是太多,所以他从小要强,终于比起他的爸爸,往上挪了一层。我并不相信什么羽化登仙,但我可以推想到,人能俯视一切同类的时候,势必会产生一种对自我的全新认知。我也算了算,要是我的后代每一代都能像我一样要强,那再过上四五十代人,至多五六十代人,我们怎么说也要爬到顶层了。每每想到这里,我的胸口里都有一团火在熊熊地烧,身上都能生出用不完的精气。

直到那一天,我那瘟老板买了醉,发了疯,掀了我的桌子。他那嘴里不停地叨叨着,说什么“上头少说还有一千层,都不用太高,只是到了他原来住的那层,就已经是两三代人都不见得能爬上去一层,倒是两三个想往上走的年轻人里就至少得有一个得掉下来,像他这样只往下掉个十层算是好的,有多少人就直接掉到天柱底下去了,掉到地基里头去了。”天柱往下有多少层,我也不知道,从阳台望下去,常年都有云遮着,根本看不到地面。长了脑子的都明白,只要掉下去了,没有腾云驾雾的本事和那朵能让你腾起来的云,多少辈子也不可能再上来。我努力地让自己的脸上保持着一贯的神色,但胸口里的那团火就是冷了,身上也开始觉得倦怠。人一倦怠下来,就一天比一天懒,以前一个礼拜能弄完的事,现在一个月不见得弄得完一半。

可就是懒成这样啊,我却也看不到会掉下去的可能性。大学毕业十年聚会的时候,我们都发现了,那些真掉下去了再也来不了的,都是铆足了劲往上跳了一下,却什么都没抓住的;而那些从来跳都不跳的,倒是个个都安全,个个都安逸,说到底,一辈子不挪不动,稳稳当当的才是大多数,也是最好的生存哲学。

就差那么一丁点,真的就差那么一丁点,我心里的那点火就彻底让我自己熄灭了。如若没有大先生,我真的就会永永远远地待在那,或者说,心安理得地烂在那。

四

那时候有人要带我出去,临出去的那一刻,他告诉我,哪怕出去了,我也可以选择回去,随时都能选择回去,我一定要记得,我有这个权利。

他是大先生的人,这辈子大先生和我说的第一句话是:对于变化,要保持警惕;对于传统,要保持敬畏,守正持中,过犹不及。

和大先生混熟了之后,我还真的问过大先生,为什么会选上我呢?我绝对不是那天柱里十好几亿年轻人里最有天资的那一批,智力、精力、体力,往好了说也就都只能算个中人之姿;往差了说,都不用和别人比,我连二十岁的自己都比不上。

大先生告诉我,太笨的吧,坑人;太聪明的吧,傲人。这人啊,天生后补,是老天爷赏饭吃也好,后天历练打磨也好,等长成了,的确是会有个上限,会有个下限,但说到底,还是在当中的最好使。至于在这些当中的人里头为什么挑中我了,那就纯粹是个巧合,符合条件的人那么多,一阵风吹过去,我的简历正好就留到了最上头,选谁不是选,不好使大不了换嘛。我挺好使的,他使得顺手了,当然也就懒得换了,使得越久,越懒得换,这不就一下使了这七千多年,使到了现在。哦,七千多年那是天柱里头的算法,在天柱外头,这段时间叫做七千须臾。但干得时间再长,也别翘尾巴,想想我前边那位是怎么滚蛋的,那小子可是使了一万两千多须臾呢,都快一个纪元了,不好使照样得滚蛋。

比我笨的且不论,可那些比我聪明的,也得不到这样的机会,那不就浪费了吗?那可是十好几亿人啊,莫说前一亿位,就是从那一万多个人尖子里的人尖子里头,也挑不出一个不傲的?我刚来服务大先生的时候,这个问题还是想不通的,从小到大,那些人尖子可都是传说里的人物,怎么到了大先生这,就这么看不上呢?

大先生说,那些人尖子能出类拔萃,当然好,他们好了,这整体的水平也就跟着往上走了,那中间的人也就比以前好了。亲随嘛,够使就行了,没必要为了找个随从那么劳心费力。他是使人的,不是让人使的,这才是核心的核心,关键的关键。至于浪费不浪费的,他要我牢牢地记住,有一些浪费,那是必要的,是必须要浪费的,不浪费还是不行的。你站在柱子里,看到的界限,和站在柱子外,看到的界限,绝对不应该是一样的。

大先生是个好主家,也是个好老师。跟着大先生,我能一通百通。

就比方说,可控核聚变是实现了,能源也的确是无限了,但能源就该不要钱吗?当然不能。能源不要钱了,那修建电站的贷款是不是就相当于清零了?建立在能源体系上的货币体系是不是也就崩溃了?多少伟人多少代才建立起来的这个产业分工和国际秩序啊,难道就此作废了?当然不能。所以,这能源不但要收钱,还要收得比以前更贵,还得贵得恰到好处,该稳固的才能更加稳固。电用不完了,反应堆也要继续修,钱也要继续收,至于说反应堆不能停堆,多出来的电大不了用来发光,用来电鱼,用来把天柱以外的大地变成不能踏足的禁区。

再比方说,海弗里克极限是突破了,那难道要人人都去永生吗?当然不能,每个人的时间都用不完了,所有人想干什么就干什么了,那人还能老实吗?更麻烦的是,钱能往下传,权能往下传,顺着血管往下传,唯独这经验、知识、心思,人死了,就没了,清零了。下一代就得从头开始一点点积累,积累的差不多了,新一代人也就差不多该死了。可要是人人都不死,那这事可就要起个大变化了,真要是冒出一两个天才来,搞不好就真的能和大先生们掰掰手腕。可别忘了,这些关口当初可是大先生们出钱出力给攻克的,难道让人家自己给自己挖坟?真要开了这个口子,谁还愿意下力去推动科学的进步,人类的繁盛?

至于说殖民了银河,是啊,殖民了啊。但当然也不能真的去搞什么一家分一颗行星,想要多少生存空间就给多少生存空间。不但不能这么搞,还得立刻想到,外头的空间越大,人的心就会越野,心野了,可是顶坏顶坏的事。这个时候,就应当把人都集中起来,让他们忘掉外头的世界,用逼仄的空间和踮踮脚还能够得着的欲望去鞭策他们,让他们务必保持住奋发的精神状态,把所有的精力都投放在一些确定的,可控的目标上。这样的目标一层一层,一点一点,无限细分,无限堆叠,终于就可以高耸入云,可以无穷无尽,直到高到天上去,把天撑起来。这个时候你再站在大先生的角度看过去,会发现这层层叠叠里头,能看到无数好用的人,堪用的人,能用的人。

当然,我永远不会成为大先生,我们这样的人永远不会成为大先生。

我们必须得学会像大先生那样思考,这是一个助手和亲随的本分。但学会这样思考纯粹是为了服务大先生,而绝对不应该是为了取代大先生。大先生说过的,对于变化,要保持警惕;对于传统,要保持敬畏。这是一根红线,真正的红线从来不划在最靠近边边沿沿的地方,真要到了那个地步,已经是积重难返了。红线会在靠近中间,靠近大多数的地方,这是多少代前人的血划出来的红线,在我们这个位置上,务必要时时警醒,日日自查。

五

这是温暖的日子,我的身体蜷缩着,周身的血脉里都流动着惬意舒适。像躺在棉絮里头,耳边还有絮絮的、柔和的低语和哼唱,一双纤细而暖和手包裹着我的身体,轻轻拍打着我的后背。我知道我在睡梦中,我也知道已经到了我该清醒过来的时刻,但这安逸与温柔却渐渐地将我拉进沉沉的睡意,有阳光透过眼睑洒在视网膜上,满目都是融融的颜色。

有风铃的声音从远处来,在视线的尽头有一个小小的黑点,黑点里藏着一座山,竹林从山根底下,沿着山泉的足迹向上蔓延,在竹林的尽头,有一座小小的神社,飞檐上的风铃正在摆荡,风铃声透过竹海,如晓月的余晖透过八角风窗。

铃声越来越近,倏忽间凄厉刺耳,一双手牵拽着我,从神社拽到山下,从山下拽到眼前,后背撞上了坚硬的墙,魂魄撞上了枕骨的突,眼皮就那么猛地弹了开来。我正仰卧在地板上,背后的大地在微微晃动着,床头的警铃仍在响,那是大先生在唤我。

“到楼顶来。”

推开露台的大门,大先生正面南端坐在那,手中捧着一盏茶。顺着大先生的目光望去,整个世界正在摇晃,远处有雨,银色的,雨滴落在地上,激起的烟尘和蓝色的电火花飘在半空。

“看。”

大先生的一根手指指向上方。举目苍穹,晴空中闪烁着的浩瀚星河当中,正有星闪着光向我们坠落,燃烧着,破碎着,在半空中纷纷解体成为尘埃,在尘埃后留下的,是各色的航迹,如同永不会落下的雨丝,永不会停顿的笔触。这航迹越发密集,终于将整片天空都用线稿蒙上了一层薄薄的浮色。

地底下,藏在层层泥土与石壳下头的地底下,有隆隆的声音响了起来。那声音起先在向上攀爬,之后倒像是被一个从大地上膨胀起来的空泡顶着,随着空泡的膨胀,隆隆声直升到那浮色的后头,云层的上头,变得愈发渺远而失真。直至一声清脆的爆破声,那空泡被胀破了,附在上头的隆隆声急速的收缩和下坠着,它收缩的越来越快,以至于声响变得锐利刺耳,让人感到喉头发紧,一阵一阵的犯恶心。

尖利的响声甫一缩回地底,大地的晃动就开始加剧。面前的天柱晃动得比大地更加剧烈,刚性的柱体在晃动中变得柔软,如同一根牵着正在着陆的热气球的丝带,在风中开始扭曲、堆叠、缠绕,缠绕到第二匝的时候,它终于断裂为三截。

最下头的那一截像是失去了牵引的铅锤,朝泥土里直直钻了下去,牵带着四周的泥土,在地表上直接拽出来了一个大坑,电流燃着蓝色的火,化作无数道溪流,向坑中奔流倾泻而下。中间那一截则在半空中横躺下来,从当中甩出的片片碎屑比横着的天柱落得更快。而最上头的一截,则仍然保持着垂直的姿态,加速的坠落很快结束,那最上头一截天柱正在我们的视线中匀速下降着,它的运动是如此的均匀而平稳,以遥远的天地为背景,会让人产生它在漂浮的错觉。

遮蔽了远方群峰的烟尘激荡而起,在那烟尘上头,我终于亲眼见到了天柱的顶层,那是一架向天柱外伸出的天梯。它以锋利的角度向外斜逸着,但并不通向任何地方,从天梯的最后一节向外迈出去,会且只会踏入那空无一物的半空。这不算是个失心疯的设计,你想啊,习惯了往上走的人,只要给他个往上走的阶梯,他还是会走,他顾不上琢磨那阶梯会通向哪的。西面和北面有风来,转头望去,那里的天柱也在崩塌。

“可惜了,早知道啊,就该把阎摩六拍下来了。这下好了,成了100%了。”大先生苦笑着。

“也许还有幸存者呢,毕竟那么多人呢,总有幸存下来的。”我尝试宽慰大先生。

“那不济事的,已经在小数点后头八九位出去了,和没有,没什么两样了。”大先生将茶盏轻轻搁在了茶几上,盖碗倒扣在了茶水里。露台的门又被推开了,走进来的是我的同事,当年正是他带我出天柱。

“那么,说说吧,怎么回事?”大先生望向了那位风尘仆仆的同事。

“是建筑材料的寿命极限到了,原本,这些天柱的设计寿命只有两个纪元,虽然那批工程师在应力极限以下留了充分的冗余,但您知道的,当时只说是一个过渡来着,毕竟只是为了适应新的技术形态之前的过渡社会形态,那批工程师们应该也是想着,两个纪元怎么也完成过渡了,他们就……”

“好了,那些该负工程责任的人早就化成灰了,没必要在这件事上纠缠了。”大先生摆摆手:“再说了,不过是倒了几根柱子,天塌不下来,讲话慌慌张张、没头没脑的。”他站了起来,示意我们靠近他。在一臂之遥的距离上,他伸出两手拍了拍我们的肩膀:“这些年,辛苦你们了。你们跟我的日子也不短了了,这里的土地,就送给你们了。”

六

“一。”

“二。”

“三、四。”

“五个、六个。”

“七个!”

“没了?”

“再等等,再等等。”

我们等待着,就坐在大先生惯常坐的地方。看到了,在北方沉沉的天幕中,仍有无数银色的碎片向下坠落着,我们看到一道亮光撕开了天幕,它逆着那银色的雨,冲向了璀璨而空旷的天河。

“八个,齐了。”

“齐了。”

“我说,以后,你想怎么过?”

“这回,条条框框可算是都没了。我跟你说,我想的是,住到山上去,就最高、最显眼的那座。说好了啊,以后那座山,就改姓陆了,我从小就想住那。我会把那道山脉都点亮了的,每天早上起来,你记得往西看,山脉会闪烁几下,那是我在跟你说,‘早上好’;等到了中午的时候,你也记得往西看,山脉又会闪烁几下,那就是我在跟你说,‘中午好’;等到了晚上……”

“除了这些废话,你还能说点别的吗?”

“等到了晚上,我就让整道山脉不停的闪,我晃得你个王八蛋睡不着觉。”

“你闪吧,天上也能看见,他们都能看见,他们看着呢。”