【科幻,给军事开个脑洞】刘慈欣小说中的科幻武器(二)

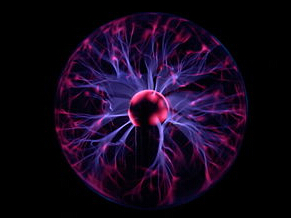

上次我们提到了大刘的《全频带阻塞干扰》和《三体2:黑暗森林》中的科幻武器,这次我们接着说说《球状闪电》中出现过的武器吧。球状闪电的武器化过程命途多舛,但书中对球状闪电原理的猜想、实验和衍伸的理论非常精彩。3、《球状闪电》(网络概念图)球闪是大刘一篇著名的长篇小 ...

上次我们提到了大刘的《全频带阻塞干扰》和《三体2:黑暗森林》中的科幻武器,这次我们接着说说《球状闪电》中出现过的武器吧。球状闪电的武器化过程命途多舛,但书中对球状闪电原理的猜想、实验和衍伸的理论非常精彩。

3、《球状闪电》 (网络概念图)

(网络概念图)球闪是大刘一篇著名的长篇小说,也一度被认为是最适合改编成电影的作品。这里不对球状闪电中的故事进行过多叙述,直接从文中对球状闪电的研究开始。

小说中将球状闪电描述为:宏电子。也就是我们肉眼能够观察到的电子,有了宏电子,就会有宏电子核,甚至宏世界……一个极其宏大又精彩的世界从球状闪电开始展开,却又只展开了一角,让人心驰神曳。

著名的“六分仪”丁仪博士在小说中担任了揭秘人的角色,下面是一段非常长的论述:

丁仪没有回答我的问话:“下面我就告诉大家球状闪电是什么。” 这一时刻,天空中刚刚出现的几颗稀星仿佛停止了闪动,对于我,则犹如聆听上帝的最后审判。 “它不过是一个电子。” 我们面面相觑,然后各自进行了一会艰难的思索,最后,又都将目光无助地集中到丁仪身上。由于答案太力气,使我们连进一步提问的能力都没有了。 “一个足球那么大的电子。”丁仪补充说。 “电子……怎么会是那样的呢?”有人傻傻地问。 “那么你们认为电子应该是什么样的呢?一个不透明的致密小球?是的,这是大多数人头脑中电子、质子和中子的形象。在这里,我首先要告诉大家现代物理学所描述的宇宙图象:宇宙是几何的而不是物理的。” “您不能说得稍微形象一些吗?” “换句话说,宇宙中除了空间之外什么都没有。” 大家又静下来各自进行着力所不能及的思考,刘上尉首先发话,他晃晃手中的半根羊骨头说:“怎么会什么都没有呢?怎么会都是空间呢?比如说这烤全羊就是实实在在的,难道说我刚才吃下去的都是空间?” “是的,您吃下去的都是空间,您自己也是空间,因为羊肉和您是由质子中子和电子组成的,而这些粒子,都是在微观尺度上弯曲的空间。”他挪开一些盘子,在桌布上比画着,“假如空间是这块布,原子粒子就是布上微小的皱折。” “您这么说我有些明白了。”刘上尉若有所思地说。 “不过,这与我们传统的宇宙图象真有很大差别。”林云说。 “但这是最接近真实的图象。”丁仪说。 “这就是说,电子像一个空泡?” “一个自封闭的弯曲空间。”丁仪郑重点点头。 “可是,电子……怎么可能这么大?” “在宇宙大爆炸后极短的时间内,整个空间都是平滑的,后来,随着能量级别的降低,空间出现了皱折,这就诞生了各种基本粒子。一直让我们迷惑的是,这些皱折为什么都是微观尺度?难道没有宏观尺度的皱折吗?或者说没有宏观尺度的基本粒子吗?现在我们知道有的。” 我这时第一个感觉是可以呼吸了,我的思想已被窒息了十几年,这期间,我像是潜行在浑浊的水中,到处是一片迷蒙。现在突然浮出了水面,“我们之所以能看到空泡,是因为这一处弯曲的空间使经过它的光线弯曲,这形成了它可见的边缘。”丁仪继续解释道。 “那你为什么认为它是电子,而不是质子或中子呢?”许大校问。 “问得好,其实答案也很简单:空泡被闪电激发成球状闪电再恢复成空泡的过程,实际就是电子由低能级被激发成高能级,再跌回低能级的过程。在三种粒子中,只有电子能够被这样激发。” “也正因为它是电子,才能够沿着超导线传输,并在超导电池中像循环电流一样永不停息地运行。”林云恍然大悟地说。 “可很奇怪的,它的直径与那节电池差不多。” “对于宏电子来说,波粒二像性中波的形态占很大比重,所以它的大小的意义与我们常识中的完全不同。它还有很多令人难以置信的特性,我们以后会慢慢看到的,我相信这会改变大家对世界的看法。不过现在,我们要先给这些大电子取一个名字,它们是宏观尺度的电子,就叫宏电子吧。” “那么,像刚才说的,是否存在宏质子和宏中子呢?” “应该存在,不过由于它们不能被激发,我们很难发现它们。” “丁教授,你的梦实现了。”林云说,除了丁仪和我,别的人还不太明白她这话的意思。 “是啊是啊,真有西瓜这么大的基本粒子摆上物理学家的桌面了,下一步我们肯定要研究它们的内部结构,那也是由弯曲的空间构成的结构,虽然也很难,但我相信比研究微观粒子的结构不知要容易多少倍。” “那也存在宏原子了?三种基本粒子应该是能够组成原子的啊!” “是的,应该有宏原子。” “我们所捕获到的那个空泡,哦,那个宏电子,是自由电子呢,还是一个宏原子中的电子?如果是后者,那这个宏原子的原子核在哪里呢?” “呵呵,你问住我了。不过,原子中的空间很大,如果一个原子有一个剧场大厅那么大,原子核只是大厅中央的一个核桃大小,所以,如果这个宏电子真的属于一个宏原子,那它的原子核距离我们是相当远的。” “天啊,还有一个问题:如果存在宏原子,那一定有宏物质,也有宏世界了?” “我们已经在进行宏伟的哲学思考了。”丁仪向提问者微笑着说。在球状闪电的理论提出,军方掌握了捕获空泡的技术之后,将球状闪电运用作军事武器就自然而然地成为了研究课题。科学家们又做了一项球状闪电的试验,试图雷球与放置好的木块接触,很幸运地他们成功了一次,整个过程用每秒24幅的正常速度播放有22秒长,能量爆发时雷球距木块约有1.5米,这很幸运,使我们在画面中能同时看到雷球和木块。在头10秒钟,我们看到雷球的亮度急剧增大,再看看那个木块,我们本期望看到它发出火光,却吃惊地发现它正在失去色彩变得透明,最后,它变得只能隐约看出一个正方体的轮廓,当雷球的亮度达到最大值时,那个正方体轮廓也完全消失了。然后雷球的亮度开始减弱,这过程又有约5秒钟,在这5秒钟内,原来放木块的位置空无一物!接着,那个透明的正方体轮廓又在那个位置隐现,很快有了色彩变成实体,但呈灰白色,已是一块正方体的灰了。这时,雷球正好完全熄灭。

丁仪解释了这个堪称灵异的现象:

“你们刚刚目睹了物质的波粒二像性!”丁仪指着屏幕大声说,“在那短暂的瞬间,空泡和木块都呈现了波的性质,它们发生了共振,共振中两者合为一体,木块波接受了宏电子波释放的能量,然后它们各自又恢复了粒子性质,烧焦后的木块重新在原位会聚成实体。这就是那个让各位困惑的谜:雷球能量释放目标的选择性的解释,目标在被能量击中时呈一束波的状态,根本就不在原来那个位置上,这能量对它周围相邻的一切毫无影响了。”

“那为什么只有目标物体,比如这个木块呈现波的性质,而下面的那张白纸没有呢?”

“这是由一个物体的边界条件决定的,其机理很像图象处理软件从一张照片中自动抠出人像的功能。”

“还有一个谜也得到了解释:球状闪电的穿透性!”林云兴奋地说,“当宏电子呈现出波的性质时,它自然可以穿透物体,遇到与它尺寸相当的孔洞时还会发生衍射。”

“球状闪电呈现波性质时,就能覆盖一定的范围,所以雷球能量爆发时,能波及到与它有一定距离的物体!”许大校也恍然大悟地说。

至此,蒙在球状闪电上的迷雾逐渐散去,但这些对于球状闪电武器的研制并没有什么直接作用。此时,丁仪再次提出了关于球状闪电的理论:

丁仪一摆手说,“不要忘了,球状闪电是一个电子。”

“你是说,它呈现量子效应?”我问。

丁仪肯定地点点头:“确实如此!当观察者的时候,它们的状态塌缩为一个确定值,这个值与我们在宏观世界的经验相符,所以它们击中了目标;但没有观察者的情况下,它们呈量子状态,它的一切都是不确定的,其位置只能用概率来描述,在这种情况下,这一排球状闪电实际上是以一团电子云的形态存在的,这是一团概率云,击中目标的位置只占很小的概率。“

“您是说,雷球打不中目标是因为我们没看它?”中校难以置信地问。

“正是这样,是奇观吧?”、

这一段论述堪称唯心,却又充满了哲学的意味。

从这个推论开始,一个神秘,宏大的世界悄悄地掀开了一角:被球状闪电烧掉的那些东西,动物,甚至人,都只是处于量子态而已,在观测下探索到死亡态。

“(CPU与内存条)在与宏电子发生物质波共振后,每一块芯片也转化成了宏量子,它们处于不确定状态,也就是同时处于两种状态:被烧毁和未被烧毁。刚才,在电脑启动的时候,它们处于后一种状态,在那个时候,CPU和内存条完好无损地插在主板上的插槽中,而我的观察使它们的量子态又坍缩到被烧毁的状态了。其实,从本质上说,球状闪电的能量释放,就是它与摸表的两团概率云的重叠或部分重叠。”

“那么,在没有观察者的时候,那些芯片何时处于完好状态的呢?”

“这不确定,只是一个概率时间,你可以认为,这台电脑笼罩在那些芯片的概率云之中。

“那些被烧掉的试验动物,它们也处于量子态吗?“我紧张地问,预感到自己正在接近一个令人难以置信的真相。

丁仪点点头。

我实在没勇气问出下一个问题,丁仪平静地看着我,显然早已知道我在想什么。

“是的,还有人,所有死于球状闪电的人,都处于量子态,严格地说他们并没有真正死去,他们都是薛定谔的猫,在不确定中同时处于生和死两种状态。”丁仪站起身来踱到窗前,看着外面浓重的夜色,“对于他们,生存还是死亡,确实是个问题。”

“我们能见到他们吗?”

丁仪对着窗挥了一下手,像是要坚决赶走我脑子中的这个念头:“不可能,我们永远不可能见到他们,因为他们的坍缩态是死亡,他们只能在量子态中的某个概率上以生存状态存在,当我们作为观察者出现时,他们立刻坍缩到毁灭态,坍缩到他们的骨灰盒或坟墓中。”

“你是说,他们活在另一个平行世界?”

“不不,你理解有误,他们就活在我们的世界,他们的概率云可能覆盖着相当大的范围,也许,他们现在就站在这个房间中,站在你背后。”

球状闪电武器最终登上舞台是在核电厂事变与珠峰号航母战斗中,然而后者遭遇的致命失败使整个球状闪电武器相关的计划搁浅。随后发生的就又是一个非常长的故事了,这里也只是将有关技术猜想的部分拎出来而已。要更全面地了解这个故事,最好的方法自然还是去仔细读读大刘的原文。