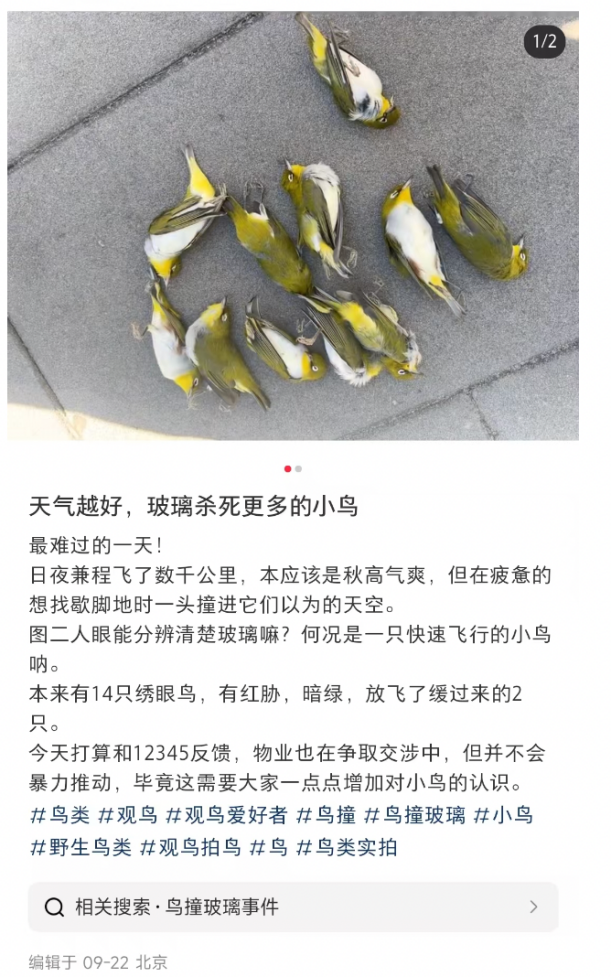

天气越好,玻璃杀死越多的小鸟

2025年9月18号,北京两栋大楼前的地面上,横七竖八地躺着一些小小的身影:红胁绣眼鸟14只

2025年9月18号,北京两栋大楼前的地面上,横七竖八地躺着一些小小的身影:红胁绣眼鸟14只、黄眉柳莺3只、巨嘴柳莺1只、褐柳莺1只。

红胁绣眼鸟集体鸟撞,死亡12只

它们集体撞上了大楼的玻璃幕墙,其中有两只绣眼鸟伤情较轻活过来了,剩余全部死亡。几天后,在发生撞击的鸟中又发现了一只红喉歌鸲。

而红胁绣眼鸟和红喉歌鸲都是国家二级保护动物。

国家二级保护动物红喉歌鸲 摄影:魏诗瀚

在对两栋大楼不到一个月的调查里,我就记录到四十多只鸟撞导致死亡的鸟,如果把视野放大到全国,面对无数玻璃幕墙和高楼,数字将会十分惊人——这绝非夸张。

更令人担忧的是,如果这些玻璃大楼不做防鸟撞措施的话,那么未来每年都将发生如此惨烈的撞击。水泥与玻璃构成的城市角落,已经成了一处处无声的屠鸟场……

什么是鸟撞?

在鸟撞调查的过程中,我常常遇到一些让人印象深刻的对话。

另一个场景,当我发现鸟撞时,周围的群众围观。

这是我在鸟撞调查过程中的一些对话,可见很多普通大众还是不了解鸟撞。这也说明我们科普的路还很长,只有让更多人真正了解鸟撞,后期的防鸟撞工作才会得到支持和落实。

鸟撞指的是小鸟撞到玻璃导致受伤甚至死亡的现象。关于小鸟为什么会撞玻璃,目前各种说法不一,主流的假说包括:

1

玻璃是透明的,鸟眼无法区分玻璃和空气

2

玻璃窗反射出树木、天空等景观,鸟类无法区别其与真实生境

3

夜间光污染干扰迁徙中的鸟类定位、吸引鸟类向建筑物飞去,有点类似飞蛾扑火。

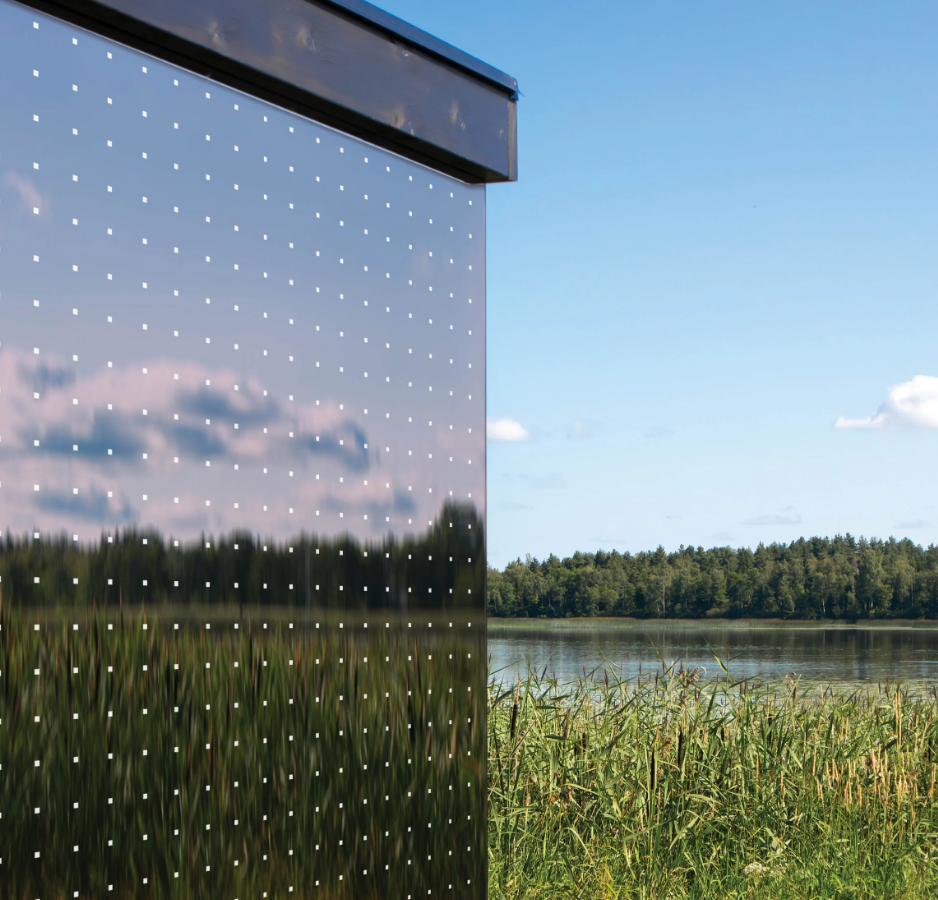

玻璃中的世界也很“真实”

鸟撞常见吗?

对大多数人来说,遇见鸟撞似乎是很偶然的事情。我也曾以为鸟撞是零星事件,防鸟撞似乎是在小题大做?其实真相远比我们想象的可怕。

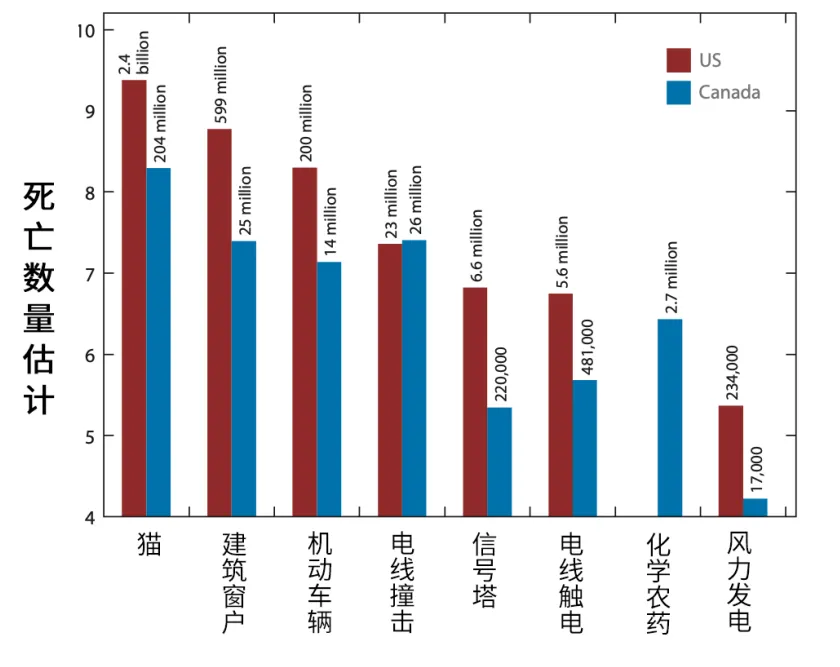

目前国内关于鸟撞的科研数据还很有限,但我们可以参考国外的研究。据科学家估计,在加拿大,每年因鸟撞而死亡的鸟类个体数量多达1600万~4200万只。而在美国,这一数字可能达到了惊人的3.65亿~9.88亿只(2014年)。这也让鸟撞成为了北美地区造成鸟类死亡的第二大人为原因,仅次于流浪猫和家猫的捕食。而在2024年的研究中,这个估测数据变成了每年鸟撞超过10亿只。

北美地区造成鸟类死亡的人为原因排名 图源:Loss et al., 2015

结合国外数据和我国的实际情况,我们可以合理推测,国内鸟撞数量同样触目惊心。毕竟,我国境内有着世界上三大重要的候鸟迁飞区交汇,迁徙鸟类的流量极大。

最近是北京的秋季迁徙季,几乎每天都有鸟撞发生。如开头所述,我调查了两栋单位附近的玻璃大楼,每天平均就有两三只鸟撞击。9月18号那日尤其惨烈,发生了鸟撞19只,其中有两只绣眼鸟伤情较轻活过来了,剩余全部死亡。但即使侥幸生还,严重受伤后鸟儿生存能力的降低,让本就艰难的迁徙雪上加霜,后续结果难以预测。

倒下的普通翠鸟(上)和红尾伯劳 上图源:Dominicus Johannes Bergsma

影响鸟撞发生的因素是什么?

鸟撞的发生并不是随机事件,而是由鸟类自身特性、迁徙季节、建筑特征以及环境条件等多方面共同作用的结果。

鸟类本身的特性

不同鸟种对玻璃的感知和飞行习惯差异很大。小鸟的体型、视觉差异、群居程度、飞行方式等都会影响撞击风险。

一些像鸦科这样智商较高的类群,发生鸟撞的概率较低。而像斑鸠或者麻雀这种就比较容易鸟撞。

珠颈斑鸠(咕咕咕,红隼最好吃的朋友)

一些鸟类高度依赖光线来导航,或者习惯在靠近地面的区域活动,这让它们更容易误撞玻璃。

群居鸟类在飞行时对周围环境的注意力降低,更容易跟随带头的个体“盲飞”,一旦领头鸟撞上,整个群体可能会发生连环撞击。

总体而言,莺类、鸫类、麻雀类、蜂鸟类等在鸟撞受害者名单中频频出现。

北短翅蝗莺

季节与迁徙

春秋的迁徙季是鸟撞的高发期,虽然留鸟也会撞玻璃,但大部分受害鸟都是迁徙过境的鸟。一来它们不像留鸟一样对周围环境比较熟悉,二来经过长途迁徙,鸟儿已经疲惫不堪,判断能力减弱,更容易发生鸟撞。尤其在秋季,群体中有大量初次迁徙的幼鸟,更容易迷失和误判。

目前我在北京秋季鸟撞的调查中发现鸟撞的种类不少,比如蚁鴷、棕腹啄木鸟、绣眼鸟、各种柳莺(黄腰柳莺、黄眉柳莺、巨嘴柳莺、褐柳莺),它们都是迁徙的鸟类。其中柳莺、绣眼鸟更是重灾区。

两种柳莺

建筑特征

建筑的设计与周边环境直接决定了鸟撞的几率:建筑外墙玻璃覆盖率越高,鸟撞发生数量也就越多。尤其是高反射率玻璃,会映射出天空和树木的“假象”,让鸟以为前方就是一片安全的树林。

建筑周边的绿植越高越密,鸟类被“镜中绿植”欺骗的概率也随之增加。

建筑的布局、朝向和在城市中的位置同样关键:有些城市地形会影响鸟群活动,当建筑正好坐落在这些“鸟类通道”上时,危险也随之放大。

环境条件

天气与能见度也会显著影响鸟撞风险:能见度降低的情况(如雾、雨或雪)可能会使鸟类迷失方向,尤其是那些在夜间迁徙并依赖视觉线索的鸟类。湿度、气温等因素也会影响鸟类的飞行高度,间接改变它们与建筑物相遇的几率。

既然鸟撞如此频繁,那么为什么我们平时很少在生活中看到呢?根据我个人的调查经验,可能有以下原因:

时间错峰

雀鸟的迁徙主要是在夜间,而鸟类活跃的高峰期往往是在一大早,也就是说,鸟撞的高发时段——深夜或者清晨,恰好避开了大多数上班族的出行时间。

有保洁清理

清晨六七点左右,保洁人员就会开始工作,撞击后留下的鸟尸很快就会被默默清理掉了,所以普通市民很难发现。

天敌处理

鸟儿撞死后,也可能被流浪猫或其他动物吃掉。我们在调查的时候就经常发现一地鸟毛,不见尸体,这也说明,我们平时看到的鸟撞现象,可能只是冰山一角。

疑似鸟撞后被捕食柳莺的羽毛

鸟撞后被捕食留下的羽毛,身份不明

鸟撞如何预防?

玻璃是近现代人类的重要发明,它的出现极大的改变了人类的生活与居住体验,但是野生动物尤其是鸟类显然还未跟上我们的脚步,未能适应这极具迷惑性的人造产物。(其实就算人类自己有时也分不清不是么?)

既然鸟撞已经成为一个严重的生态问题,那有哪些方式可以预防呢?要真正减少鸟撞,核心原则很简单:让鸟能“看见”玻璃。

其实最理想的做法,是在建筑设计之初就考虑到鸟类安全。但遗憾的是,目前绝大部分建筑设计并未将鸟撞纳入考量,如今我们的生活中已经充斥着太多存在鸟撞风险的玻璃建筑。当然我们还有补救方式,比如:

贴贴纸

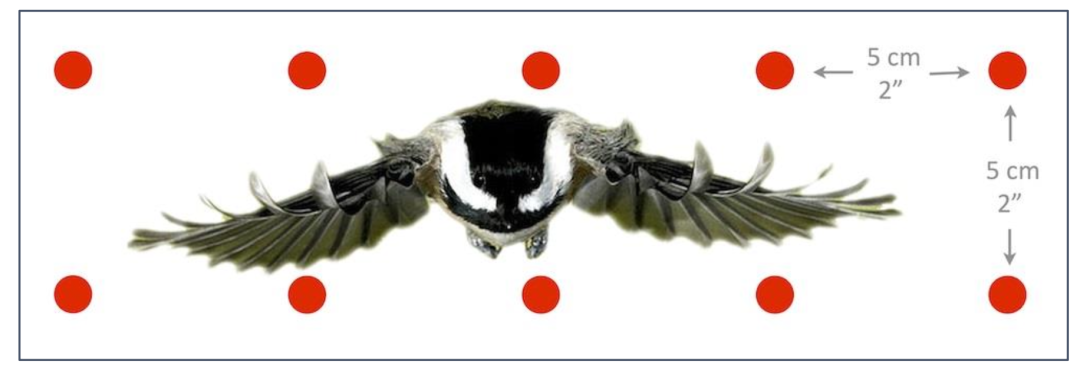

在玻璃外侧形成连续且密集的视觉标记,让飞行中的鸟在接近前就识别到障碍并转向(贴在玻璃内侧因不能消除外面反光,通常效果不佳)。美国鸟类保护协会的科学家们对不同类型的玻璃和花纹进行了检验,结果发现,只要给玻璃加上间距5x5厘米、直径1厘米的圆点矩阵,或是间距10厘米的垂直线,就能有效防止鸟撞。

5 x 5矩阵贴纸原则 图源:加拿大渥太华 《鸟类安全设计指南》

常用的点状鸟撞贴纸 图源:cms.hkbws.org.hk

国家动物博物馆的防鸟撞贴纸 摄影:未末

让玻璃反射紫外线

人的眼睛看不见紫外线,但部分鸟类的眼睛可以,因此我们可以在玻璃上涂反射紫外线的涂料或者UV膜来预防鸟撞,此种方式对大楼外观的改变较小。但并非所有鸟类都具备这一能力,不同物种对紫外线的感知差异较大,因此紫外处理的防护并不普适。出于这一不确定性,许多专家不再将其作为单一或首选方案。

减少灯光

晚上关掉不必要的灯光、拉上窗帘。

鸟撞了,普通人能做什么?

在我国,社会对“鸟撞“事件的关注和了解还远远不够,关于防鸟撞的行动也才起步不久。但其实当我们发现鸟撞时,能做的还真不少。

让更多的人了解鸟撞

可以把你看到的鸟撞事件发布或把相关的文章、帖子分享至社交平台,只有当更多的人关注到鸟撞事件,才能引起街道政府、大楼物业、管理部门的重视,能更好的推进后续进展。

社交媒体传播,科普 图源:小房子

上传鸟撞数据

鸟撞的科学研究,很依赖公民调查。大家可以报名参加一些防鸟撞项目(比如可微信搜索小程序“野朋友”,参加“2025年秋季全国鸟撞调查”)。如果是偶遇鸟撞,也可以在“防鸟撞网络”(可搜索公众号)提交随机鸟撞记录。注意在调查时注意自身安全,千万不要直接用手接触鸟儿,保持防疫意识。

蚁鴷 错误示范,用手直接接触了

未死亡小鸟救助

如果发现鸟撞受伤的个体,第一时间拨打野生动物救助的电话,让专业人士介入。如果短时间内无法联系救助人员,可以先帮它找一个安静、安全的角落,我们要做的是尽量避免惊吓小鸟,避免二次伤害,避免其被流浪猫捕食,待其自行恢复后放飞,一般几个小时即可。

被撞晕了的黄眉柳莺,让其自己在密集的灌木下恢复

被撞晕了的红喉姬鹟

贴贴纸

如果是自家的玻璃有鸟撞风险,可以直接贴上防鸟撞贴纸,如果是公共建筑,可以主动和物业、街道政府、环保组织沟通。

改变并非没有可能——下面是我们发现红胁绣眼鸟频繁撞击的玻璃大楼,经过多轮沟通,街道和物业已开始准备贴贴纸。

但是在这种玻璃高楼贴贴纸的人工成本巨大,所以贴贴纸也没有以为的那么简单。

清晨的街角、办公楼下、商场外的玻璃幕墙……也许当你走过的时候,脚边正躺着一只倒下的小鸟,它本来应该正在迁徙路上,去繁殖去过冬去寻找足够的口粮。

在这场撞击中,没有谁是“加害者”。人类在发明并广泛使用玻璃时,并未预料到,它会在日后成为鸟类难以逃脱的陷阱,带来如此沉重的灾难。每一声“咚”的背后,都是生命和现代文明的直接冲突。

玻璃带给了人类光亮与美感,却成了鸟类的“隐形陷阱”。如果建筑是人类智慧的象征,那么让它们更“鸟类友好”,也该成为我们新的责任……