采到一块神秘的化石,7年后才知道是什么

在众多寄生虫中,寄生蠕虫(helminths)是一类重要而特殊的群体。

2018年,中国科学院南京地质古生物研究所的科学家在中国内蒙古与辽宁交界的山区找到了一块化石标本,却完全不知道这是什么,甚至连这块标本属于什么门类都无法确定。研究任务繁重的科学家没有时间对这块标本进行细究,这块标本一直静静躺在南京地质古生物研究所的标本库里。

近期,这块化石的神秘面纱终于被揭开,它是来自侏罗纪的一种寄生虫——棘头虫。为什么它的身份如此难以确定?与恐龙同一时代的它,又有怎样的故事?

图1 道虎沟中的神秘标本

寄生虫演化史里,中生代最神秘

寄生虫是一类常见且危害性极大的生物,它们以宿主为生,通过吸取营养或控制宿主行为等方式生存和繁衍。我们身边常见的寄生虫包括蛔虫、钩虫、跳蚤、虱子以及疟原虫等,它们可寄生于人体或动物体内外,引发多种疾病,严重危害人类和动物健康。然而,寄生虫的种类极为多样,分布广泛,生活史复杂,涉及原生动物、扁形动物、线形动物、节肢动物等多个门类。从寄生方式来看,它们可以寄生在宿主体表、体腔甚至细胞内部,展现出惊人的适应能力和进化策略。

在众多寄生虫中,寄生蠕虫(helminths)是一类重要而特殊的群体。它们主要包括扁形动物门的吸虫和绦虫、线形动物门的蛔虫和钩虫,以及棘头动物门的棘头虫等。这些蠕虫多数寄生于宿主的消化道、血管或组织中,部分种类甚至能引起致命性疾病,如血吸虫病和旋毛虫病等。寄生蠕虫在人类医学和兽医学中意义重大,但我们对它们的多样性、系统发育以及与宿主之间复杂的相互关系仍知之甚少。尤其是在古生态和演化历史方面的研究相对薄弱,许多关键问题仍有待深入探索。

图2 寄生在人体内的钩虫

(图片来源:Wikipedia)

追溯这些问题的历史线索,中生代寄生蠕虫无疑是一个重要的拼图——它们身处动物演化剧烈变革的关键时期,理应在揭示寄生演化过程与生态适应机制中扮演重要角色。然而,我们对中生代寄生蠕虫的了解极为有限,主要有以下几个原因:

首先,尽管这类化石在数量上并不稀少,但由于其地质年代相较于寒武纪、奥陶纪等更古老的时期“太年轻”,常被认为难以揭示动物门类起源等深层次的演化奥秘,因此长期被学界忽视,几乎成了化石圈里的“边缘人”。其次,这些蠕虫化石往往体型微小,像芝麻粒一样难以观察,且保存状况不佳。再者,它们形态单调、特征模糊,常常“长得一个样”,仿佛“复制粘贴”出来的,使得分类鉴定变成一场靠运气和经验的“拆盲盒”,难度极高。正因如此,中生代寄生蠕虫化石在古生物学研究中长期处于边缘地位,成为真正的“冷门中的冷门”。直到今天,相关研究仍然屈指可数,只能用“零星”来形容。

先前,来自中国科学院南京地质古生物研究所的科学家们在一亿年前的白垩纪缅甸克钦琥珀中发现了线虫[1]和绦虫[2]的化石。由此,给我们打开了一扇观察白垩纪寄生虫的窗口(慎入!点此了解一亿年前恐怖又恶心的寄生虫们)。近期,同一个研究团队又在更古老的侏罗纪发现了另一类寄生虫——棘头虫的化石,首次通过化石证据揭示了棘头动物门的起源,相关成果已于近期发表[3]。

棘头虫是一类海洋和陆地生态系统中常见的体内寄生蠕虫,能够感染人、猪、犬、猫、鱼等各类动物,是一类重要的医学寄生虫。其最典型的特征是其蠕虫状的外形和可外翻的吻突,吻突上有成排的倒钩,用于附着在宿主的消化道内,因此得名“棘头”虫。《科学》曾在1969年报道了棘头虫感染史前人类的案例。长期以来,棘头虫一直被认为是一个独立的门,即棘头动物门。但是,由于棘头虫的身体构型高度特化,没有口、肛门和消化道,其系统分类位置一直存在很大争议。作为一种体内寄生虫,棘头虫化石很难保存,此前唯一的化石记录是来自晚白垩世鳄形动物粪便中的4枚疑似棘头虫卵。因此,在三十几个动物门类中,棘头虫是极少数人们对其起源知之甚少的动物门类。

图3 棘头虫

(图片来源:wikipedia)

“美丽”的误会

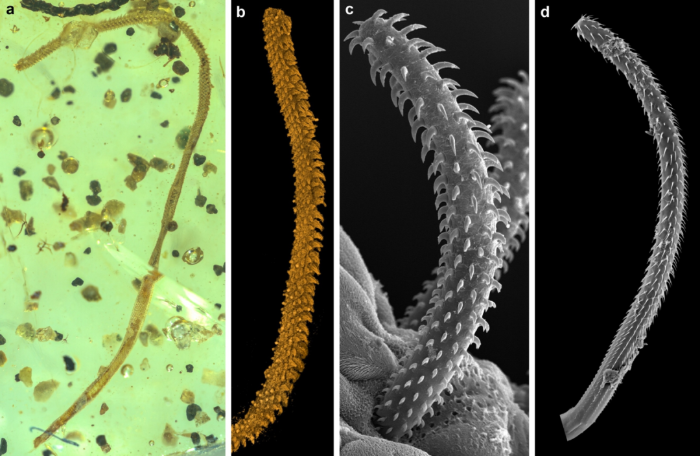

对棘头动物门的起源的研究,最初来自一个“美丽”的误会。在研究琥珀中的绦虫时,在很长的时间里科学家们曾将其误认为是棘头虫,它们的表面都具有规则排列的倒钩,且由前至后钩逐渐变小,二者乍看一下确实非常相似。后来,还是借助先进的显微CT扫描辨认出了内部结构,才发现这枚琥珀里的化石实际上是一种绦虫。

图4 琥珀中的绦虫化石(a, b)、现代绦虫(c)和棘头虫(d)。

(图片来源:a–c:参考文献2;d:参考文献4)

然而,正是这一误会,让参与本项研究的科学家回想起了曾在2018年收集的那块神秘的标本。这枚标本收集于侏罗纪中晚期的道虎沟生物群,这个距今约1.6亿年的化石库位于中国内蒙古与辽宁交界的山区。道虎沟生物群物种丰富,而且保存精美,是研究中生代生态系统、动物演化乃至古气候环境的重要窗口。20年多来,道虎沟生物群已经被深入研究,报道了大量昆虫、蜘蛛等无脊椎动物,以及蝾螈、翼龙、恐龙和哺乳动物等脊椎动物。但当科学家在2018年看到这块标本时,却完全不知道这是什么,甚至连这块标本属于什么门类都无法确定。科学家们猜测,这是一类奇怪的蠕虫,虽然后来在当地老乡处多次见到此类标本,但没有时间对这块标本进行细究。

直到科学家们错把琥珀中的绦虫误认为是棘头虫时,才回想起来多年前在道虎沟生物群中曾经见过类似的标本。由此,这块标本才得以重见天日。

古怪的化石

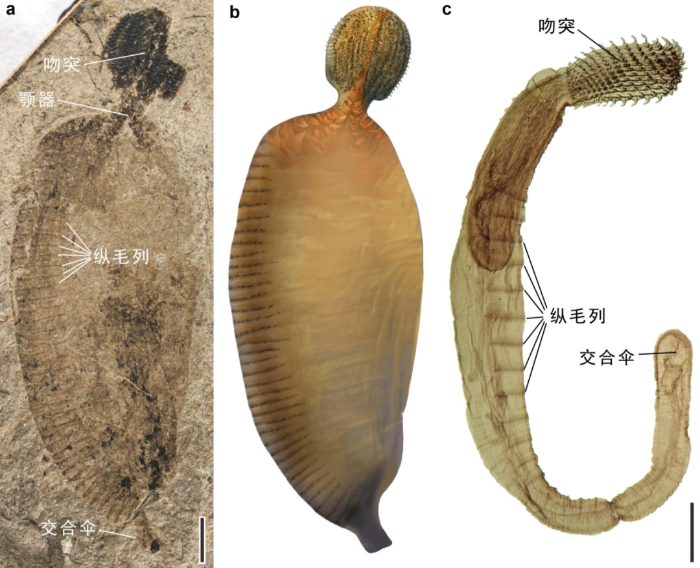

这枚化石的身体整体呈纺锤形,分成明显的三部分,即吻突、颈和躯干,看上去就像一个“狼牙棒”或者“马桶刷”。吻突具有硬化的、略向下弯曲的刺,身体上有约32对纵毛列,身体末端还有一个类似现生棘头虫雄性交合伞的结构。这些都是常见现生棘头虫的常见特征。乍看之下,它无疑是一只标准的棘头虫。但是,如果仔细观察,却会让人感到十分困惑,因为标本躯干最前方分布有大量齿状结构,即颚器。这些“牙齿”整体向前聚集,且前端较小,向后逐渐变大,齿的数量也随之增多。所有颚器的齿均朝向身体前方,且所有的颚都不超过身体边界。在所有现代棘头虫中,从未发现类似结构。

图5 本次发现的神秘蠕虫(侏罗虫)(a, b)与现代棘头虫(c)的比较

(图片来源:参考文献3)

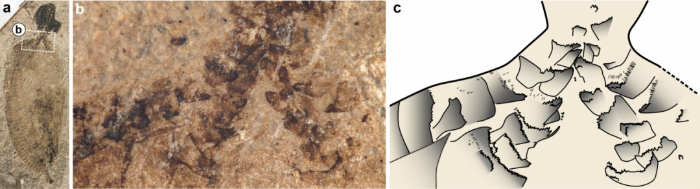

因此,科学家们曾一度怀疑这枚化石是否真的是棘头虫。然而,进一步的调查显示,这种复杂的颚器在棘头虫可能的祖先——轮虫中却是广泛存在的。轮虫是一类微小的浮游生物,头部具有1–2圈能旋转的纤毛构成的“轮盘”,形如车轮,故叫轮虫。这个发现使科学家们重新思考了棘头虫的起源与演化,也为解释这枚化石的特殊结构提供了一个合理的假设。

图6 本次发现的神秘蠕虫(侏罗虫)的颚器

(图片来源:参考文献3)

揭开真面目

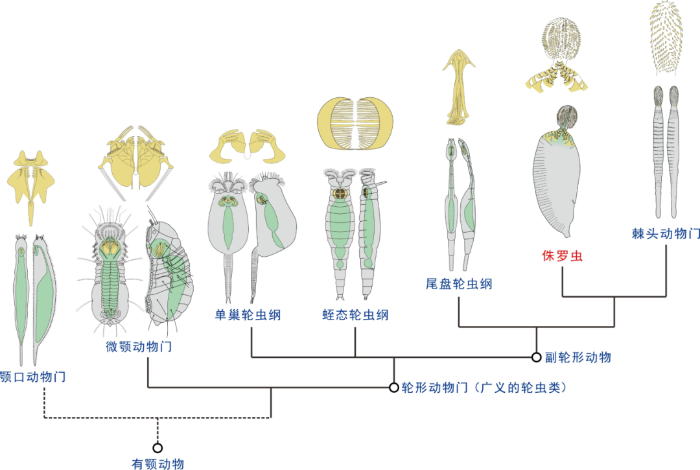

为确定这块化石的演化位置,研究团队构建了一个最新的、包含各类现生和化石蠕虫动物的形态数据矩阵,并展开了系统发育分析。结果表明,这枚化石的演化位置位于棘头虫的最根部,是棘头虫的基干类群。因此,科学家们将其命名为“道虎沟侏罗棘头虫”,简称“侏罗虫”。

图7 侏罗虫的系统发育位置

(图片来源:参考文献3)

虽然近年的分子系统发育分析表明,棘头虫最有可能是轮虫的一个特化的类群,但它在轮虫类内部的演化发育关系争议极大,学界基于不同形态学证据和分子生物学证据,提出了相互矛盾的数种假说。而此次的系统发育学分析表明,侏罗虫是尾盘纲轮虫向棘头虫演化的过渡类群,从而在形态学矩阵分析中获得了与分子生物学分析相近的结果,成功弥合了形态学研究与系统发育基因组学研究之间的分歧。

该研究为探索棘头动物门的起源和早期演化提供了重要线索——侏罗虫展示了棘头动物先前未知的形态多样性和生态特性。具钩的吻突和较大的体形表明,棘头虫在侏罗纪可能已经演化出和蛔虫、绦虫一样寄生在另一种生物体内的内寄生习性,表明棘头虫可能起源自陆地环境,并在侏罗纪与其他轮虫分化。

此外,虽然分子生物学能够解决一些传统形态学研究难以解决的系统发育关系,但该研究表明,过渡类型的化石在探究动物身体构型革命性演化中仍然扮演了非常重要的作用。本研究也表明,中生代蠕虫化石并不是“研究荒漠”,它们为我们了解蠕虫类形态和生态的演化提供了不可或缺的证据。

结语

寄生蠕虫听起来也许让人头皮发麻,但它们其实是自然界中最成功、最神秘的一类生物之一。它们种类繁多,无处不在,对人类健康和农业生产都有着不容忽视的影响。不过,令人惊讶的是,关于它们的“远古往事”我们知之甚少——化石记录几乎是一片空白。未来的研究若能深入挖掘这些“远古寄生鬼影”的蛛丝马迹,不仅有助于揭示它们的起源和灭绝历程,还能让我们一窥数百万年前寄生虫与宿主之间斗智斗勇的演化博弈。就像为一本缺页太多的侦探小说补全线索,未来更多的工作或许将彻底改写我们对寄生生物历史的认知。