很多人小时候吃的“糖丸”,现在怎么不吃了?这份疫苗接种新攻略,请收下!

接种脊髓灰质炎疫苗是消灭脊髓灰质炎最有效的措施。为了更好地发挥OPV 和脊髓灰质炎灭活疫苗(IPV)两种疫苗的优势,确保肠道黏膜达到足够的保护水平,2021年我国儿童脊髓灰质炎疫苗免疫程序,根据WHO的要求推行2、3月龄各接种1剂IPV,4月龄和4岁各接种1剂二价OPV(Ⅰ和Ⅲ型),在常规免疫中撤出了OPV中的Ⅱ型组分,以避免VAPP的发生。

案例

小丽的爷爷在小时候患了小儿麻痹症,腿有残疾,所以小丽对孩子打疫苗非常上心。

小丽的儿子刚满2个月,到了接种脊髓灰质炎疫苗的日期,她带孩子登记好信息后进入诊室,当医生拿出针筒要给孩子注射的时候,小丽忽然阻止道:“等一下,我小时候接种脊髓灰质炎疫苗的时候都是吃‘糖丸’的,现在怎么变成打针了,是不是搞错了?”

医生笑着说:“没搞错,现在孩子的脊髓灰质炎疫苗就是要打针的。”小丽心中不禁嘀咕起来:小时候大家吃的“糖丸”,现在怎么不吃了?

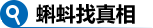

脊髓灰质炎是由脊髓灰质炎病毒引起的急性消化道传染病,该病毒属于微小RNA病毒科肠病毒属,主要通过粪-口途径传播,早期也可经空气飞沫传播,多发生于小儿,主要的临床表现为发热及不对称性肢体弛缓性瘫痪,严重者因累及“生命中枢”而死亡,2/3瘫痪型患者病后留有不同程度的后遗症。

脊髓灰质炎病毒有Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ型3个血清型,可分别致病,各血清型间一般无交叉免疫。

我国大力实施脊髓灰质炎疫苗强化免疫后,1995年起再无本土野病毒株引起的病例报告,已达到消灭本病的目标。

扫码观看视频

疫苗相关性麻痹性脊髓灰质炎(VAPP)是指因为免疫力缺陷或其他原因,在接种和接触脊髓灰质炎减毒活疫苗(OPV)后发生脊髓灰质炎相关症状的情况。

疫苗相关病例被分为两种:服苗后VAPP和接触后VAPP。

我国的诊断标准为:服苗后VAPP是指服用活疫苗(多见于首剂疫苗)后4~35天内发热,6~40天内出现急性弛缓性麻痹,无明显感觉丧失;接触后VAPP是指与服活疫苗者在服疫苗后35天内有密切接触史,在接触6~60天后出现急性弛缓性麻痹。26%~31%的VAPP病例是由三价OPV中Ⅱ型脊髓灰质炎疫苗病毒引起的。

接种脊髓灰质炎疫苗是消灭脊髓灰质炎最有效的措施。

为了更好地发挥OPV 和脊髓灰质炎灭活疫苗(IPV)两种疫苗的优势,确保肠道黏膜达到足够的保护水平,2021年我国儿童脊髓灰质炎疫苗免疫程序,根据WHO的要求推行2、3月龄各接种1剂IPV,4月龄和4岁各接种1剂二价OPV(Ⅰ和Ⅲ型),在常规免疫中撤出了OPV中的Ⅱ型组分,以避免VAPP的发生。

目前,脊髓灰质炎尚无特异性抗病毒药物,治疗手段主要是支持治疗和对症治疗,同时防治并发症及评估可能存在的远期后遗症和相应的康复治疗。

对患者和疑似病例要做到及时隔离并报告疫情。确诊患者隔离至发病后40天,最初1周应同时进行呼吸道和消化道隔离,之后进行单消化道隔离;对密切接触者,应进行医学观察至少20天。

如果儿童已按疫苗说明书接种过IPV或含IPV成分的联合疫苗,可视为完成相应剂次的脊髓灰质炎疫苗接种。

如果儿童已按免疫程序完成4剂次含IPV成分的疫苗接种,则4岁时无须再接种二价OPV。

误区解读

误区1:我国1995年起再无本土脊髓灰质炎野病毒株引起的病例报告,已经达到消灭脊髓灰质炎的目标,可以不接种脊髓灰质炎疫苗。

这是不正确的。2022年美国生活污水中检测到了脊髓灰质炎病毒,2023年WHO宣布阿富汗发现脊髓灰质炎野病毒株感染病例1例。脊髓灰质炎无症状的隐性感染占所有感染者的90以上,目前国外还有脊髓灰质炎病例,尤其与我国相邻的阿富汗和巴基斯坦仍然有野毒株循环,我国采取对外开放政策,国际交流非常频繁,特别是脊髓灰质炎隐性感染者造成的传播令人防不胜防。另外,存在极少数减毒活疫苗相关性麻痹性脊髓灰质炎,所以需要按时全程接种脊髓灰质炎疫苗。

误区2:接种OPV有发生脊髓灰质炎的风险,安全起见,还是全程接种灭活的脊髓灰质炎疫苗吧!

这是不正确的。OPV是减毒的脊髓灰质炎活疫苗,接种后产生的保护性抗体滴度维持时间较IPV长,诱导的肠道黏膜免疫水平高于IPV,且价格低廉。免疫功能正常的人接种脊髓灰质炎减毒活疫苗后不会发病,发生疫苗相关性麻痹性脊髓灰质炎较罕见,主要发生于免疫缺陷个体。目前,我国采用更为安全的新二价脊髓灰质炎减毒活疫苗。需要注意的是,孕妇、某些免疫缺陷个体不应接种OPV。

内容来源:

人民卫生出版社出版《感染病:真相与误区》

组织编写:

国家卫生健康委宣传司

本书主编:

国家健康科普专家库专家 复旦大学附属华山医院主任医师、教授 张文宏