郭爱克院士:不能“言必称希腊”,我们中国也有高山

在2017年的一次科普演讲中,郭爱克院士用通俗易懂的语言介绍了科学家对大脑的研究历史。

编者按

2025年4月10日,中国科学院院士郭爱克逝世。

郭爱克院士长期致力于神经科学前沿探索,在学习记忆、注意抉择及神经计算与控制等脑认知领域取得了一系列原创性成果,引领了在“基因-脑-行为”框架下系统解析智力本质的研究,推动了空间亚磁环境影响脑认知功能的探索,促进了我国神经行为学、集群仿生学和微观神经联结组等多项智能交叉领域的布局与建设。

在2017年的一次科普演讲中,郭爱克院士用通俗易懂的语言介绍了科学家对大脑的研究历史。他还特别指出,中国科学家在脑科学领域有着不可忽视的贡献,我们应该为之自豪。“我们不能‘言必称希腊’,我们中国也有高山。”这句话不仅是对中国科学家的鼓励,更是对科学精神的坚定信念。

今天我们发布这篇演讲文稿,深切缅怀这位中国科学家。

“我们能不能构造一个系统,这个系统盗用所有的天才特征,来构造一个更加完美的大脑。”

郭爱克

中国科学院院士

首先,从寒武纪讲起。

寒武纪生命大爆发是五亿七千万年前至五亿五百万年之前发生的生命大爆发事件,请注意,这不叫大爆炸,叫大爆发。

那时候产生了现代生命的很多祖先。根据这个现象,我们在想生命系统和脑系统是怎么演化到今天的。

大脑——历史演化的结果

很多人都问,我们人类大脑为什么这么聪明?

其实大脑不是被设计出来的,而是演化出来的。大脑是经过浩瀚的历史长河,通过选择和演化而产生的。

所以,我们认识大脑的时候一定不要忘记历史,因为大脑本身是历史的产物。从一定意义上来讲,我们的大脑就是进化历史留下的记忆。

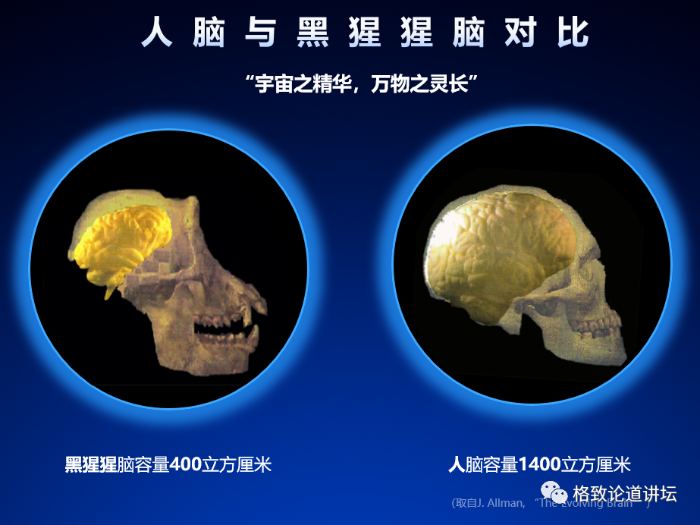

看看我们的大脑,容量是一千四百立方厘米,但是黑猩猩脑容量是四百立方厘米,显然这个进化是非常有成就的。

人类为什么能“上九天揽月,下五洋捉鳖”?靠的是我们人类的大脑智慧,集智慧之大成。

所以对于大脑来讲,我们要有一个深刻的认识,要懂得大脑是怎么工作的。

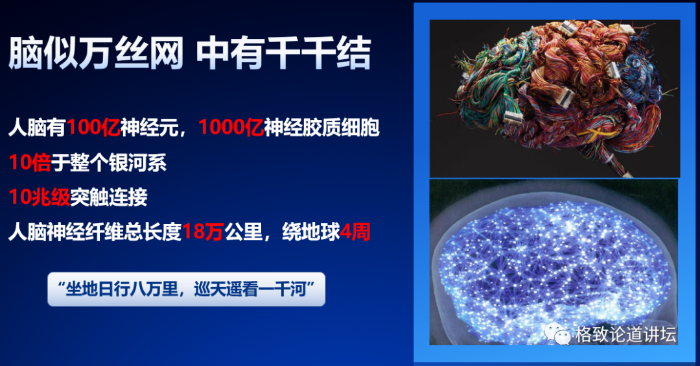

人类大脑有100亿个神经元、1000亿个神经元胶质细胞,加在一起是银河系的十倍。神经元彼此之间要建立关联,要形成突触,这是十兆级的。

而且,人类大脑的神经纤维总长度是18万公里,这个数字是什么概念?

毛主席有一句话叫做“坐地日行八万里,寻天遥看一千河”,就是绕地球一周是四万公里。我们人类大脑的神经纤维可以绕地球四周半!

所以我们在探讨大脑奥秘的时候,要回答这个问题——脑和智力的关系。这是由来已久的、经典的科学问题。

但是在大数据时代之前,我们对脑的探索往往是基于一些简单的实验和数据,而不能用大数据集合来研究大脑,现在人们开始这样做了。

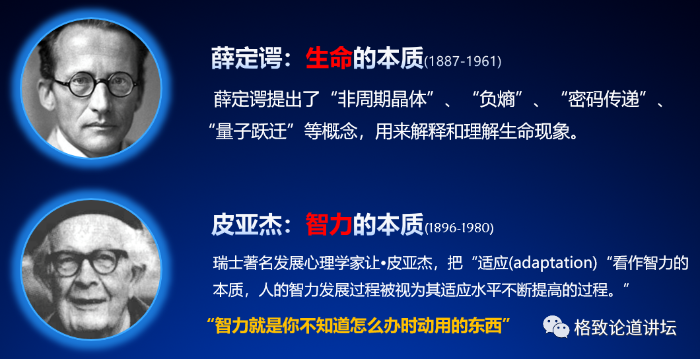

当年,物理学家薛定谔曾经谈到什么是生命。

他认为生命是密码的、非周期的大晶体、是负熵等等,使我们对生命有了一个深刻的认知。

智力是什么?瑞士的一位发展心理学家皮亚杰说:“智力就是你在适应,不断地适应发展过程。”所以他的回答是,“智力就是你不知道怎么办时而用到的东西。”

大家想想,我们不知道怎么办的时候,用了什么呢?要用学习、要用记忆、要用知识,这些都是智力所包含的内容。

脑科学领域的几座高山

在探讨人类大脑的过程当中,有几位大师我一定要提到。

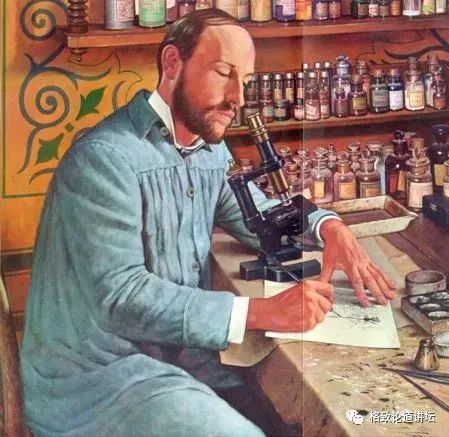

一位是西班牙科学家卡哈尔,他证明大脑的神经元是各自独立的,是彼此不融合在一起的。这个观点很重要。

拉蒙·卡哈尔

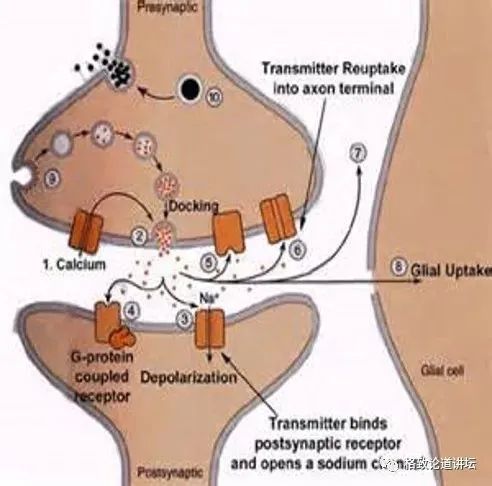

再一位科学家是谢灵顿,他认为“两个神经元之间有狭缝”。这个狭缝是纳米级的,它要通过一些化学信号进行交流,这是个非常非常关键的概念。

我们大脑不是花岗岩,之所以不是,就是因为突触之间相互联系。

科学家赫布提到,神经元之间的活动有可塑性,神经元通过学习和工作会建立关联,而关联的效率提高由神经元的工作情况决定。

所以有的神经元可以退化,是因为没有联系了,有的需要加强,这就是神经系统的可塑性基石,由此构成了神经细胞集群,掌控了大脑的很多功能。

赫布

还有位科学家叫克里克,他是DNA双螺旋结构的发现者之一,是一位大智慧的科学家。他在研究生命本质之后,觉得自己应该探讨最难的问题——意识,他是研究意识的先行者。

克里克

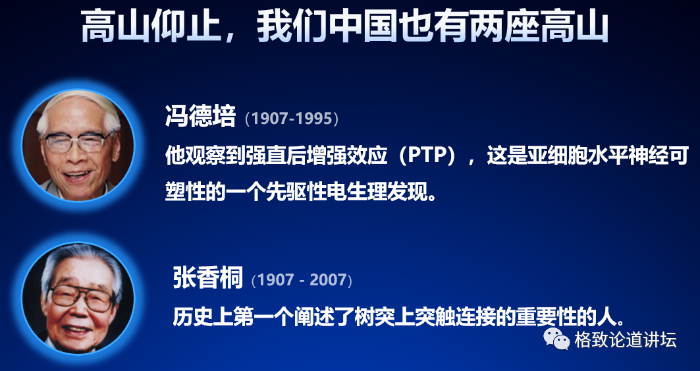

他们都是外国人,但是我觉得我们不能“言必称希腊”,我们中国也有高山。

一位是原来上海生理所的所长冯德培,他是早期发现突触传递可塑性的一位科学家,是最早的观察者。

再一位是张香桐,他们两位是1907年同年生,是他发现了树突棘计算功能,也是历史上第一个观察到树突棘重要性的人。

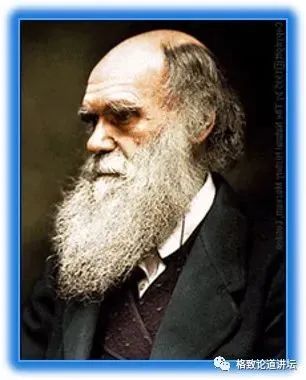

我们谈脑,一定要谈到达尔文。

达尔文说,自然界和生命系统是如此相似,相似性比不同要重要得多,所以他说“演化和选择创造了生命世界的多样性”。

我们怎么认识大脑?就要从演化和选择的角度,看到生命和大脑的多样性。

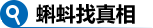

脑功能联结图谱战略性先导专项

大脑是大自然留给我们的绝密文本,怎么探索呢?

中国科学院在2012年启动了一个战略性先导专项,叫做脑功能联结图谱,我是这个专项的首席科学家。

这个项目有多大?它包容了中国科学院的十四个研究所,从自动化所、神经所、生物物理所、中国科大、微系统所等等十四个研究所的六十个课题组,六十位PI(研究员担任课题组长),到2017年就该结题了。

为什么要研究脑功能联结图谱?

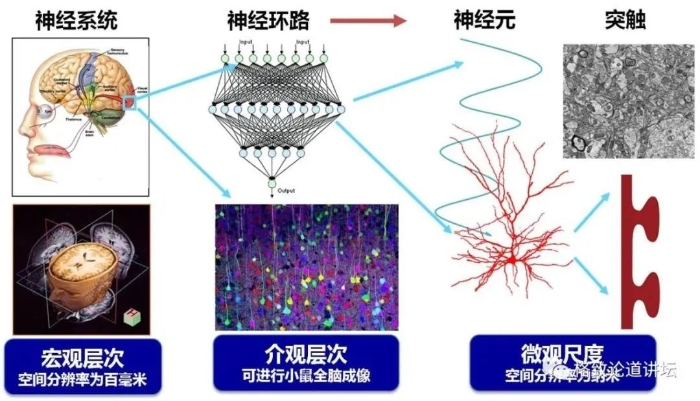

因为脑功能有各个层次。首先有微观层次,比如说纳米级的、毫米级的;还有介观层次,神经环路结构层次;有宏观层次,几十个毫米的层次。

所以脑功能在各个层面都有表现,我们要从多层次来研究脑的神经环路、神经网络、神经联结图谱,研究它们是怎么相应地完成脑工作的。

举几个例子,是这个大项目中几个精彩的脑科学研究的故事。

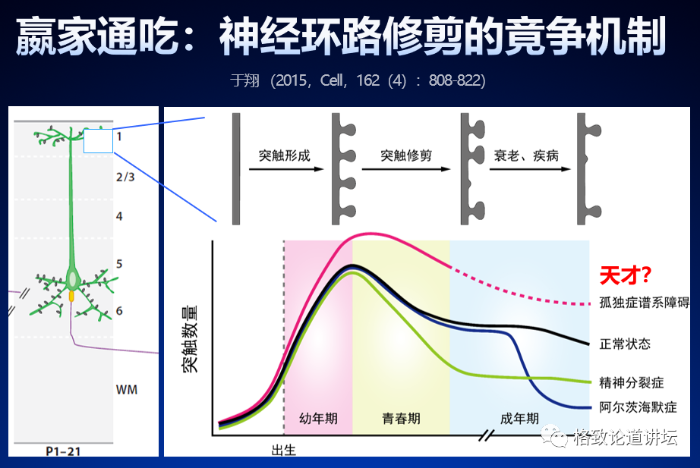

第一个例子:上文提到,我们人类大脑的神经元数是一百亿,这个数字从人类出生开始基本就是这样子,但是神经元之间的联结并没有完成,这个完成要经过一次剪接过程。

最开始突触茂密地生长,经过一段时间进入了剪接过程,这个过程就是脑内两个树突棘竞争资源的过程。

胜利者发育,失败者退化。这个过程很重要,也非常严酷,它发生在微观尺度上,所以可以说进化、竞争、胜者独享的过程在各个时段都会发生。

第二个例子:竞争不只发生在微观尺度上,还发生在整体动物水平上。

如果把两个小鼠放在管道里面,管道很窄,两个小老鼠相向而行,最后它们一定相遇,“狭路相逢勇者胜”,一个小鼠一定会把另外一个顶出去,这就是胜利者。

胜利者就可以享有更多的资源,甚至它可以在笼子里把别的小鼠的胡子给拔掉,因为它是胜利者。这是在小鼠动物界当中形成的一个社会。

上图中有一个胜利者,还有失败者俯首帖耳的样子。在动物王国里是分等级的,这就是大脑内的神经系统工作的结果。

进一步的研究发现,胜利者还有“胜利者效应”。

它觉得自己是胜利者,大脑中从丘脑到前额叶形成的联结效率会变得非常之强大,所以它在任何竞争场合都能获得胜利,并把这种胜利再贯彻于其他的学习范式当中。

我自己想,这或许就是塑造“小鼠性格”的基本神经机制。

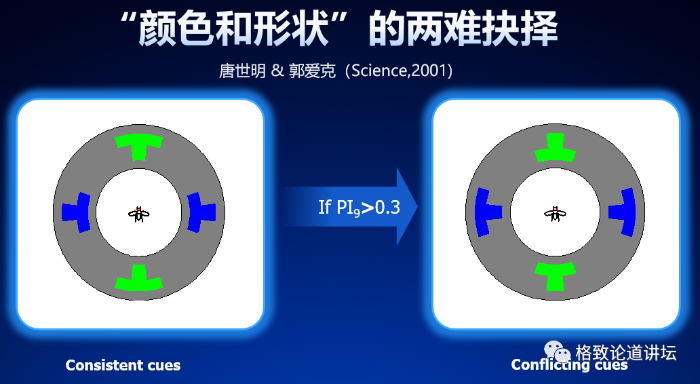

我在2001年和我的合作者曾经研究过果蝇的抉择,就是用颜色和形状相对矛盾的情况,做出了一个果蝇“赢者通吃”的非线性抉择范式。

2006年,美国人用猴子在两种苹果汁当中做选择,完成了一样的抉择曲线。就是说这种“赢者通吃”是普遍规律。

再说记忆,大脑的可塑性决定记忆。哲学家说:“你不可能第二次跳入同一条河流中”。

怎么研究记忆呢?神经所的一项研究成果表明,可以用恐惧记忆去研究学习之后神经元发生的变化。

发现有的突触联结增加了,有的减少了,这就是记忆的痕迹。

现在大家都关注老年痴呆,所以记忆的机制是很重要的。了解记忆最初是怎么存储的,才有助于我们解决老年痴呆的问题.

“一朝被蛇咬,十年怕井绳”,是一个记忆的痕迹。而且每个人一生的记忆有很多,最后形成了你的大脑跟别人的大脑是不同的,工作记忆也需要类似的脑区参与。

人类的大脑不仅有可塑性,还能够保存记忆,而且学习记忆本身会构成人类个性和社会性的神经基础。

为什么人和人彼此不同?就因为我们个人的历史经验、社会教育等都有不同。

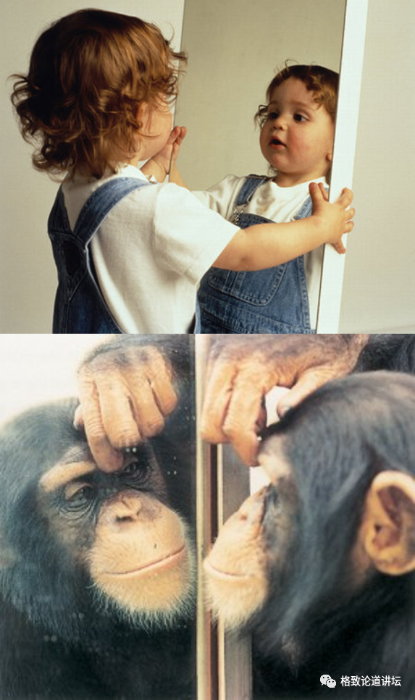

通过进一步研究发现,人大概是两岁的时候就知道“我是谁”,这是一个很重要的概念,小孩两岁的时候看镜子知道是自己。

我们神经所老师的实验证明,猴子也可以被训练认识镜子里的自己,这就是记忆学习构造了我们的大脑。

还有一个有趣的故事,人类是可以通过化学信号来帮助识别性别特征的。

七个小人走路,中间这个不伦不类;右边是男性走路的姿势;左边是女性走路的姿势。问你中间这个走路是男的还是女的,你的回答决定了你的性取向。

怎么做这个实验呢?让你闻一种气味,这种气味是一种化学信号,叫雄甾二烯酮,女性就认为这是男性在走路;如果让你闻雌甾四烯,你就会认为这是男性在走路。

这个判断本身是很有趣的工作,证明人类这样一个高等灵长类动物,也要借助化学进行性别的识别,这证明了大自然进化是多么相似。

探索大脑的基本原理

脑科学当中有很多研究。在中国科学院神经所有研究线虫的、斑马鱼的、小鼠的、大鼠的,有研究非人灵长类的、各种猴子的,最后还有研究人的。

有人问为什么要研究这些动物的各种不同?就是因为每个动物在历史的演化当中,都有特定的历史阶段,它都是一个历史的横断面。

所以我们研究一种机制的时候,也会切入到某一个模式动物上去,你会发现它们的基本原理、原则是类似的或者一样的。

所以我们神经科学家应该从这些原理当中,给人工智能或类脑智能的研究者提供启迪,说明人类大脑中什么原理是很有用的,你们可以用来发展类脑智能或者人工智能。

比如坐大飞机。飞机非常豪迈地飞向蓝天,但是早期人们并不知道怎么飞,就做一个“鸟”来飞。其实,关键是在于了解飞行的原理——空气动力学。

我们现在研究人脑,研究各种动物脑,我个人觉得关键是要提出它的工作原理。

说得更远一点,现在我们进入智能社会,智能社会的时代特征是什么?

庄子以前说过,“天地与我并生,而万物与我为一。”

现在我们可以说,“天地人脑,万物互联。”

所以我把牛顿放在图的旁边,从万有引力联想到今天的万物互联,这是很重要的。

有一本书叫《脑中的幽灵》,讲了脑中有很多奥秘。

比如,有位失明的年轻人根本没有学过钢琴,听了乐曲以后可以弹很好的钢琴,左手弹一首曲,右手弹另一首曲,嘴巴可以唱着。

一个年轻人可以准确地说出今天每时每刻的时间,精确到秒。

脑中的幽灵

这说明大脑的很多奥秘,我们目前一无所知,我们还知之甚少。

于是我就想,我们如何认知大脑?

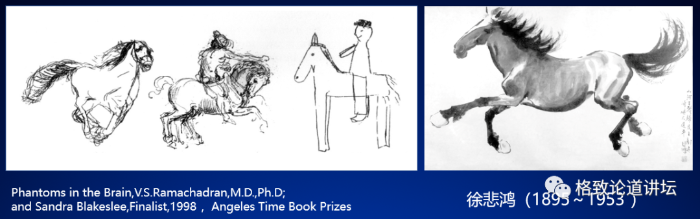

这张画的标题叫“天才的缺陷”。

左手是位五岁的小女孩画的马,她有自闭症,很孤独;中间是谁画的?达芬奇画的;右手是一个同龄的小女孩画的。

画马的这位天才小女孩五岁就夭折了,语言表达也不行,最后夭折了。

我把徐悲鸿的画也摆在这儿,大家看,徐悲鸿也不过如此呀。

这位五岁小孩的天才大脑是怎么构造的?于是我就想提这么一个问题,对脑科学家、对物理学家都提这样一个问题:我们能不能构造一个系统,这个系统盗用所有的天才特征,来构造一个更加完美的大脑。

最后我想说要“敢为天下先”。毛主席说过,“要有所发现,有所发明,有所创造,有所前进”,希望大家都可以做到,谢谢大家。