科学家“强迫”17人睁眼睡觉,他们居然真的睡着了……

在一项2025年2月发表于《自然·通讯》(Nature Communications)的研究中,科学家真的让一群参与者尝试了这种睁一只眼的睡法。结果显示,即便我们已经睡着,瞳孔的大小依然在持续变化。也就是说,在我们睡觉过程中,大脑依旧会在高低不同的激活状态间不断切换。

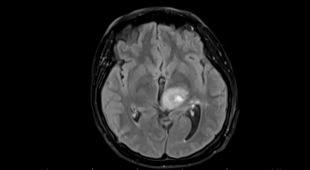

睁一只眼睡觉的参与者(图片来源:苏黎世联邦理工学院)

不少动物天生就能睁着眼睛睡觉,比如鱼和蛇,因为它们根本没有眼睑。甚至,还有些动物能做到睁一只眼闭一只眼地睡觉,比如海豚、鲸鱼和某些鸟类。或许很多人小时候也幻想过:人类有没有可能也睁一只眼睡觉呢?

在一项2025年2月发表于《自然·通讯》(Nature Communications)的研究中,科学家真的让一群参与者尝试了这种睁一只眼的睡法。不过,他们这么做的目的并不是为了开发人类的某种隐藏技能,而是为了研究人在睡觉时,瞳孔大小是否会发生变化。

睁一只眼闭一只眼

瞳孔的大小与我们的清醒程度密切相关,它可以反映调控睡眠与觉醒状态的脑区的活跃程度,揭示了睡眠的深浅。过去,科学家普遍认为人在睡眠时这些脑区的活跃程度会下降。然而,近些年对小鼠(它们有时也会睁着眼睡觉)等啮齿动物的研究却发现:这些动物在睡觉时,瞳孔并非一成不变,而是会出现波动。例如,一篇2025年1月发表于《自然》(Nature)的研究就表明,小鼠处于非快速眼动睡眠(NREM)期间,瞳孔缩小时,新记忆会重放和巩固,而瞳孔放大时,旧记忆会重放。那么,人类睡眠时的瞳孔,是否也会像小鼠那样悄悄起伏呢?

然而,要研究这个问题可太难了,毕竟人类睡觉时会闭上眼睛,科学家无法监测我们的瞳孔大小。为了揭开这个谜团,瑞士苏黎世联邦理工学院(ETH Zurich)的科学家决定试试一个听起来有些疯狂的主意:那不如就让人睁一只眼睡觉吧!

要让人“睁一只眼睡觉”,科学家首先面临的挑战就是如何让眼睛在长时间内保持睁开。

还记得《猫和老鼠》里用棍子支撑眼睛的经典画面吗?在这项研究中,科学家采取了类似的手段(不过是否受动画片启发我们不得而知):他们用三条胶带固定住了参与者的上眼睑,用另一条较宽的胶带固定住了下眼睑。不过,科学家特意控制了眼睛张开的幅度,仅仅维持在参与者日常清醒时的程度,以尽量减少不适感。

图片来源:《猫和老鼠》

接下来的问题是:眼睛长时间不闭合,连眨都不能眨,岂不是会很干?为了解决这个问题,研究人员决定不让参与者整晚都睁着眼,而是限定在4小时内。时间一到,他们会轻轻唤醒参与者,取下所有固定装置。

此外,研究人员还采取了一系列措施来保护这只“值夜班”的眼睛。在贴好胶带后,他们为参与者涂上了维生素A眼膏,随即给他们戴上了一种特殊的透明眼罩。这种眼罩既能防止眼部过干,还能阻挡灰尘或外界的机械刺激(比如突然有外物来袭),此前通常会用于夜间眼睑闭合不全的患者。

解决了“怎么睁眼”的问题后,科学家还得面对另一个技术难题,那就是如何在黑暗中测量瞳孔的大小。显然,直接开灯照参与者的眼睛是不可能的(那样别说测量瞳孔了,连参与者都会被照醒了)。于是,他们开发了一套在黑暗环境下使用低剂量红外线来成像的系统,这样就能在不打扰参与者睡眠的前提下,实时记录瞳孔的细微变化。

就这样,17名参与者开始了他们“睁一只眼闭一只眼”睡觉的奇妙旅程。好消息是,在完全黑暗的环境中,即便有一只眼睛睁着,大多数人依然能顺利入睡。虽然有两位参与者不太适应这种特殊的睡法,在实验过程中醒来了,但其余人都沉沉地睡去。

这篇论文的第一作者曼纽尔·卡罗-多明格斯(Manuel Carro-Domínguez)表示:“我们本来最担心的,是参与者在睁眼状态下根本无法入睡。但事实上,在黑暗的房间里,大多数人会忘记自己的眼睛还睁着,照样能进入睡眠。”

黑暗之中

结果显示,总体而言,参与者的瞳孔在清醒时最大,而一旦进入非快速眼动睡眠(NREM,包括N1、N2和N3阶段)以及快速眼动睡眠(REM)阶段后,瞳孔便明显缩小。

瞳孔大小的变化不仅与睡眠阶段有关。即便我们已经睡着,瞳孔的大小依然在持续变化。也就是说,在我们睡觉过程中,大脑依旧会在高低不同的激活状态间不断切换。这种瞳孔大小的变化与特定的脑电活动模式相匹配——例如睡眠梭形波和深度睡眠波等,而这些大脑活动通常被认为与记忆巩固和睡眠稳定性密切相关。

这些发现与此前科学家用啮齿类动物进行研究时观察到的结果高度一致,改变了科学家此前认为人类大脑在睡眠期间“唤醒水平始终较低”的传统观点。而瞳孔,这个看似不起眼的小圆孔,恰恰是监测这些激活状态的理想窗口。它能反映位于脑干深处、主导我们清醒与入睡的关键脑区的活动水平,而这个区域此前几乎无法在睡眠中直接观测。

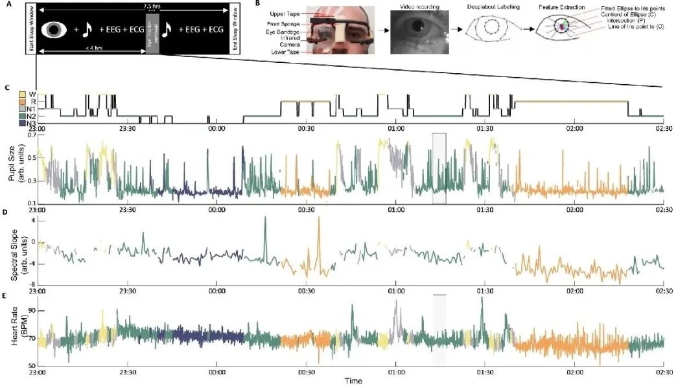

参与者睡觉过程中各项生理指标的变化(图片来源:原论文)

研究人员还想知道,如果在参与者睡眠过程中提供一些声音刺激会发生什么。于是,在参与者入睡后,科学家在他们的不同睡眠阶段播放了同样的一段45分贝的音频:这段音频持续10秒,其中每隔一秒就会出现一次50毫秒的粉红噪声(一种低频更强,高频更弱,听起来比白噪声更“温和”的噪声)。

研究人员发现,即使参与者仍处于睡眠状态,但当音频响起时,他们的瞳孔依然会显著放大。而且,当瞳孔大小处于不同状态时,同样的声音刺激会引发截然不同的大脑反应。换句话说,仅通过观察瞳孔的大小,科学家就能预测人脑对外界声音的反应。这一发现也为科学家优化“声音辅助睡眠”的干预方案提供了可行的参考。

除了使用红外成像记录参与者瞳孔大小,研究人员还同步采集了参与者的多导睡眠图监测(PSG)和心电图数据。结果显示,瞳孔大小的波动不仅与大脑活动有关,也与心脏节律密切相关。

研究团队表示,深入了解睡眠期间瞳孔的动态变化,有望为诊断和治疗多种疾病提供新思路。例如,失眠、创伤后应激障碍(PTSD)和阿尔茨海默病患者常常存在唤醒系统紊乱的现象,而这些异常或许能通过监测睡眠期间的瞳孔变化来检测。未来,研究人员希望进一步探索瞳孔监测在临床中的应用潜力,比如用于评估昏迷患者的唤醒水平,或是用于辅助诊断各类睡眠障碍。

参考链接:

https://www.nature.com/articles/s41467-025-57289-5

https://www.eurekalert.org/news-releases/1075859

https://www.nature.com/articles/s41586-024-08340-w