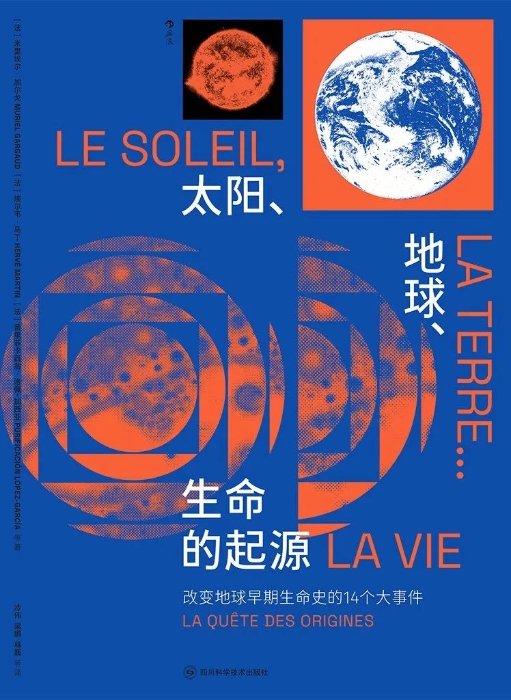

1条时间轴、14个起源大事件,这本书带你揭开地球生命遥远的过去

显生宙、元古宙、太古宙、冥古宙...... 这些词是否听起来既陌生又熟悉?

我们是宇宙中孤独的存在吗?为什么是地球上孕育出了生命?

太阳如何诞生?地球又如何形成?地球怎么演变成今天的模样?

如何定义“生命”?

最早的生命形式又是何时、何地以及如何出现的?

一步跨越40亿年,这本书将解答以上所有问题。

见证太阳系的星尘往事,解构地球演化的地质密码,探寻生命起源的惊世跃迁。

太阳、地球、生命的起源

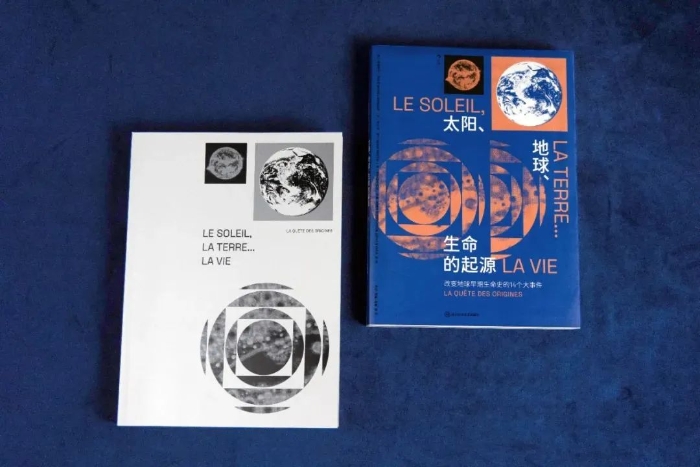

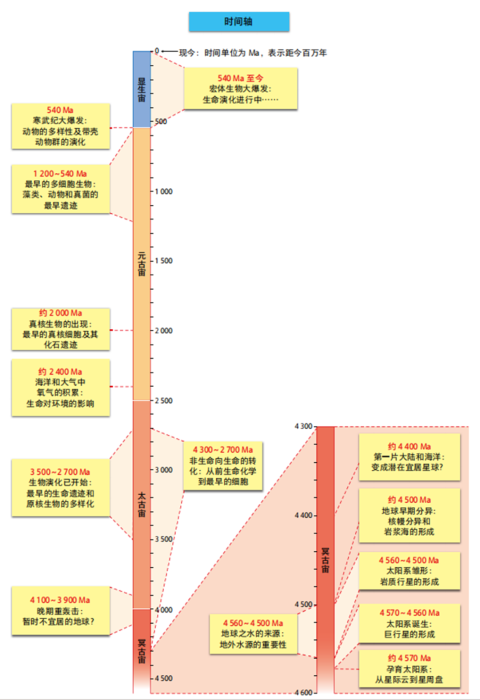

这本书从45.7亿年前太阳系形成之初至5.4亿年前的寒武纪大爆发,将地球起源和地球生命起源串在一条时间轴上,涵盖包括太阳诞生、地球形成、晚期重轰击、最早生命形式的出现等14个重大事件,搭配300余幅图片和20多个特色专栏,让时间长河变得清晰可见。

14个关键瞬间、300张珍贵图片,跨越40亿年的地球起源和地球生命诞生的故事,搭配全彩印刷与精致装帧。无论你是科学爱好者,还是专业学者,都能在这里找到奇妙的「人类史前瞬间」。

写给大众的硬核科普书

作为一本全面的「天体生物学」科普书,不得不提到本书的特别之处。

在封面上可以看到本书的作者是五位法国科学家,但是!

实际上,本书是集体合作的结晶,是20位研究者共同努力的产物,而不止封面上提到的5位。

这本书的原身是一本学术特刊!

《从太阳到生命:地球生命起源编年史》(From Sun to Life: A Chronological Approach to the History of Life on Earth),Springer Verlag

本书的创作始于2003年法国普罗普里亚诺的一所法国国家科学研究中心(Centre National de la Recherche Scientifique,CNRS)专科学校,以及2004年的两次研讨会。

目的是建立从45.7亿年前太阳系形成之初到5.4亿年前的寒武纪大爆发期间的地球大事年表,讨论使地球生命诞生的重大事件。

CNRS

这项研究的成果以特刊(共9篇论文)的形式发表在《地球、月球和行星》(Earth, Moon and Planets,第98期)上,特刊名为《从太阳到生命:地球生命起源编年史》( From Suns to Life: A Chronological Approach to the History of Life on Earth ),出版于2006年。正是这些文章构成了本书的基础。

书封上提到的五位作者(分别是一位地质学家、一位生物学家、一位化学家和两位天体物理学家)将这些文章再度整理成书,带我们开启一场跨越40亿年的旅行,一点点揭开地球生命遥远的过去。

除法语原版外,本书在全球范围内还发行了英语版和日语版。

日语版

英语版

本书特邀国内权威学者团队合译。

本书的翻译工作由清华大学地球系统科学研究中心教授田丰老师组织,根据不同章节涉及的专业领域,协同冷伟、梁鹏、林巍、刘慧根、沈冰、杨军六位老师共同完成。

信息量巨大的大事件时间轴

显生宙、元古宙、太古宙、冥古宙......

这些词是否听起来既陌生又熟悉?

这本书将14个大事件梳理成时间轴,带你一探究竟,人类诞生前的世界究竟发生了什么?

大事件时间轴

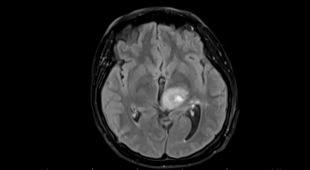

在45亿年前,地球形成之初,其实是一颗并不宜居的星球。彼时地球表面极其荒凉,地表持续高温,所以不仅液态水尚未存在,而且岩浆海的表层无法冷却形成固态地壳(因此没有稳定、冷却的基底)。另外,一系列陨石的撞击破坏了地表,使至少部分大气圈和水圈被剥蚀或蒸发。

在最初一亿年的增生中,地球大气中的水汽开始凝结形成了海洋。

现今可考最久远的澳大利亚锆石晶体(年龄在 4.4~4.3 Ga,Ga指10亿年)的氧同位素分析表明,44亿年前的地球表面已经存在液态水了(可能还有海洋)。

这些锆石也证明,地球在形成之初的2亿年内就已出现稳定的花岗岩陆壳。拥有了陆壳和海洋的地球可能变得潜在宜居了,但这并不意味着当时就出现了生命。

早期地球表面覆盖着的岩浆海(艺术想象图)

对应大事件,地球和生命起源也经历了14个阶段:

这14个大事件由太阳系形成伊始,从地球形成到前生命化学、前 RNA 世界、RNA 世界、DNA-蛋白质世界、最后共同祖先……终点为寒武纪大爆发。

正如前文简述的地球早期的分异,在40亿年间,地球已经迅速变得潜在宜居。

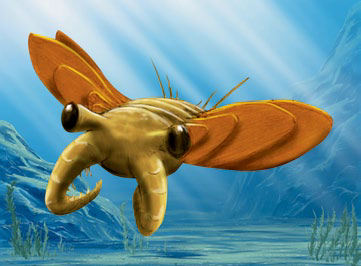

寒武纪大爆发的证据:奇虾复原图

在大撞击后,地球最终变得宜居;而生命也悄无声息地出现并缓慢演化着,直到进入寒武纪突然大爆发,从看不见的隐生世界变成看得见的显生世界。

一本天体生物学入门导读一场高度跨学科、交叉融合的思维碰撞

这是一本天体生物学的入门导读。

近年来,随着深空探测任务的不断深入和行星科学的迅猛发展,天体生物学日益受到人们的关注。

天体生物学是一门前沿交叉学科,涉及地球科学、生物科学、空间科学、天文学、物理学、化学等多个领域,旨在宇宙演化的背景下研究生命的起源、演化、分布和未来。

水熊虫(Hypsibius dujardini)是迄今发现的唯一能在外太空生存的地球生物

在地球大事件年表的每个阶段,我们化身不同学科的专家,利用对应学科的研究方法讨论问题,共同揭开生命起源神秘面纱的一角。

借助天体物理学和地质学知识,我们得以重建太阳、太阳系及地球的演化史。

近红外波段下的猎户大星云(Orion Nebula):星云被“四边形星团”(Trapezium Cluster)中明亮的大质量恒星照亮。太阳可能就形成于类似的星云中。

地质学和化学知识有助于重建复杂化学系统和生命出现所需的条件。

西澳大利亚的瓦拉伍纳地区:这里拥有最古老的微生物化石。

生物学使我们能够勾勒出演化的主要特征,尤其是探讨动物和陆生植物(人类肉眼所见世界的主要部分)出现之前的真核细胞的起源与多样性。

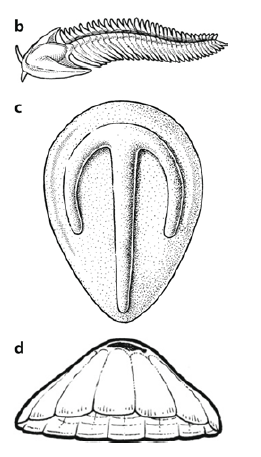

埃迪卡拉动物群代表物种的重建:b.斯普里格蠕虫;c.帕文克尼亚虫小生物;d.莫森水母。

本书中抽象的科学原理,化身成多幅图解与20多个特色专栏,将晦涩难懂的专业知识表达得直观生动。

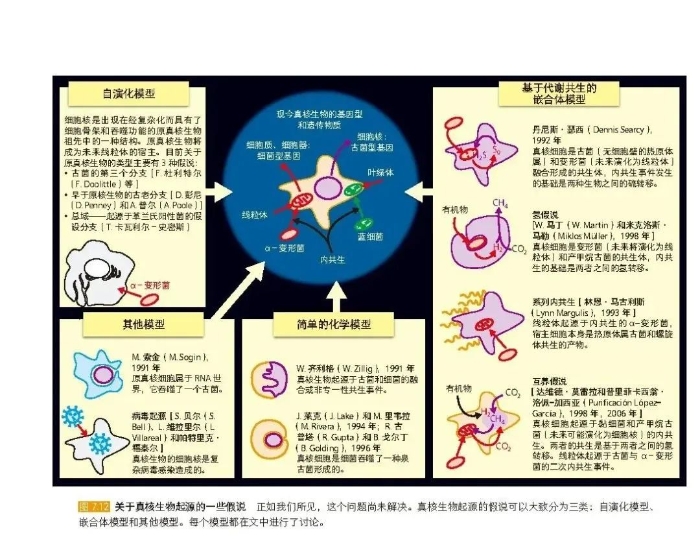

图解:真核生物假说

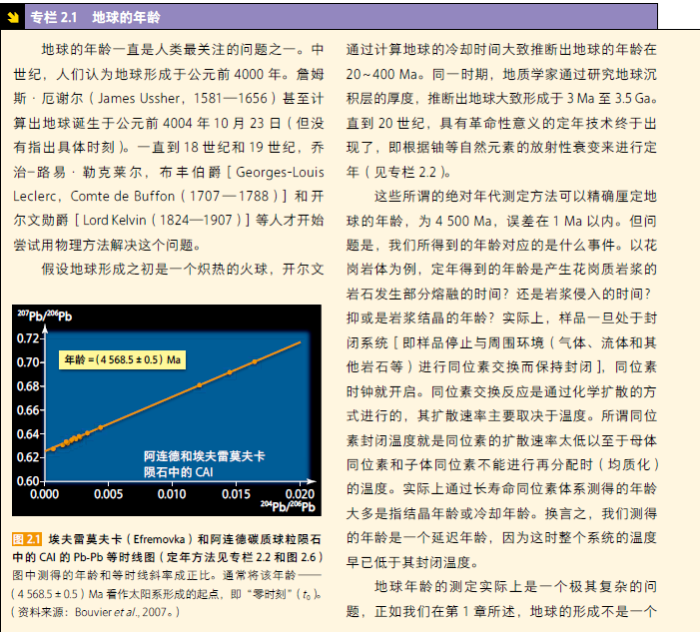

专栏:地球的年龄

知识丰富,图文并茂,逻辑严谨,资料翔实。本书系统梳理了各学科领域与天体生物学相关的研究成果,建立了一个研究宇宙生命的共同框架。本书内容依据真实科学数据和各种理论假说,而非众所周知的长篇大论,是本科学性和可靠性较强的“大综述”,读者纵观天体生物学全局的同时,也是一场高度跨学科、交叉融合的思维碰撞。

本期荐书