蝴蝶无效应“自己费尽数十年的心血,不就是为了能亲眼看他一眼吗?”

正是认识到了时间穿越的巨大杀伤力,尤其是不可预知的蝴蝶效应问题。

1941年6月19日下午3:45分,波兰的德军控制区的一个偏僻的村庄。

费恩站在一处高坡上,遥望戒备森严的军营,心里悸动不已!他的父亲就在那里,三天后,他们就要发动人类历史上最大规模的战役——巴巴罗萨行动,而他的父亲将在古德里安的率领下所向披靡,建立赫赫战功。2个月之后,他将随古德里安南下,参加基辅围剿,并最终死于流弹。此时的自己,还在母亲的肚子里,并会在父亲战死的那天降生。之后的母子不得不相依为命,尝尽世间所有的苦难,以致于他连回忆的勇气都没有。

站在军营外。理性地说,他不应该进去,那样会引起时间的连锁反应,谁都无法预料事情接下来的走向。但感性上,他好想进入军营,亲眼看一看父亲,并告诉他他们终将失败,他应该回家去,回到自己的爱人身边,陪伴他即将降生的孩子。

纠结许久,他还是决定走进去。自己费尽数十年的心血,不就是为了能亲眼看他一眼吗?

可就在他将要跨出脚步的瞬间,一只手搭在了他的肩膀上。

“你不能去?”

“是你?你……”费恩看着来人,疑念重重。

“是你自己把时间和坐标告诉我,并让我来阻止你的。”

“世界真的改变了吗?”

来人点点头,又摇摇头。

“到底发生了什么事?”

“整个历史的进程都发生了变化,但这些变化都没有意义。”

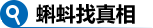

一阵巨大的眩晕,把吴述从美梦中晃醒。伴随着眩晕的是剧烈的头疼!这种感觉有点熟悉。啊,这是时间穿越后,记忆重建产生的副作用。

不好!

“费恩!”“费恩!”没有回应!吴述跌跌撞撞地从椅子上站起来,冲到实验室,看到穿越舱处在启动的状态立即怒火中烧。“费恩,你个白痴!”

打开舱门,费恩平躺在里面,还没有恢复意识。吴述知道,他正处于时间穿越之后的混沌状态。

“费恩,醒醒!费恩……”吴述不停地拍打他的脸颊,剧烈地晃动他的身体。

费恩终于转醒!他刚睁开蒙胧的双眼,吴述就劈头盖脸吼道:“你去哪了?快说!”

“我?”费恩努力让自己清醒起来,“我,我去见了我父亲!”

“胡闹!胡闹!”吴述快疯了,“昨天我们是怎么说的。”

从历史上说,昨天绝对是值得纪念的一天。自从时间穿越的念头诞生以后,无数人为时间机器着迷,但无一例外都停留在想象的阶段。而吴述和费恩,把想象变成了现实。

吴述来自中国,费恩是德国人,对时间穿越同样着迷的他们在斯坦福大学相遇后,皆有一种相见恨晚的感觉。认识第一天,两个人就时间问题来了个彻夜长谈。而自从斯坦福大学在1992年提出“时间晶体”的理论概念之后,两个人敏锐地感觉到,时间穿越也许并非空想。同年,已经任教多年的他们,用手中的积蓄组建了这个小的实验室。这一晃就是三十年,直到两个人头发花白,终于成功。

两个人的第一次时间跳跃简单且小心。跳跃地点就设定在了这个小实验室,跳跃时间设定在了三天前的晚上——这个时候,他们两个都不在实验室,不会与三天前的自己遇到,以免出现不可预知的连锁反应。科学需要不停地试错,但是第一次进行时间跳跃的他们,还是决定谨慎为先。

不过,为了验证他们的猜想,吴述还是做了一个小实验:他用钢尺在实验室的桌子上刻下了一个无穷符号——∞。返回后,吴述第一时间走到桌子旁,他清清楚楚地看到了符号——∞。这个小小的实验,终于验证了科学界在时间穿越问题上最大分歧:有人认为时间穿越会改变现实;有人则认为时间穿越会催生平行世界。这个实验证明,前者是对的。而费恩敏锐地察觉到,时间穿越之后,两个人同时出现了轻度眩晕。眩晕时,大脑中有两套记忆,一个慢慢变淡,一个慢慢清晰。后来他们才知道,这是时间穿越后,新的记忆替换旧的记忆的过程。两个人又跳跃了两次,终于搞明白,眩晕就是时间穿越后,记忆替换时产生的后遗症,而且跳跃对现实改变的程度越大,眩晕感越重。所以,就刚才的眩晕感来说,吴述判断,这次穿越一定引起了翻天覆地的变化。

正是认识到了时间穿越的巨大杀伤力,尤其是不可预知的蝴蝶效应问题。他们初步建立了穿越时间的规则:1进行时间穿越实验,必须两个人同时在场;2时间穿越之后,要小心谨慎,不要影响自己所到的世界,以免因蝴蝶效应产生恶劣结果;3穿越实验的内容,要告知对方;4.暂时对外界保密。

吴述万万没想到,这才过去一个晚上,费恩自己就打破了所有规则,私自做了穿越实验。

“你去哪了!”

“我……”费恩努力回忆,“我去见了我父亲……”

这几天,坦克营营长艾利克斯上尉十分焦虑。三天前,他奉命全速来到苏德边界。等他按时赶到后,又接到了原地待命的命令,一等就是三天。从局势上看,恐怕要与苏军开展。但这可能吗?这是要赌上帝国命运的那种行动。这不是他这个级别的军官有资格知道的军事机密,但他还沉得住气,他相信一个人。自从跟着曼施坦因司令征战以来,他们还没有输过,跟紧他就对了。但营内士兵之间的流言,隐隐有点失控的感觉。围绕着“打苏联”这个话题,各种小道消息,飞遍整个营地。他四次下令,才把躁动的氛围压下去。

现在,他正在营帐内观看地形图,一个守卫前来报告说:“有个德国人要见您,说有重要情报。”

“什么样的人?”

“是个七八十岁的老人。”

“不见。”艾利克斯断然回道,一个老人能提供什么情报。战事紧张,虚虚假假,安心等着上级的命令,坚决执行才是最正确的选择。

但守卫并没有走,而是递上来一张纸条,说:“他说了,如果你不肯见他,就把这张纸条给您。”

艾利克斯迟疑半晌,还是接了过来,他打开一看内容吃了一惊。里面列举出来的都是他的个人信息,住在哪、妻子名字、他的生日,甚至他的小名……这普通的人根本不可能知道。难道是熟人?但他实在猜不到谁能知道这些隐秘。

“把他带进来。”他说。

艾利克斯让守卫离开后,走到老人面前,细细打量了半天。不认识!他举起手里的那张纸,像审讯一样:“你到底是谁?”

“父亲!”费恩看着眼前这个年轻英俊的军官,脱口而出。

“他相信你了?”吴述问。

费恩摇摇头,他花了十五分钟,哪怕他说无数只有家人才知道的隐秘,艾利克斯依然无法相信眼前这个老人就是他的儿子。而后万般无奈的费恩,告诉了他接下来会发生的事情:1941年6月22日凌晨4点15分,艾利克斯将作为550万德军中的一员,参加巴巴罗萨作战;前两个月,他们会长驱直入,逼近莫斯科;8月25日,他将要随着古德里安参加基辅包围战;并最终死于苏军反包围的冲锋中。

“现在你去努力想一下你的父亲。关于他的一切,看看哪里变了。我要去看看这个世界哪里变了。”

吴述等不及新记忆的重建,转身坐到电脑前,开始搜索起关于巴巴罗萨方案的一切。

搜索的结果让他禁不住颤抖起来,因为:一!切!都!变!了!

新的时间线,德国仍然是1941年6月22日凌晨发动的巴巴罗萨行动,并一举向前推动了200公里,逼近莫斯科。但是之后的事情就全变了,古德里安并没有南下参与基辅包围战,而是继续前进并一直拿下了莫斯科。莫斯科以东是一片平原,无险可守,苏军一退再退一直退到了乌拉尔山脉,并于匆忙间建立了乌拉尔防线。之后双方就开始了对峙。

德军一方面是因为战线拉得太长,兵力被稀释得过于分散,难以发起大规模的战役。另一方面是因为行动过快,后方根基不稳,占领区的俄国人民(苏联在莫斯科陷落后,逐渐解体了)不断袭扰德军,破坏军备物资,让德军资源消耗过大。俄罗斯匆忙间建立的乌拉尔防线,依山而建,易守难攻,但由于溃败得太快,大多数的重工业生产设备都丢失了。尽管俄罗斯一刻不停地搬运,但远远不够装备整个俄军,只能勉强稳住防线。要想建立一个装备齐全的俄军,很需要时间。双方都因为各种掣肘因素,疲惫不堪,只能僵持。

僵持为同盟国带来了生机,但对轴心国来说则是灾难。同盟国兵源太庞大,几乎无穷无尽。每天新入伍的人都远多于战死的人。而德军的人口基数限制了他的兵源,而占领区的兵源,不止战斗力不强,而且极不可靠。此消彼长下,1946年,反法西斯战争取得了最终的胜利。战后的美国,成了世界上唯一的超级大国。而在二战中发挥作用最大的中俄美英法则成立了联合国,并担任常任理事国。

德国没有东西分治,美苏没有冷战、更没有争霸……

他们两个给世界带来了什么!吴述努力让自己冷静下来,他望着走过来失神的费恩:“你父亲——”

“他死在了莫斯科。”

“费恩、费恩,我们得想想办法。”吴述努力让他冷静下来,“在你见过你父亲之后,整个世界完全变了。我们得想办法把时间线扳回来!”

“为什么?”

“因为你的跳跃在蝴蝶效应的放大下,几千万人的命运都改变了。”

吴述说得激动但费恩却冷静得过分。“可我父亲还是死了,而这世界也好像还是原来的样子。”

吴述一下子愣住了,费恩的话他一时不知道该如何接下去。

刚才他搜索的时候,就觉得哪里不对劲,但一时想不起来。现在终于发现了,就是世界表面看发生了变化,但实际上与之前没有多大差异。穷苦的国家依然穷苦;发达的国家依然发达;基因技术、载人航空、登月、核弹……这些二十世纪撼天动地的科技,依然都出现了,区别只是晚了几年、早了几年。现在的德国,与经过东西分治再合并的德国,没什么区别;现在俄罗斯,与经过苏联的辉煌又衰落解体后的俄罗斯,没什么两样……

这与他们的猜想完全不一样。在实现时间跳跃之前,几乎所有的科学家都认为,在蝴蝶效应作用下,掌握了时间的力量,就等于具有了逆天改命的能力。但现在,事实告诉他们,尽管穿越带来了无穷的变化,但时间用几十年就完全扭回了原来的轨道。这是一种什么力量啊!

“好像真的没变!”吴述好像对费恩说,有好像在对自己说。

“就像,就像我父亲还是死了。其实我早该想到的,二战中死掉了几千万人,想活下去哪有那么容易。”

“费恩,我觉得我们需要换一个研究的课题。”

“嗯?”

“我发现了一个很奇怪的事。你的这次穿越,看似改变了世界,但其实无论从微观上——也就是你父亲的事情上,还是从宏观上——也就是历史上,其实都没带来本质上的变化。甚至,从表面上都没有看到什么变化。”吴述越说越后怕,“我们之前无时无刻不再考虑蝴蝶效应,但现在看似乎我们这两只蝴蝶没带来什么效应。”

费恩眨眨眼,吴述的话把他从沮丧中拉了出来。

“这怎么可能。”

“你把你脑袋里面的两套记忆对比看下,就知道我说得对不对了。”

费恩闭上眼睛陷入回忆中,但是一阵剧烈的头疼把他咬醒了。他爬到电脑前,开始一顿搜索。几分钟后,他缓缓抬起目瞪口呆的脸。

对这种场景早有预料的吴述说:“我现在在想我们究竟能多大程度地改变世界。或许,我们一直都高看了自己。”

“从这次穿越的结果看,距离穿越时间点越近的事件受影响的程度越大,距离穿越时间点越远的事件受影响的程度越小。按照这个规律来说,我想”费恩缓慢而谨慎地说,“把时间再放长,穿越的影响就会完全消失。”

“我们,有必要研究下这个。”

“你有想法?”费恩说。

“你有思路?”吴述反问。

“为什么每次都是我先说。”费恩吐槽道,“我的想法是多回到从前几次,验证猜想。”

吴述点点头:“这的确是个办法。但要提前说好,试验结果完成后,我们要把每次跳跃都抹去。”

“如果最后证明我们根本无法影响到这个世界,还有这个必要吗?”

“有。既然什么都改变不了,为什么不顺其自然呢?”

“有道理。”费恩点点头,“你呢?跟我一起?”

“不。”吴述摇摇头,“我想回归历史。如果我们的猜想是对的,那这就是一个规律。这种规律,应该具有普适性,历史中一定能找到与它互相验证的蛛丝马迹。”

“嗯,这样也好。我们得出的结果可以互相检验。”

“那就老办法,你研究你的,我研究我的。结束之后,再对结果。”

“一言为定。”

“一言为定。”

科学是人类历史上最能体现文明进步的东西,而且科学的进步是一步步积累下来的,有基本的时间顺序。我的实验主要就围绕这个想法进行的。为此我穿越了很多地方,但结果让我很意外,因为没有哪次真正意义上地改变了世界。

第一次我回到了1831年12月27日,英国海军的“小猎犬号”舰正要环绕世界做科学考察航行。这次普通的考察,将会因为一个不普通的乘客——达尔文而永远刻在人类科学史上。我想知道,人类历史上如果没有达尔文会发生什么。在他登船之前,我偷走了他的所有证件,他因此错过了“小猎犬号”号。《物种起源》这本书从人类历史中消失了。但进化论并没有,华莱士替代了达尔文的位置,提出了这个概念。

我早该想到的,当年这两个人几乎同时提出的这个发现。没有达尔文,自然有华莱士,对科学历史不会产生什么影响。我非常不甘心,在这次跳跃的基础上,我又去了1854年,去见了华莱士,在他潜心研究物种起源的时候,告诉他了几个我们的时代才有的科学发现。如我所料,一百多年后的科学成果对华莱士来说具有不可抗拒的吸引力。他的余生,都没有再回到英国。但尽管如此,进化论也还是没有消失。

经过两次改变之后的世界,进化论的代表人物是拉马克。虽然他的理论距离准确的进化论还有很大差距,但概念已经出现。那个世界里进化论的完善并不是由某一个人完成,而是由很多这个领域的科学家共同填补完善的。而更多化石和进化证据的发现,提供了证据,让进化论顺理成章地出现了。

你是不是想问,我把一百年后的发现给到一百年前的人,对世界会不会产生影响?答案是没有。这根本就不需要我做实验,其实在我们的历史上这样的事情就一再发生:无线输电的理论提出了100年后,才开始真正的使用;孟德尔的实验揭开了配子的规律,成果却被束之高阁,等人们能够足够理解的时候才发现它的价值;还有布鲁诺、哥白尼……因为在那个时代,相关的理论还不足以证明它,社会文明程度还不足以理解它,人们对自然世界的认识还不足以接受它。就像封建时代的人,知道质能方程也毫无意义一样。

第二次,我穿越遇见了爱因斯坦。

我给了他父母一大笔钱,并预言了一些历史事件,劝他们不要迁往慕尼黑。他们最终听了我的话,就留在了德国。你猜后来怎么了,相对论还是提出了。马赫早就对牛顿力学中的空间和时间概念产生了疑问;奥利弗·亥维赛也已经发现,带电粒子携带的“有效质量”与电场能量除以光速的平方成比例;而后的一些科学实验的现象,更是与牛顿的力学经典明显违背。就这么,在无数科学家的围攻下,相对论才逐渐纳入人类知识体系,但也是比爱因斯坦晚了二十年,他的确是天才。

第三次,我遇见了沃森和克里克。

DNA模型的建立,是人类历史上的一个里程碑。我这次没有刻意改变任何人的命运,而是给罗莎琳德·富兰克林做了一下提醒,她成了人类历史上的DNA之母。弥补了我们这个时代科学史上的这一遗憾。很快,DNA的秘密就成为了全人类的共同财产。但对世界几乎没有产生任何影响。

我还穿越了其他的时代、遇到了其他的伟大的人,无论我多大程度地参与历史中,都会出现类似的情况。

我已经明白,没有任何一个科学发现是由某个人单独完成的。他首先是站在已有的成就上,而且还有很多人与他研究的事项相同。他要有巨大的天赋,才能站在了那个时代的最前沿,成为这个领域的第一人。但如果没有他,他的发现依然会被别人发现,或者被许多人一起发现。因为当发现的前提条件都已经成熟时,出现就成了一个必然。从这点上说,没有谁是真正重要的,没有谁是不可缺少的。甚至,我觉得我们两个也一样。看看整个实验室,又有哪个东西是我们自己发明的呢?如果没有前人的发现,时间机器根本无从谈起。而有了这些发现,这些设备,时间机器的出现是早晚的事。

这让我想起了那本小书,普列汉诺夫的《论个人在历史上的作用问题》,里面的一个观点:人只能超越他的时代一小步,而无法完全脱离他的时代,无论是他的行为,还是他的认识。

后来我想,如果不去改变历史的轨迹,而是改变个体的命运呢?

我想念我的妻子汉娜,无比想念她!你知道的,我出生在1941年。自打我出生那天,就是炮火纷飞的日子。我对这个世界最早的记忆,就是德国战败。那个时候我和母亲,汉娜和她的母亲,躲在避难所里的一个小角落里,她们都在哭,而我和汉娜都还不太明白发生了什么。我们都没有了父亲。事实上,当时的很多德国人都没有了父亲。我和汉娜分享一切,一起见证了废墟中的德国是如何一步步重建的。

经过大学的短暂分别,我回到了德国,与汉娜结了婚。婚后的生活只能用穷苦来形容,让人难以忍受。我痴迷科学发现,忽略了现实生活。那个时候,无论是我还是汉娜,都看不到什么未来,我们最终还是离了婚。哪怕一起经历过生死,也经不住琐碎清苦日子的绞杀。我从来没怨过她,我永远记得那个在避难所里面,互相靠着的等妈妈的场景。也因此,我总是想要是她一直在就好了。

为此,我回到了1965年。为了不把年轻的自己惊吓到,我还做了点伪装。但我明显是想多了,我已经是一个糟老头,他不可能认得出自己来,哪里还需要什么伪装。然后制造了一个“偶遇”,在我年轻的时候最喜欢的那家披萨店——顺道说一句,还是记忆中的那个味道。闲聊中,在我把自己在几十年后的科学发现告诉了他,把自己的成果给几十年前的自己,应该不算学术不端吧!另外,我有给他贡献了一些想法,足够他申请几个专利的了。但我没有给他叫他投资,我太了解我自己了,我不是那块料。

可最后你猜怎么着,我还是没和汉娜走到最后。虽然钱的问题解决了,但其他的问题越来越重。我和他之间的差距太大,无法和解。她小学都没有上完,就开始供养她病重的母亲,在这种生活的折磨下,她虽然坚强、能干,但也变得斤斤计较、目光短浅、睚眦必报。她读不懂我在科学研究上写下的任何一句话,我也搞不懂琐碎的生活中为什么有那么多事要忙,但最终还是我提出了离婚。你看这可笑不,我千方百计回去修改时间线,回过头来最终还是我提出的离婚。

我确实改变了命运,但也没有真正地改变。我取得的还是这些成就,还是与第一次爱过的人离了婚。我固然可以改变一些东西,但是这样做的意义有多大呢?我可以把现实按照自己喜欢的模样调整,但它能持续多久?我可以让自己变得富有,但那会让我变得幸福吗,开心吗?

这是一个成功的实验,但我却高兴不起来。

该我说了,是吧。

这段时间我找到了几个研究社会学、历史学的老朋友,询问这方面的问题,还真的发现了一些规律。这个说起来就有点复杂,你我一直是研究科学项目的,对这块了解没有那么多。我说一下我发现的,你要是觉得哪里不对,直接跟我说就好。

人类历史其实只有短短的几千年。先说文明初始的时候,7000到5000年前,在北纬30℃左右,先后出现了四个古老文明,尼罗河流域的古埃及、两河流域的古巴比伦、印度河流域的古印度、黄河流域的古中国。这些文明之间互相独立,尽管具体表现不一样,但都遵循一样的发展规律:原始到奴隶,公有到私有,母系氏族到父系氏族。这是一个很奇怪的地方,这些互不接触的地方是怎么做到如此一致的。而现代研究理论认为,这是文明自然的发展过程,这里起作用的,是人类这一个群体。

你肯定想问为什么文明都在北纬30℃是吧。这确实是个有意思的事,确实也有一个推论。先说结论,归根结底是气候和地理的问题。北纬30℃四季分明、物种丰富,夏季物产丰足、冬天寒冷缺水。这样的环境,有利于让人养成观察规律,总结经验的习惯。比如高纬度的地区太冷,能活着就已经非常不容易,而且无法形成大的集群,再加上生活方式单一,无法形成知识体系。低纬度太热,不会缺吃的、不缺水喝,也就不用储存过冬的粮食,不需要为了活命费尽心机。而中纬度,也就是刚才提到的北纬30℃左右,既不会把人饿死,又不会让人过得舒坦,他们要想活下去必须学会观察气候规律,总结经验并传下去。这些经验规律,就是文明的雏形。另外,也不是北纬30℃都有产生文明的条件,印度、巴比伦、中国、美索不达米亚这四个文明点,都是靠近河边的。那个时代种植太依赖水,只有河流旁边才有足够的水用。产粮够了,人才会聚集起来,没有足够的人群,根本没办法产生足够的可以积累的经验。很明显,这些有价值的经验规律,这是当时的人一起研究出现的。你瞧,文明起源这么大的事,居然能挖根挖到地理上。

说到这,我觉得你刚才说的很对:没有谁是不可缺少的,经验积累到一定程度,会很容易产生新的认识,发现新的规律。不是张三发现,就是李四发现。没有谁是真正重要的。

这才说到5000年前,往后就更有意思了。无一例外的,甭管是差了几百年还是上千年,都从奴隶社会进入到了封建社会。只有早晚的区别。没有谁是刻意这样子做的,但大家还是非常自然地不约而同地进入到了这个阶段。而后我们就熟悉了,在资本主义的发展下,全球迅速一体化,不同的文化交流融合,互相吸纳。现在全球人都能看到同一条新闻,看同一部电影,听同一首歌,买同一个品牌,吃同一种药,开同一种汽车,穿同款的衣服……最明显的,世界上所有的城市几乎都是一样的,高楼大厦、马路公园、地铁车流。纵观历史的进程,更像是自然而然发展而来。

当把人类当成一个整体来看的时候,当梳理大历史的时候,个人——无论他是谁,都会被抹杀得一干二净。

有个比喻很恰当,我们在同一辆车上,但我们不知道车要去哪,不知道是谁在开车,更不知道如何让他绕个弯、或者停下来。我们只是乘客,车有自己的方向和目的地。

仔细想想我们的生活也确实如此。每个人都在努力生活,可这种拼命式地生活,真的是我们想要的吗?有几个人正在过自己梦想要的日子,做自己真正喜欢的事?不都是在既有的社会运行体系的轮子下马不停蹄吗?一生之中,究竟有多少事情是我们能够控制的呢?1%?10%?还是20%?

就像你的第一次穿越,尽管你彻底改变了巴巴罗萨的结局,但第二次世界大战的结局,是不可能改变的。德国妄图以一国之力,统治整个欧洲的设想,从逻辑上说就不可能实现,失败是必然,只是时间的问题,可能会很久,但不会改变。就像日本妄图以一国之力,占领整个亚太地区一样,失败的结局从开的第一枪就已经注定。

我们改变不了世界,而是他改变了我们。即便我们有了时间机器,恐怕依然如此。

吴述和费恩讲完自己的结论后,默契地陷入了恼人的沉默。

“自从我接触科学开始,我就知道,它值得我花费一生的时间。很庆幸,我有你这个搭档,我们把所有精力都堵在了时间机器上。可时间机器告诉我,一切都是自然而然发生的。努力与不努力,用心与不用心,只是将其延后或者提前而已。这真的是太打击人了,我心中改变世界的那条信念一下子消失了。我怀疑自己的价值了。”费恩仰着头,眼睛盯着实验室柔和的灯光。

“价值是自己给自己的,不是与生俱来的,它也只对自己有意义。就是那些,你做了就会觉得不枉费此生的事,就是那些让自己开心的事。至于我们对这个世界的意义,我想……”吴述停下来,走到实验室的墙边。

“我们都是其中的一块砖。这道厚实的墙体,无论缺了哪块砖,都仍然会屹立不倒。但如果所有的砖都缺失了,墙也就没有了。这就是我们的意义,渺小而卑微,但我们的文明,是由无数个渺小和卑微建立的。我们这两块砖,就像这间实验室,躲在这么大的地球的一个小小角落,努力地理解我们的这两个世界。”吴述说。

“我们这两只蝴蝶,无论怎么煽动翅膀,也无法引起风暴。但如果无数只蝴蝶,一起煽动翅膀,那说不定都可以形成风暴。”费恩看着吴述笑了。“老伙计。咱们看看科学界还有哪些课题比较有意思。虽然咱们都已经没几年活头了,但这也是咱们唯一会做的事了。”

吴述没有回答,而是在思考一个问题。整件事让他就隐隐觉得有地方遗漏了,而且是一件很明显的事。他开始回忆这几天发生的事。时间机器,文明,科学发现,改变未来,未来不可改变,蝴蝶效应,蝴蝶无效应,历史,人物,善良与邪恶,渺小与伟大……千头万绪,在他的大脑里疯长延伸连接缠绕。猛然间,一丝线牵了出来。

“有件事比这更重要。”吴述说。

“说来听听,”费恩说,“最好是件比时间机器要有意思的事。”

“我们发明了时间机器,跳跃到了几十年前,影响了历史,但实际上没有真正地改变它。”

“对,没错。”

“然后我们发现,无论我们怎么做,对于科技史还有大历史,都没办法真正改变它。”

“没错。”

“甚至个人经历,固然可以改变,但这种改变也没有多大的意义。”

“你想说什么可以直说了,我受不了了。”费恩眨眨眼。

“如果这些都不可改变,或者这种程度的改变没什么真正的意义,那”吴述干咽了一口,“那,是不是说明,我们这个文明诞生的时候,就已经注定结局了。我们在行为上、选择上、个体上的差异,只是改变了起点到终点的路径,而无法改变结果。”

“哇哦!”费恩像被点醒一般,他仔细想了半晌,才谨慎地说,“你的猜测还真有点道理。”

他看了看穿越仓,打了个响指,“我知道我们该干点什么了!”

“干什么?”

“我们现在的时间机器只能往前而无法往后跳跃。也就是说,我们只能看到历史,无法看到未来。”费恩兴奋起来,“如果你的猜想是对的,我们乘坐的这辆车的终点就是注定的。难道你不想看看等着人类的最后一幕是什么吗?”

“你的意思是,我们来研究能够跳跃到未来的机器?”吴述仰着头,实验室的灯光下,他脸上的皱纹显得异常明显,“那是个好大的课题啊!不知道我们还能不能活多久。”

“那不重要。因为这是对我们想做的事,对我们来说有意义。不用为结果,因为结果早已经注定了。”

“有道理!”吴述点点头,“不过,在这件事之前,我们得把之前跳跃都抹去,让它按照自己原本的样子继续下去。”

“这件事就交给你了!我跳跃太多次了,神志已经不清了。我把时间和坐标给你,你去在我行动之前阻止我。尤其是跳跃到1941年那次,那个我还什么都不知道,你需要把整件事讲给我听。”

“那,一会儿见!”

“一会儿见!”