拉格朗日透镜“被拆除的前一天,首钢园闹鬼了”

被拆除的前一天,首钢园闹鬼了。

被拆除的前一天,首钢园闹鬼了。

每隔1小时,园区里的几幢代表性工业遗存建筑会产生灵异现象。四号高炉喷出浓烟,秀池水面中央咕嘟咕嘟冒气泡,四座巨型冷却塔顶部弧光闪烁。市政局调查中接到群众反映,说近年来首钢园经常闹鬼,夜深人静的时候总传出炼钢的声音,烟囱里还能看到蒸汽。

一时间流言四起,这座拥有百年历史,为国家输送了巨量钢铁的工业园区,怎能甘愿被拆?大家议论纷纷,一定是它在抗议。

果然,市政局工作的发小何来告诉我,三幢建筑的间歇性信号被解析为摩斯密码,得出三个中文汉字——甭拆我。我哈哈大笑,看来这“鬼”也是咱地道的北京爷们哪!

何来沉默了两三秒钟,小声说这起闹鬼事件的幕后指使已经被查明,他就是……我老爹。

什么?我又惊又怒,转念一想,这老头干出这事不稀奇。

市政局会议室里,我爹理直气壮:“为啥又要拆?为了环保,咱们首钢园世纪初就被迁到曹妃甸。现在成了公园供大家遛弯又没污染,凭啥还要牺牲它?”

我爹在首钢干了大半辈子,他不想眼睁睁看着园区被拆,于是联合一帮工友老大爷在园区里搞了些花招,还到处散布闹鬼言论。谁知伎俩太拙劣,转眼就被专家识破了。

市政领导明白老爷子的良苦用心,心平气和地解释:大爷,现在全球气温比10年前升高3.7度,北京市夏季地表温度一直在70度上下,这多吓人呐!必须建造大型蓄水池,给城市降温。首钢园面积大地理位置佳,是最适合的选址,这次拆除改建也是为了全市人民的生活。

“能有炼钢车间热?!钢水1450度,车间通道55度,咱钢铁工人眼睛都不带眨一下!”我爹抬杠。

我赶紧拉住他让他别说了,代他和几位领导诚恳致歉,好在大家都没追究。何来偷偷告诉我园区仍旧按计划在明天清晨拆除,让老爷子有点心理准备。

“我让老徐多踩踩点多测验几次,好嘛,还是被人看出来了。”回去路上,我爹愤愤不平。

“你也知道,地球遭遇了危机,格陵兰岛冰盖融化、亚马逊雨林退化,这么做也是为了生存。况且,首钢园都成了遗址,何必较真呢。”自2022年那个炎热的夏天开始,一年比一年热,彼时四川地区首次出现限电,而现在,全国已开展轮流限电多年。对抗高温成了全人类最大的目标。

“你懂个屁!首钢为国家生产建设贡献了多少,光工人就30多万。转型冬奥赛场和工业遗址不挺好么,要是炸成平地,改了蓄水池以后谁还记得?咳咳咳——”我爹说得激动,不住咳嗽。

“好好好,你别动气,过敏又加重了。”

高浓度二氧化碳和高温让植物产生出更多的花粉,空气中花粉浓度增加,过敏症变得常见。我爹也患了病。

“赶紧开吧,咳咳,待会东城区限电拉闸了。”我爹摆摆手。

第二天早8点来电,我刚打开手机,何来的电话就进来了。

“又闹鬼了!”

“什么?”

“大烟囱刚被拆,转眼又长出来了!”何来声音颤抖。

02

经过几天调查,此次灵异事件证实和我爹无关。

量我爹和徐大爷他们也完不成这次的壮举。当天早上7点,园区里被称为大烟囱的四座冷却塔中的两座率先被爆破拆除。可此刻,这两座烟囱却完好无损地矗立在原处,好像什么都没发生。

市政局赶紧封锁消息,避免舆论发酵。我们爷俩被请到首钢园指挥部,我爹以老首钢工人身份作为顾问,我呢,是顾问的顾问——照顾老爷子别到处乱说乱问。

面对一屋子人,我爹幸灾乐祸:早说不让拆,嘿,你瞧吧!

我塞给他一把扇子让他一边凉快去,忙问市政人员怎么回事。何来给我放了一段视频,监控显示大烟囱被炸药夷为平地后不到1小时,漫天烟尘中两座冷却塔“人参果树”一般迅速复原。放慢镜头,大烟囱像水墨画一样凭空出现在空白处。

要知道,它们足有70米高,底座直径57米!

防爆小队深入建筑底部探查,它们并不是光影或者全息图像,而是实打实的人造建材。小队取回的冷却塔墙体构成物质的密度比原混凝土墙体低,且呈蜂窝状,蛋白酶含量极高。

何来说并没有想象中那么神秘,中科院很快得出了分析结果,他说:“墙体主体依然是混凝土,但其中充斥大量原核生物的尸体,也就是细菌。”

“细菌?怎么能复制出大烟囱?”我惊诧。

“这就是请叔叔过来的目的。”何来说。

一行人戴上安全帽,穿上过去的劳保服,由我爹带头在各个厂区车间参观起来。从冷却泵站、制氧厂房、电力厂房、炼钢炉……一路上,老头神采奕奕,两只眼睛亮的像灯泡一样介绍这介绍那。

何来说,现场采集到一部分活体细菌,可惜已失去分裂能力,无法人为培养。中科院专家判断这是一种新型厌氧菌,是首钢园炼钢时某个环节培育出来的。因此,他们要现场复原炼钢过程,培养出原生的厌氧菌,探究其复制能力。

被改造成公园的首钢园钢铁主流程停产,在我爹要求的设备运来后,系统恢复了正常运转。我爹站在台架上,指挥一斗斗焦炭、烧结矿、块矿以及石灰石,沿着链板传送带送入三号高炉。

“您瞅准喽,这可是中国历史上连续生产时间最长的炼铁高炉!”我爹挥着折扇。

三号高炉炼出的铁水经粗大的管道运输至制氧厂中的氧气炉中,氧气通过氧枪注射入巨大的转炉中,明黄夹着赤红的铁水翻滚沸腾,棕色烟尘四溢,铁水温度高达1200度。

“各位,这是中国第一座氧气顶吹转炉!”我爹双眼坚毅,仰头凝望那多年不见的火热景象。他挺起微驼的腰杆,迎着纵横的管道与高大的机械群落,举起折扇激情指挥,背后机器轰鸣,压力表有节奏跳动,风扇奋力旋转,纯白的蒸汽顺着70米高的冷却塔喷涌而出。

钢铁交响乐鸣奏下,何来竖起大拇指,我热泪盈眶。

我替父亲高兴,他又找回了当年在首钢工厂里劳作的乐趣。转念一想,是气温变高导致人们生活的变化,让父亲郁郁不乐。天太热了,无人机每天数次洒水降温,各街区轮流限电,居民迫不得已不会外出,整日居家办公生活。各类疾病与心理问题随之而来,给这个烦闷的世界增添了几丝忧郁。

灾难之下反常之事频出,富士山喷发,太平洋中生出旋涡,东非草原森林大火不止,极端天气肆虐,这又冒出来一种神奇的细菌……人类不是没做过补救,但尝试各种方式无效,眼睁睁看着环境变化加剧。作为材料学家,我此前参与过联合国发起的“地球大棚”计划,即在南极上空铺设气溶胶来减少光照实现降温。可是试尽各种材料,均无法保证气溶胶不随气流飘荡的同时有效阻挡阳光。计划失败的那段时间,我心情沮丧,我爹有事没事还说风凉话,闹得爷俩总是冷战。

停止运转了几十年的首钢园像沉睡的钢铁巨兽再次苏醒,首钢大跳台被各个车间的灯光映得流光溢彩。每个人脸上都红扑扑的,晚上下了班大伙在大风扇下唱歌的唱歌,快板的快板,象棋的象棋,又回到了我的小时候。

一天中午我正在食堂打饭,何来打来电话。

“来了!出来了!”他语无伦次。

“什么出来了?”

“细菌!细菌出来了!”

03

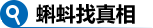

在炼钢的每个环节中认真观察,中科院微生物专家在3号高炉和4号高炉中发现大量厌氧菌聚集。它们在转炉中的1200度铁水里繁衍生息,当温度低于800度即失去活性,不再繁殖。

这是一种全新发现的,极端嗜热的厌氧菌,通体呈杆状,直径0.5微米,体长4微米。浑身遍布数百根纤长的鞭毛,运动能力强。由于在首钢园被发现,它们被命名为“首钢菌”。我爹听了直乐,这名字起的好!

根据专家们建立的模型,从转炉中繁殖出的首钢菌,一部分休眠在地下,一部分向四周“殖民”,冷却塔、秀池、九龙头,大跳台……踪迹几乎遍布整个园区。

令专家疑惑的是,外出殖民的首钢菌附着在某处建筑表面后,最终能量耗尽,休眠一段时间后便会死去。死亡的首钢菌,如何能完成“复制”的壮举呢?

在活体首钢菌身上,专家进行无数次实验,都未呈现复制的能力。对于这种神奇现象的原理,专家们同样毫无头绪。

“那就模拟呗,照葫芦画瓢!”

我爹的话提供了思路。和复原产钢找细菌一样,项目组的专家决定模拟爆破场景,看复制如何产生。

北京难得凉快,阴云密布的天空吹着小风,众人站在竖起的5号高炉前,心提到了嗓子眼。5号高炉位于秀池南岸,外形大小与4号高炉完全相同,是特意为了实验而建造的。

经过检测,5号高炉表面已经覆盖了一层休眠的首钢菌,其分布密度和生物活性与两座冷却塔表层的首钢菌一致。按理说,已经具备了复制的物理条件。

何来大手一挥,引爆程序启动,在众人的瞩目下,84米高的5号高炉瞬间土崩瓦解,化为平地。

爆破激起的浓烟中,并未有新的高炉出现。实验失败了。

面对未知的生物,神秘的自然现象,没有任何理论和数据支撑,实验只能采取穷举法。项目组先后建造了大大小小的铸钢烟囱、砖石结构的操作台、热镀锌龙门架、混凝土冷却塔等各种材料的建筑,在各个时间段,各种实验参数下进行尝试,但无一例外地失败了。

阴霾的情绪一如北京连日的阴雨,在众人心头驱散不去。

“建筑都是后造的,而产生复制的冷却塔距今已经七十余年。我建议再爆破一座老冷却塔,以做对照。”一位老专家说。

“不行!”我爹极力反对。

“老爷子,这都是为了实验。如果成功了,这种细菌的复制功能肯定能为人所用。”他解释。

“要爆破,除非把我先炸了!”我爹丢下一句话,气哼哼地摔门而去。

当然了,最终项目组折中采纳了该建议。两周内,如果现有的实验仍不成功,就得牺牲第三座冷却塔了——为了建造蓄水池,整座首钢园本来就是要爆破拆除的。

我了解我爹,他脾气大说发作就发作,来那股倔劲说啥也不好使,可事后寻思寻思觉得别人有道理也就不吱声了。他和何来能聊到一块儿,何来没事就陪他喝酒,红星二锅头,还得拿搪瓷茶缸装。

这几天,他和何来一闲下来就往资料室里跑,泡在成摞的实验材料里来回翻看。这架势赶上要考老年大学似的。我不管,只要老爷子别惹事别看啥啥不爽,他想怎样怎样吧!

第三座冷却塔被爆破的前三天,老爷子和何来举着材料咋咋呼呼地从资料室跑出来。像是拿到了录取通知书。

“是阳光!”

何来向项目组解释。

由于是户外实验,此前项目组一直没有把阳光作为参数考虑在内。由于极端强对流天气,北京持续了一个月的阴雨天,而两座冷却塔被复制那天,是个闷热的大晴天。

何来和我爹仔细翻阅天气与实验数据,发现有几次实验后,在被爆破建筑物的附近发现了数量不等的首钢菌。天气阴得越严重,首钢菌数量越少。

“再试一次吧,我们挑个大晴天!”何来兴奋地说。

说来也怪,两天后的清晨太阳高挂,照得首钢园熠熠生辉。

此次参与实验的是一座混凝土料仓,圆形的仓筒竖起,像一艘等待发射的火箭舱体。何来擦擦脸上的汗珠,对众人点点头,示意爆破程序启动。

伴随清脆的炸裂声,料仓主体倾斜爆裂,随即化为一块块碎屑,落入地面。

太阳直射在腾起的烟尘上,一闪一闪。

众人瞪大眼睛。

在耀眼的烟雾中,一座白底蓝条纹的料仓散发着白光,破土而出。

04

随着实验的成功,首钢菌复制能力之谜正式揭开。

原来,生活在极端酷热环境中的首钢菌,其繁衍环境特殊且不稳定。为了保证物种繁衍,菌群逐渐演化为三类角色。

第一类即开疆扩土,寻找下一个宜居环境的远征菌。它们有强烈的趋光性,借助于浓密的鞭毛,实现远距离游动。首钢菌体内富含丝氨酸蛋白酶,这种蛋白酶具有超强记忆功能,即使菌体死亡,依然能够完整保存信息。远征菌在发现适宜生存环境后,会释放这些信息,告诉同伴。

接受这类信息的,是第二类菌种,也就是信使菌。信使菌即便在休眠时,也可以收到远征菌发来的信息,准确识别出远征菌所在位置,周围的环境等等。除了这种模式,当外出的远征菌蛋白酶短时集体被破坏时,信使菌也会收到警报,认为远方的伙伴遭遇危难。

这两种类型信息,信使菌会传递给第三类细菌,也就是让整个首钢菌家族具有复制能力的复制菌。复制菌能量汲取和释放能力超强,它收集极热环境中的热能,贮存在体内。当接到破译的信息,菌群决定行动后,复制菌释放掉热能,让自己运动到外界。吸取阳光再次转化为能量,这种能量巨大,让它们能够按远征菌蛋白酶中留下的图纸,提取现场的原材料,编制远征菌之前的居住环境。为后代留下“房产”。

也就是说,首钢园停产后,由转炉中繁衍出的远征菌迅速游动到周围建筑中,约50万亿远征菌攀爬附着在冷却塔上。它们驻留此处,多年后大部分自然死去。当爆破发生时,蛋白酶集体遭到破坏,在地下休眠的信使菌收到信息,识别为远征的同胞们在开拓新家园路上遇到危难,于是1000万亿只苏醒的复制菌们分批次释放能量出洞。

它们一出来,便获取了充足的阳光,巨大的能量促使它们几乎以光速飞至原冷却塔的位置,同时结合地上被炸成粉末的混凝土,按照远征菌原来的位置,以人类不可察觉的速度合成一座冷却塔。当然,原冷却塔的材料不可能全部结合,因此密度较低。

参与合成冷却塔的复制菌不会存活太久,但它们以血肉之躯搭建了远征菌的生存环境,确保该分支没有覆灭,延续蛋白酶信息的传递。

首钢菌家族以这种悲壮的方式,使得种族在模拟的环境中继续留下足迹,实现迁徙的同时,为寻找新家园铺路。项目组阴雨天的实验中,第一批复制菌外出后并没有通过阳光获得能量,因而搁浅在途中,后续的复制菌便没有继续出来。

“这真是一种伟大的生物!”何来感慨。

“值得喝它半斤庆祝。”我爹说。

老爷子的话没错,这种神奇生物的发现确实值得庆祝。作为材料学专家的我,大受启发,通过首钢菌的复制能力使其建造了很多轻便遮光的建筑物。话说它们吸收光线的能力真强,每一栋复制的建筑都能作为天然空调。

首钢菌比蓄水池高效便捷,蓄水池改造计划终止,首钢园重启炼钢产业,用于大规模生产首钢菌。

我爹干的更起劲了,成天挥着折扇,指挥各个车间搞生产。

“加氧气,升温,升温!”老爷子扯着嗓子,“那玩意在1200度高温最容易生崽子,再高点儿!”

过去炼钢用于国家建设,现在炼钢用于国家乃至全球降温事业,首钢菌远销国外各地。中科院公开首钢菌“培育”方案,让各国都能享受到它们的神奇功效,造福全人类。只是它们的繁衍环境苛刻,一般的国家地区不具备大规模炼钢能力,只能进口成品首钢菌。

中科院专家继续研究首钢菌的特性,一次研究中发现,它们不仅能在1200度高温环境中生存,甚至在零下270度的绝对低温环境中依然可以休眠存活。

“什么?3K温度下也可以?”我不敢相信。

“是的,实验证实了。两种极端温度它们都能驾驭。”专家肯定地说。

我大脑空白了一会儿,然后一个激灵。

“有救了!地球有救了!”

我大叫着奔出实验室。我爹说呜呜喳喳的,像收到了录取通知书。

05

听说我要做一面巨大的透镜挂在地球上空,何来挠挠头,说猜到了用首钢菌来复制,但材料是什么?

我买了个关子,说请好吧您嘞!

我联合中科院,找到当年“南极大棚”计划的团队,在联合国的支持下启动了“首钢计划”。我爹在炼钢车间里兴奋地满脸通红,“老少爷们们加把劲,温度可得整好了,这锅细菌可是要上天哪!”

其实,通过太空遮阳伞的方式给地球降温的方案早在1989年就被提出过,虽然想法合理,但实现却是世界级难题。需要使用一面无比巨大的,轻薄如蝉翼的材料才行,先且不说这种材料没有,即使有,人类又怎么有将超大面积物质发射升空的能力——除非达到卡尔达肖夫一级文明!

感谢首钢菌,它们本身就是一种优质材料。

长征5号重型火箭载着“首钢1号”探测器在文昌发射升空的那天,我爹一把抱住了我。我愣在发射场的平台上,当我挣脱开来看向他时,他却转过身,背对着我偷偷擦眼睛。

经过82天飞行,首钢1号成功进入日地拉格朗日L1点。这里是地球与太阳之间的引力动平衡点,这个位置上受到来自各方的引力大小基本相同。放置在L1点的物体将始终停留在地球和太阳之间,从而有效拦截掉太阳光。

首钢1号满载充足的首钢菌,微型探测器从舱内驶出,在太空中用远征菌铺设了一层1000米*1000米,10微米厚的空心菌板。菌板全透明,在阳光照射下呈现微弱的赤红色——那是铁水的颜色——如透镜一般。

最初的9个透镜按3X3排列,接下来,探测器释放特殊气体,令远征菌误以为找到了宜居地点,丝氨酸蛋白酶放出信息。首钢1号中的信使菌联动复制菌,立即启动复制。太空中日照充足,透镜如莲花绽放般展开,迅速扩展为100万平方公里见方的拉格朗日透镜。横亘在地日之间。

“瞅瞅,我儿子给地球戴眼镜了!”我爹在电视机前得意地指指点点,大声向工友们炫耀。“这眼镜,可真的是太阳镜!遮光的!”

拉格朗日透镜展开后,探测器继续工作,它将其余休眠中的首钢菌及培养液注射到中空的透镜内。10微米高的透镜,中间堆叠着14层首钢菌,让镜面颜色加深了。“你们看,太阳镜变色了,红扑儿的,和枸杞酒一个色!”我爹嚷到。

直接吸收阳光会降低L1点的轨道稳定。恰巧具有超强吸光能力的首钢菌在3K温度下集体休眠,并不会吸收或反射光线。

拉格朗日透镜镜身有效地导致太阳的平行光线分叉,或短暂收敛后分叉,将大量阳光扩散到远离地球的地方。将地球表面的太阳光成功减少2%。

首钢菌真是天生用来制作拉格朗日透镜的最佳材料,这让我一个材料学家都觉得不可思议。在太空中,维护和替换拉格朗日透镜的成本和工程量巨大,几乎不可实现。然而神奇的首钢菌却能够自行完成。

太空中低温无氧的环境并不能杀死首钢菌,但是低压可以对休眠的首钢菌带来伤害,最外层的远征菌生存时间为3-6个月。它们即使死去,也不影响拉格朗日透镜整体叉开光线的功能。当远征菌多年后菌体大面积破损,蛋白酶集体失效,里层的复制菌收到信息会及时补位,延续透镜功能。14层首钢菌的拉格朗日透镜保守估计使用寿命在100年。这期间,探测器每5年补充一次培养液就可以了。

此外,透镜还具备角度调节功能。探测器小范围抽离内侧或外侧首钢菌,可以使透镜向内或向外产生偏折,从而增强或降低地球对太阳光线的吸收数量。

我因为在地球降温方面做出的巨大贡献,被联合国授予特别贡献奖。领奖那天,我佩戴一枚父亲当年获得的优秀炼钢工人的奖章,主持人问我获奖感言时,我说:“感谢我爹,感谢首钢。”

事后何来和我说,我爹当时看电视听到这句话的时候,差点没喷出来,“这小子,这是感谢我在首钢大烟囱爆破前装神弄鬼的那事吧!”

06

“儿子,好像又回到了你小时候的日子。凉快。”我和我爹并肩躺在首钢园制氧厂房的房顶,感受夜风的吹拂。

“我记得。”我拿出茶缸,和老头碰了一杯。牛栏山二锅头辣口,我赶紧抓了几颗花生米塞进嘴里。

“辣才爽口。”我爹吱儿一口,“嘶——哈”地享受这灼热感。

得益于拉格朗日透镜的作用,加之人们注重使用清洁、绿色能源,地球温度整体降低了2.5度。别小看了这2.5度,南极洲、格陵兰岛冰盖重新冻结,全球海平面下降,亚马逊平原生态恢复,绿色植物们换发生机。

城市不再限电,我们搬回写字楼里办公,大家来到太阳下运动散步。那个地球又回来了。

首钢园里,新建了一座“首钢菌”博物馆,用来纪念它们的发现和培育的全过程。我爹被聘为荣誉讲解员,每次他站在一楼展厅向观众们讲解时,都满怀自豪地指着我的照片:“这个给地球降温的人是我儿子,我是他老子!”

作者:张佳风

上海市科协“科幻苹果核”写作沙龙成员

上海市浦东新区科幻协会会员