《水滴》

短短14分钟传神地还原了小说《三体》中末世之战的场景。

新中国成立70年以来,我国从百废待兴走向繁荣富强,从一个落后挨打的国家成为世界经济体量第二大国,从科技事业低起点到如今航空航天、生物医药、军事重工等领域百花齐放,各个科技创新前沿都有了中国自主研发的身影。这一过程中,中国也涌现出了一批优秀的科普科幻影视作品,影响了一代又一代人的童年。这些影视作品引领一些人从此走上了科学研究的道路,也让一些人对探索、求知产生了一生的热爱。今天就让我们来盘点一下那些年我们追过的科普(科幻)片,看看是否有你记忆中的经典。

7. 《水滴》:最有创意的太空大战

小说《三体》如今是中国科幻界的一面旗帜,刘慈欣正是凭借着这部小说成为首位获得“雨果奖”(又名“科幻成就奖”)的亚洲人。中国也因《三体》有了自己的科幻文化。2015年,一名叫王壬的学生创作的短片习作《水滴》,用短短14分钟传神地还原了小说《三体》中末世之战的场景,惊艳了所有三体迷。

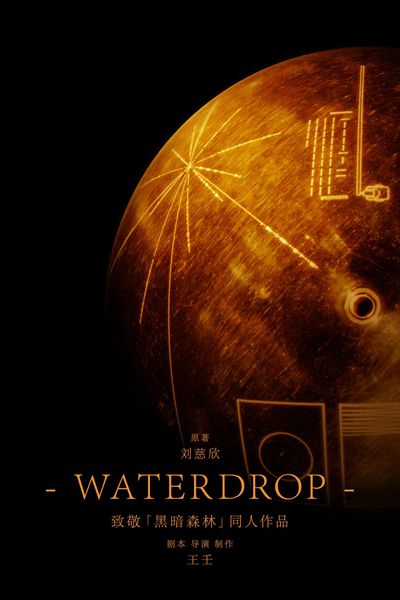

《水滴》海报(来源于豆瓣)

小说中末世之战发生在三体文明决定入侵地球的200年后,三体文明发射的首个探测器抵达太阳系。地球人为了展示迎战三体文明的信心,排列出2000艘行星级宇宙舰队迎接这一枚外形酷似水滴的探测器。水滴在被人类捕获后只用了最原始的方式——撞击,顷刻间就摧毁了人类的宇宙舰队阵列。

水滴用微观层面的想象描绘了科学之美:在强互作用力下将原子核固定,就能得到了表面绝对光滑、绝对零度物质,它的强度将比太阳系中最坚固的物质还要高上百倍。

短片《水滴》巧妙地展现了这一场大战精华:粗糙与精致、落后与文明、傲慢与自信的对比。《水滴》没有去描绘壮观的战斗场面,从水滴进入人类舰队视野后的第14分钟讲起,从小处不断放大,在暴风雨来临前戛然而止。缓慢沉稳的叙事风格让人觉得这不是一场太空战争的前奏,而是一出歌剧的序章。

《水滴》提出了一个问题:我们在微观层面探索有没有边界?回答了一个问题:中国人在科幻想象的国度有没有边界。