近现代航天的发展

各国对航天的探索。

航天工程不是一个单一的工程,而是众多科学技术的结合体,其中包括天文学、火箭技术、卫星技术、飞船技术、通信技术和计算机技术等。天文学是航天工程成为可能的理论基础,火箭技术的发展是人类能将卫星和飞船等送进外太空的物质基础,卫星技术和飞船技术使航天工程能够为人类的生活做出实际的贡献。计算机和通信技术的发展使得航天工程变得容易和可以远程操控卫星等在轨航天体。

下面首先介绍天文物理学的发展史。天文学的发展有很久的历史,不过,近代天文学开始发展并迅速地壮大起来是从哥白尼开始的。1514年记载哥白尼日心说思想的匿名小册子,即《要释》,在天文学家中间流传。哥白尼是一个胆怯的保守主义者,他的目的并不是要推翻旧的天文学,而是纠正天文学的谬误,还其本来面目。直到1543年,哥白尼的《天体运行论》才发表出来,日心说就是在其中被提出的。在日心说理论中,地球每天绕自己的轴转一圈,每年绕太阳运行一周。哥白尼虽然提出了日心说,但是没有利用任何新的观测资料作为依据,并且不能解决很多技术难题,以至于日心说并没有被当成一种不证自明的理论,也没有成为公认完善的天文学体系。1609—1610年,意大利物理学家伽利略制成第一台天文望远镜,并用它观测天象,发现了月亮上的山和谷,发现木星的四个大的卫星,发现金星的盈亏,发现太阳黑子和太阳的自转,认识到银河是由无数星体所构成,为哥白尼学说提供了一系列有力的明证。1632年伽利略出版《关于托勒密和哥白尼两大世界体系的对话》,论证了哥白尼的日心说,是继哥白尼之后对神学和经院哲学新的打击,是近代科学思想史上的重要著作。1672年牛顿创制了反射望远镜。他用质点间的万有引力证明,密度呈球对称的球体对外的引力都可以用同质量的质点放在中心的位置来代替。他还用万有引力原理说明潮汐的各种现象,指出潮汐的大小不但同月球的位相有关,而且同太阳的方位有关。牛顿预言地球不是正球体。岁差就是由于太阳对赤道突出部分的摄动造成的。牛顿提出的万有引力定律同样对天文学有重大的影响,这也间接地为宇宙第一速度的发现奠定了理论基础,宇宙速度的发现是人类能把航天器送入太空的理论基础。

作为航天工程的另一个关键,火箭技术虽然发展得很早,但是直到近代一些理论基础建立之后才得到巨大的发展。现代火箭之父是俄罗斯的齐奥尔可夫斯基,[12]1883年他在《自由空间》论文中便提出了宇宙飞船的运动必须利用喷气推进原理,并画出了飞船的草图。1896年齐奥尔科夫斯基开始系统地研究喷气飞行器的运动原理,并画出了星际火箭的示意图。1903年,他发表了《利用喷气工具研究宇宙空间》的论文,深入论证了喷气工具用于星际航行的可行性,从而推导出发射火箭运动必须遵循的“齐奥尔科夫斯基公式”。十月革命后,齐奥尔科夫斯基提出了燃气涡轮发动机的新方案,及飞行器在行星表面着陆的理论,1929年提出了多级火箭构造设想。第二位火箭发明实验者是罗伯特·戈达德,他于1909年开始进行火箭动力学方面的理论研究,3年后点燃了一枚放在真空玻璃容器内的固体燃料火箭,证明火箭在真空中能够工作。他从1920年开始研究液体火箭,1926年3月16日在马萨诸塞州沃德农场成功发射了世界上第一枚液体火箭。第三位航天之路的先驱者是赫尔曼·奥伯特,他是现代航天学奠基人之一。他于1894年生于罗马尼亚赫尔曼施塔特。于1938年在维也纳工程军院从事火箭研究,后又在德累斯顿大学研制液体火箭的燃料泵,但他的主要兴趣在固体火箭方面。1940年他加入德国籍,1941年到佩内明德研究中心参与V2火箭的研制工作。他的贡献主要在理论方面,他的经典著作为《飞往星际空间的火箭》于1923年出版。1929年经过修改和充实改名为《通向航天之路》。

经过一代代科学家的不懈努力,1957年10月4日,苏联拜科努尔航天中心天气晴朗,在人造卫星发射塔上竖立着一枚大型火箭,火箭的头部有一颗圆形的有四根折叠式天线的人造卫星“斯普特尼克”一号,随着火箭发动机的一声巨响,火箭腾空,在不到两分钟的时间火箭消失得无影无踪,世界上第一颗人造卫星发射成功。三年多以后,1961年4月12日,在莫斯科时间上午9时07分,加加林乘坐东方1号宇宙飞船从拜克努尔发射场起航,在最大高度为301km的轨道上绕地球一周,历时1小时48分,于上午10时55分安全返回,降落在萨拉托夫州斯梅洛夫卡村地区,完成了世界上首次载人宇宙飞行,实现了人类进入太空的愿望。他驾驶的东方1号飞船成为世界上第一个载人进入外层空间的航天器。加加林成为世界上第一个进入外太空的人。在苏联在航天领域不断取得重大成果的同时,作为冷战对立面的美国也不甘落后。1969年7月16日,阿姆斯特朗同奥尔德林和柯林斯(担任指令长)乘阿波罗11号宇宙飞船飞向月球。7月20日,由阿姆斯特朗操纵“鹰”号登月舱在月球表面着陆,于美国时间当天下午10时左右,他和奥尔德林跨出登月舱,踏上月面。阿姆斯特朗率先踏上月球那荒凉而沉寂的土地,成为第一个登上月球并在月球上行走的人。当时他说: “这是个人迈出的一小步,但却是人类迈出的一大步。”这句话成为此后在无数场合常被引用的名言。他们在月球上度过21个小时,21日从月球起飞,24日返回地球。阿姆斯特朗成为人类历史上第一个登上月球的人。1971年4月苏联发射礼炮一号空间站,苏联成为首个发射载人空间站的国家。在这之后美苏又相继发射多个空间站进入太空。以上航天工程所取得的成就,主要是由于苏联和美国作为东西方两大阵营的领导者对抗的结果,两国为了发展航天工程都不遗余力地大力投资,完全不顾国家的经济水平,忽略了经济学规律,虽然航天工程发展到了人类有史以来的高峰,但是对于当时来说这种超前发展不但不能为社会的发展带来推动作用,相反还拖累了经济的发展。

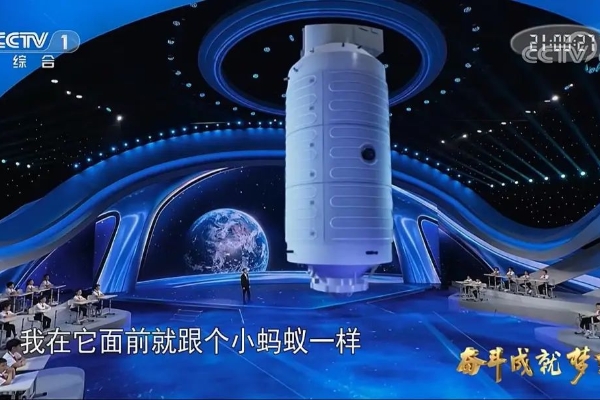

随着苏联的解体,美苏冷战宣告结束。航天工程的发展不再那么紧迫,加上航天的高风险和高成本,所以很多航天工程放缓了脚步,不再一味地追求进展。虽然这时航天工程的速度放缓,但是它依然在慢慢地向前发展着,像一只潜伏的狮子,等待着猎物出现,迎接着新的高峰的到来。近些年来,随着中国经济快速发展,中国的航天事业进入快速发展时期。自2003年10月15日中国神舟五号载人飞船的发射升空,中国首次将宇航员送入太空,此后又两次将宇航员送入太空,这表明中国掌握了载人航天技术并逐步走向成熟。2007年10月14日,随着嫦娥一号成功奔月,嫦娥工程顺利完成第一期工程;2010年10月1日嫦娥二号成功发射,成功传回嫦娥三号预选的着陆区——月球虹湾地区的局部影像图;嫦娥三号于2013年12月2日发射,12月14日嫦娥三号实现月球的软着陆,12月15日“玉兔号”巡视器与着陆器成功分离,围绕嫦娥三号旋转拍照并传回照片。嫦娥工程表明中国已迈开登月的第一步,为以后宇航员登上月球铺平了道路。与此同时,中国正积极组建代号为“天宫”系列的空间站,为以后送科学家等进入太空开展太空实验做准备。由于国际空间站差不多到了生命终止的时期,所以天宫空间站可以为很多其他的国家提供进行太空实验的场所。

与此同时,欧洲诸国、日本、印度等国家经济不断地发展,也相应地进行着很多航天探索。航天格局已经由美苏两级争霸,变成了世界很多国家百花齐放、百家争鸣的情况。航天事业注定要迎来新一轮的高峰。

当然航天的发展也得益于其他行业的发展,包括通信技术和计算机技术的发展。通信由最初的电报到电话的发展,由有线到无线的发展,使得远程通话和控制成为可能。计算机最早作为计算工具,到后来用到存储、通信、控制等多个方面,为航天事业更加自动化和智能化提供了更多帮助。

摘自《科技史与方法论》清华出版社授权登载