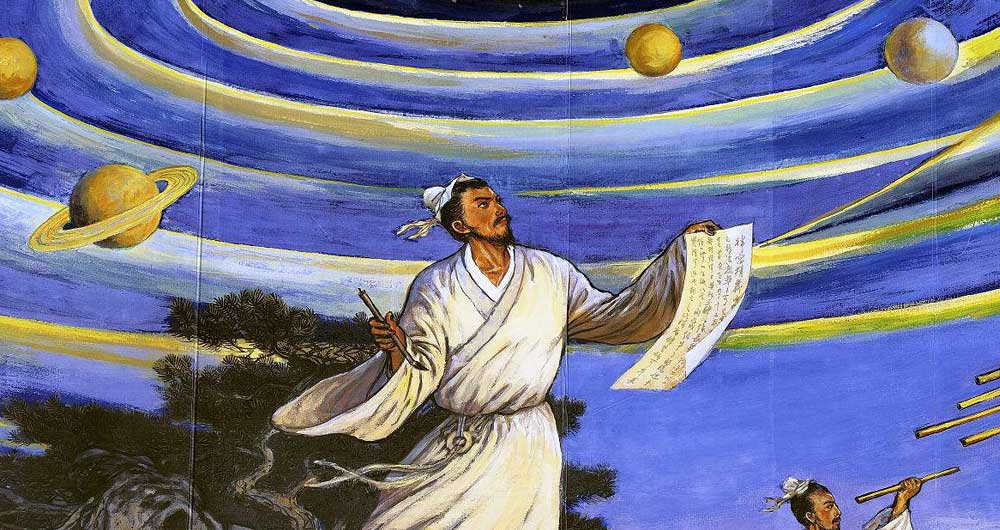

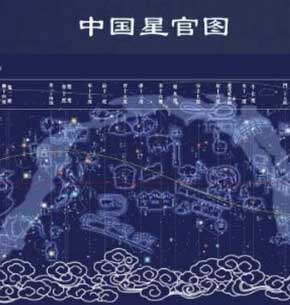

古代中国科学——天文学

古代中国天文学的发展。

我国的天文学萌芽较早,早在公元前24世纪的尧舜时代,就设立了专职的天文官,专门从事“观象授时”。

早在仰韶文化时期,人们就描绘了光芒四射的太阳形象,进而对太阳上的变化也屡有记载,描绘出太阳边缘有大小如同弹丸、成倾斜形状的太阳黑子。

这是我国天文学的早期萌芽。

我国古代天文学研究的一个重要成果就是历法的制作。早在夏代我国就已有了历法,商代有了阴阳合历,创立了干支记日法。

(点这里阅读全文)

古代中国科学——数学

古代中国数学的发展。

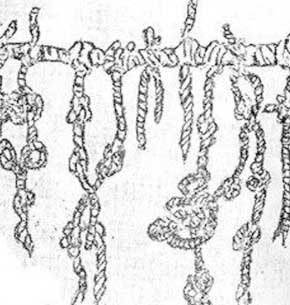

我国在古代取得的数学成果同样不容忽视。早在商代(公元前17世纪—公元前11世纪)时期,我国就已会使用十进位法,有了画圆和直角的工具。

春秋(公元前770—公元前476)末期的《孙子兵法》 里已有关于分数的记载,战国(前475—前221)时期的《荀子·大略》等书中记载了乘法九九表。后期墨家的《墨经》中提到了几何学的点、线、面、方、圆乃至极限和变数的概念。

自秦朝统一全国到两晋南北朝时期,我国在数学上也取得了辉煌的成就。在秦汉时期完成了著名的算经十书: 《周髀算经》《九章算术》《海岛算经》《五曹算经》《孙子算经》《夏侯阳算经》《张丘建算经》《五经算术经》《缉古算经》《缀术》。

(点这里阅读全文)

古代中国科学——医学

古代中国医学的发展。

和西方国家不同,中国有一套独特的医学体系。

从战国到三国是中医医学体系的形成时期。约成书于战国的 《黄帝内经》是中医理论开始形成的标志。它强调人体是一个有机的整体,人的健康和疾病与自然环境有一定关系。

《黄帝内经》总结了临床实践经验,运用阴阳对立统一和五行生克的思想,论述了人体生理、病理、诊断、预防、主法、治则和药物的性、味、色、气等问题,初步概括了人体变化与治疗的一些规律。

一千多年来,《黄帝内经》一直行之有效地指导着中医的临床实践,成为辨证施治的基本理论之一。

(点这里阅读全文)