从泰山上负重爬山的“机器狗”,到春晚舞台上扭秧歌的机器人演员,再到北京亦庄半程马拉松赛道上竞跑的机器人运动员;从泡茶递水的家用机器人,到格斗场上敏捷搏击的竞技机器人,再到绿茵场上配合传射的足球机器人……人形机器人发展可谓“日新月异”。

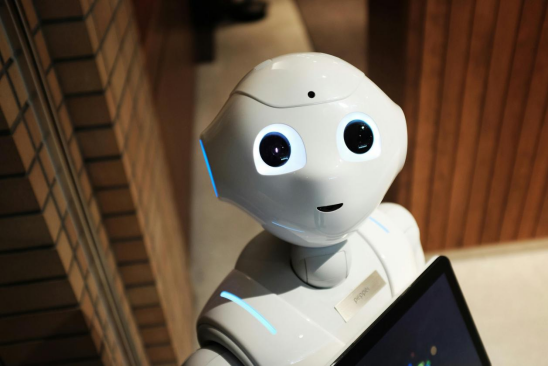

最初,人形机器人的招牌卖点是陪伴。2015年,日本软银推出“类人机器人”Pepper,它能识别情绪、卖萌互动,一度火爆商用。但实际抓握能力差,连端水都困难,最终因“可爱但不中用”于2020年停产。Pepper的失败曾让人形机器人饱受质疑——一个只会给足情绪价值的“社交达人”。

图源:pexels

而今,ChatGPT的横空出世让AI技术发生了质的飞跃,机器人在嵌入大语言模型后,有了更强的自然语言与推理能力,不再只是按部就班地执行指令,而是能够理解人类意图,像人一样思考和决策。

去年,星尘智能发布的Astribot S1是具备全能操作的具身人形机器人,在四月首次技术展示中,执行了熨叠衣物、分拣物品、颠锅炒菜、吸尘清洁、竞技叠杯等多项复杂任务,八月以整机形态亮相时更展示了泡茶、喂猫、煎饼等复杂任务。

图源:Astribot星尘智能

据介绍,S1将“AI 智能”与“最强操作”强耦合,不仅能够像人类一样学习、思考和劳动,更能与人进行自然流畅的智能交互。它可以使用人类工具和设备,帮助完成那些枯燥、困难或危险性的任务。AI智能方面,S1具备在复杂环境中的感知、认知、实时决策能力,以及智能理解和多模态交互执行能力,实现物体、任务和环境级别通用操作泛化。

从主打陪伴到泡茶、炒菜,人形机器人能做的还远不止于此。近日,全球首个人形机器人格斗赛——《CMG世界机器人大赛》在杭州举办。

现场“暴力美学”的画面背后,是技术难点的一次次突破。格斗机器人的性能关键取决于以下三点:

首先是格斗模式瞬间爆发力要求高,需要机器人具备强大的动力系统来提供足够的扭矩,以实现快速动作响应。

其次是控制算法的精准度和稳定性。格斗机器人必须实时处理大量的传感器数据,毫秒级地精确计算出身体各部位的运动轨迹与发力时机。一方面,机器人在对抗中保持平衡主要依赖于仿真环境的AI强化学习和本体关节的感知。另一方面,IMU能够实时监测机器人的姿态、加速度等信息。这些保证了格斗机器人的动作既要有力道,又不能失去协调性。

机甲格斗擂台赛现场(宇树科技提供,央广网发)

最后是机械结构的强度。格斗过程中的高强度对抗使机器人需要承受巨大冲击力,无论是战术性碰撞还是意外跌倒,都对机械结构提出了极限要求。机器人需要具备超强的关节强度、骨架韧性和整体结构稳定性,才能承受反复的剧烈冲击而不影响作战性能。

正是通过开展这样的格斗赛事,设置极端的考验环境,帮助工作人员去精进机器人的硬件、平衡能力、移动能力和动作是否达标。这样才有条件去谈,未来能更好地服务于人类生活。

审核专家:刘文勇 北京航空航天大学,副教授、博导