合成大西瓜:为什么简单的游戏更上瘾?

“合成大西瓜”这款游戏看起来很简单,不过就是升级版的“俄罗斯方块”,或者说是圆滑版的“2048”。然而,越来越多的人相继入坑,任由自己在水果的海洋里苦苦挣扎,却怎么也无法合成一个完整的瓜。

游戏里,各种水果可都是圆形的,这就意味着它们会在平面上来回滚动,会因为下落相互碰撞,甚至会因为消除时的boom,弹开质量较轻的水果。

蝌蚪君在玩合成大西瓜的时候不仅越来越上瘾,甚至新年愿望就是希望游戏新增一项平衡感应功能,每掉落20个水果赠送一次摇一摇。

毕竟,两个一模一样的水果明明只差一毫米却死活碰不到一起的感觉,太让人难受了!

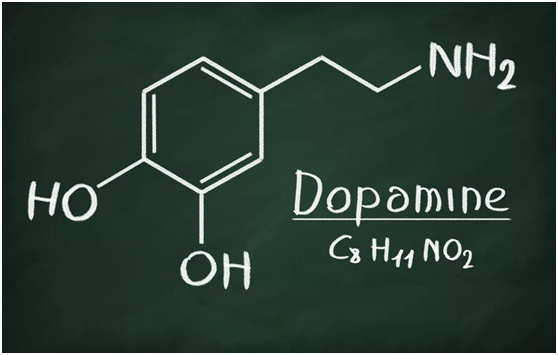

不是大西瓜让你上头,而是它们。图片:多巴胺,图片来源凤凰网科技

大西瓜只不过是一个导火索,毕竟你玩“2048”“俄罗斯方块”时,没看到大西瓜,不也一样会不知不觉玩到凌晨三点?

究其原因,其实是我们的“老朋友”——神经递质多巴胺在暗中捣鬼。多巴胺是人们在对预期的快乐做出回应时,释放的一种“奖赏化学物质”。

在大脑的运行机制中有一个“奖赏通路”,当大脑碰到刺激物,进而判定这是获得奖励的机会时,一种与快感有关的情绪调节激素(多巴胺)就会在大脑的“奖赏通路”不断传输,告诉其他区域注意避让,告诉大脑这样做将获得快乐,于是大脑就会指挥你频繁接触这个刺激物。

很多电子游戏都充当了这个刺激物,刺激大脑不断释放多巴胺,不过,为什么大脑这么配合,要一直释放多巴胺呢?

我们一起看看游戏为大脑设下的层层“阴谋”。

第一层阴谋:整理欲让你一直玩一直玩

无论是在社交平台红极一时的“合成大西瓜”“2048”,还是长盛不衰风靡全球的“俄罗斯方块”,这些游戏其实都抓住了你心中的欲望。

我们似乎生来都对整齐的东西有着天然的好感,就算再邋遢的人,也会喜欢干净整洁井井有条的环境。

像这样治愈强迫症的图就深得人心,图片来源:品略图书馆

然而“合成大西瓜”这个游戏,所有元素都是圆形的,很难达到一个平整的状态,再结合水果合成时的动画与音效,大大强化了“整理”带来的爽快感。

随着新水果不断落下,游戏环境变得更加凌乱,不断赋予玩家新的目标,就这样整理的快感与凌乱的焦虑相辅相成,驱使屏幕前的你不知疲倦地玩下去。

这种对整齐事物的偏好与完形心理学(心理学重要流派之一,兴起于20世纪初的德国)有关,这个学说的理论就像其字面意思那样,认为人天生具有补足缺失的渴望。

根据完形心理学的说法:“部分之和不等于整体,因此整体不能分割;整体是由各部分所决定的。反之,各部分也由整体所决定。”

由此观念推论,我们在欣赏一幅图画或摄影作品时,画面里的每一个部分形成了各自独立的视觉元素,但如果想给观众留下深刻的视觉认知,元素与元素之间必须彼此产生某种形式的关联。

从这个角度来看,“合成大西瓜”通过不同水果之间可以相互变换的形式,让本无关联的水果元素产生了关联,这让玩家对合成的大西瓜产生了深刻的视觉认知。而且,“合成大西瓜”的目标不能一蹴而就,从合成葡萄、樱桃、橙子、柠檬、猕猴桃等一个个阶段性目标,不断向终极目标,即合成大西瓜靠拢。

这种阶段性的目标达成,会让玩家不断自我肯定,不断满足心理需求,进而忍不住一直玩,一直玩。

第二层阴谋:竞争欲让你玩不停玩不停

自然界中,竞争和掠夺是生物的本能,人也不例外。

“合成大西瓜”之所以会在社交平台流行起来,就是因为它会对你每次合成西瓜的成绩进行排名,生成排名榜。

你会在竞争本能的驱使下想要比身边的伙伴排名更靠前,从而证明自己的能力,满足自己的虚荣心。

想想之前让你中招的各种小游戏,是不是觉得被“跳一跳”和“Flappy Bird”支配的恐惧还未退去?再往前追溯,偷菜和抢车位你也参与过吧?

微信小游戏《跳一跳》

这类小游戏的本质都是一样的,分数和排名满足了人类的竞争欲,同时,它们也带着社交属性。

学者巴特于1996年指导性地将游戏(MUD多用户网络游戏)用户归为四类:成就者、探索者、社交者、杀人者。

成就者玩游戏的主要动机是在虚拟世界中达成任务,包括获得游戏奖励、游戏等级、游戏得分等。

“合成大西瓜”中越是得分高的人,越是爱炫耀自己的成就,并从中获得极大的满足感。这在一定程度上体现了玩家的竞争动机,也就是成就动机。

所以,不轻易认输的你才会玩不停,玩不停。

玩游戏上瘾,学习怎么就不能?

游戏中的你,会在游戏设计者的层层“圈套”中获得许多的里程碑,满满的成就感和荣誉感。

然而,在学习中,你却不会常常获得即时的激励和良好的反馈,这就很难让你感受到快乐,也就很难在学习中“上瘾”。

游戏的快乐能转移到在学习中吗?图片来源:stocksnap

游戏中的“上瘾机制”与游戏公司的交互设计有关,究其根本,这种“上瘾机制”是刺激-反应公式的扩写:想形成“上瘾机制”,首先要有刺激物,其次要通过刺激物产生反应,也就是激活“奖赏通路”。

难道就没有办法把“上瘾”机制运用到学习中吗?当然不是。

学习时,可以借鉴游戏的任务机制,将一个知识点的学习拆分成多个小任务,让你在每一个小任务中获得循序渐进的成就感,激发学习的内在动力;还可以借鉴游戏的探索性和挑战性,激发你的学习兴趣;或者借鉴游戏的互动性和协作性,满足你的表现欲;以及借鉴游戏的评价反馈机制,增强你的自信心。

大脑中的“奖赏通路”不仅可以被游戏设计者所利用,也可以成为教学工作者的有效工具,让学习替代游戏成为刺激大脑释放多巴胺的刺激物。

这样,学习也能像玩游戏一样快乐,分分钟沉迷学习。