【影评】理性、宗教、感性、责任与及时行乐——评《末日哲学家》

科幻电影《末日哲学家》影评

笔者2019年夏天参加冷湖火星营地的采风活动时,曾经和一众科幻界的大佬们共同玩了一个游戏:会议室里在场的每个人抽一张纸牌,牌面上写明一项职业,然后持牌者要用自己的三寸不烂之舌向大家阐述该项职业对于探索开拓火星的重要性,大家根据阐述投票决定该持牌人能否在火星上留下来。这一轮笔者作为一名“导演”被淘汰了。第二轮,纸牌背面有一种附加属性,该属性叠加在原来的持牌者身上,让之前的情况发生了变化,持牌者可根据新属性重新阐述一次,让大家再次投票决定能否留下来。这一轮笔者作为一名“演员”又被淘汰了。虽然许多人两轮都没有幸存下来,但这项游戏却给大家留下了深刻的印象。笔者后来偶然看到科幻影片《末日哲学家》,发现其中也设计了类似场景,并且上升到了哲学中的思想实验的高度,比起普通游戏来说,的确能够令人多一层思考。

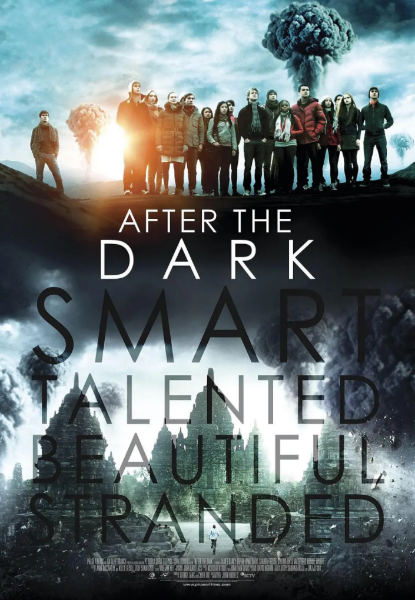

图片来源:豆瓣电影

《末日哲学家》是2014年美国和印度尼西亚合拍的舞台剧式科幻片,主角是一名男性哲学老师与他班级里的二十一名学生。在高中毕业的最后一课上,老师回顾了一批著名哲学家的姓名与几个著名的思想实验的概念。并强行要求所有学生和他一起进行他指定的、类似于上文去火星时思想实验:末日生存。这里,整部影片描述的全是该老师带领学生反复做实验的过程,实验虽然都是在课堂上进行,但实验内容的展示,影片却切换到了特意拍摄的真实场景,通过实验者们在真实场景中的行为来令观众身临其境,以更好地体会实验效果。

老师提出的生存实验设想了一处世界末日的场景,核弹在四周不断爆炸,冲击波与核辐射预计一小时内抵达同学们所在的地点,此地有一座坚固的避难所,内部的食物、水、空气等只够十人生存一年,而避难所之外的辐射污染必须一整年后才能消散。因此,二十一名同学,加上老师本人,必须选出十个人来进避难所,其余人只能留在外面。于是,所有人一起面临生死抉择。

图片来源:豆瓣电影

学生中有一对情侣是男女主角,老师似乎特意针对他俩。实验开始时每人要从老师端着的盒子中抽卡片决定自己的职业,而在他们俩抽卡片之前,老师每次都会装模作样地咳嗽一阵并跑讲台上去折腾并摸索一下,明眼人一看就知道是动手脚。除了一名诗人被参与游戏的老师一枪崩掉外,男女主角都抽到了相对比较容易进入避难所的职业,但老师却忽然宣称他的角色是神秘人,拥有不为人知的神秘本领。这一轮游戏的特点是纯理性与宗教的冲突。每个人只有职业一项因素,根据职业判定是否进入避难所,这种决定必然是十分理性的,不涉及到个人好恶。但老师的神秘人角色拥有后期根据需要施展神秘本领的能力,该能力事先并不公开,公开后也无法证伪,笔者认为这一点是宗教的象征。当然,理性的思维和宗教天然是冲突的,被选中进入避难所的同学们果断地抛弃老师这位神秘人,抢先一步进入地下,并关闭了厚重的玻璃大门,让老师一个人暴露在室外的高热与辐射之下。被理性思维抛弃的宗教总要垂死挣扎一把,老师隔着玻璃门举起一张纸条,宣称只有他拥有重新开启避难所玻璃大门的密码,借此要求同学们放他进去。此时同学们不愿冒险的理性思维又一次占了上风:事先没人说一年后开门还需要密码,现在忽然来这么一招,谁知道你是不是大忽悠?不信教的同学们选择了眼睁睁地看着老师在室外被灼烧死去,尸体被野兽啃咬得残缺不全。当然,这个血腥场景只是源于课堂上的虚构,一切都不是真的。

遗憾的是,西方缺乏人定胜天的思维,宗教最终还是起着“秋后算账”的“审判日”的作用。避难所里同学们呆满一年准备出门时,却发现玻璃大门真需要开门密码,没有密码的同学们无论如何撞击、开枪,均无法打破厚重的防弹玻璃门,接下来食物耗尽、有人死去,有人开始吃人肉,最后全部饿死,彰显了这一宗教“逆我者亡”、“不信就下地狱”的思路。其实密码只有六个数字,同学们如果思维敏捷一些,完全可以反复重试以穷举,假设五秒钟尝试一个密码,一天轮班不停歇可以尝试一万多个密码,十天不到就能把真正的密码猜出来。避难所里因为老师没进入,只有九人,一年后的剩余资源完全够再熬十天的。如果同学们不畏惧宗教,勇敢发挥自己的主观能动性,这第一轮也不至于团灭。

图片来源:豆瓣电影

玩完第一轮游戏的同学们以为这不过是毕业游戏,陪老师过过瘾,差不多就得了,但老师不依不饶,要再次开始第二轮。第二轮的每张卡片上附带了一项职业之外的新属性,如记忆力强、不孕症、同性恋等,同时老师规定世界核大战爆发所有人都挂了,进入避难所的同学必须承担起人类繁衍的任务,所以第二轮的主题是感性与责任。这回除了那名倒霉的诗人再次被老师一枪崩掉之外,老师倒是没有装神弄鬼,所以也顺利地进入了避难所,却又自告奋勇承担了卫道士的角色,积极安排男女配对受孕,并且,男主角被安排了一场惊天地泣鬼神的同性恋,还被女主角看见了。这时候,大凡有点头脑的同学,大概都看出来老师这是存心借游戏折腾男女主角这对恋人来着:由于男主角是同性恋,被剥夺了繁衍的权力,女主角被安排与老师受孕,同时其余的同学由于受孕失败,被安排更换伴侣再次尝试受孕。老师以责任感的大帽子压迫每一名同学逼其听从更换伴侣的要求,有一名女生拒绝和不爱的男人做爱,老师便大发雷霆,掏枪逼迫,终于引发了学生们的大反抗。搏斗中老师受了重伤,临死之际晃荡到避难所门口,忽然伸手按密码打开大门,顿时超高温的火焰瞬时涌入。——太感性导致同学们不能无条件服从责任感的支配,第二场游戏又以大家全部团灭而告终。

图片来源:豆瓣电影

老师还要进行第三轮游戏。按照普通科幻片的思路,第三轮实验应该是用来揭开思想实验谜底的,譬如课堂本身才是真正的思想实验,原本就有另一股力量在用虚拟现实操纵大家;或者课堂本来就是避难所,外头早就进入了核冬天之类的,可遗憾的是影片走的不是这条路线,令人有种使劲演绎但无法达到高潮的憋屈感。不过第三次实验还是有点与众不同的,这一次不仅同学们放飞自我,女主角也开始反抗,她要求这次实验由她来完全决定谁进入避难所,老师勉为其难地答应了。女主角选了十名艺术、文学等方面被老师认为完全不应该进避难所的同学,通过快乐表演的方式,一起在避难所里度过了美好的一年。而且外面留下的同学们也没有迎来核弹,而是另起炉灶,来到个孤岛也同样快乐地度过了美好的一年,双方都把老师气得够呛。第三次实验就这样在及时行乐管它洪水滔天的思想的指导下欢乐地结束了。

最后下课,同学们交还所有的哲学课本,离开课堂,只留下女主角和老师独处。两人一番交谈,初步揭开了为什么老师要通过这三个思想实验折腾男女主角的谜底。其实之前同学们也大概都看出来了,老师暗恋这位女主角,但女主角并没有选择老师这位帅气的大叔,——或者说曾经选择过但最终还是倒向了年轻的男主角——,老师实在气不过才利用控制毕业成绩的权势来强行折腾了全班一把。当然,这种“吃醋”的表现不是打砸抢而是走思想实验的路子,确实符合哲学老师的思维,显得非常有档次。

图片来源:豆瓣电影

片尾,女主角拒绝老师后离去,影片出现了老师幻想的三个结局场景,包括吃三明治、掏枪自杀、或者干脆傻坐着想女主角等,这一段不太容易看懂,胡乱猜测可能代表本我、自我、超我在吃醋被拒的事件中的表现,但也不是很明确,不知道有无更深刻的解读。

纵观全片,虽然老师的动机没那么高大上,但影片在哲学方面的演绎还是挺深刻的,不仅把理性、宗教、感性、责任与及时行乐的想法统统表现了一遍,而且用具体画面或特效来勾勒包括“电车难题”在内的诸多思想实验的手法也比较生动,但一个明显缺点也是由这个拍摄特点决定的:每个核爆的场景观众都提前知道是课堂上通过口中的描述而虚拟出来的,每个人——包括参与的同学与场外的观众——都知道不真实,很难产生共鸣感,连同学们自己都不把老师、不把实验当回事,赶紧熬完拉倒,最后的揭秘也没有让整部影片进一步跨上一个台阶,而是落入了一个三角恋的俗套,即使套着思想实现的哲学外衣,其内里还是多少有些令人失望的。