北京鹀鸟大盘点:苇鹀、田鹀、小鹀,你能分清吗?

鹀(wú)属鸟类的苇鹀、田鹀、小鹀,有几个人能分清楚呢?

“脸盲”这个词大家都知道吧?

一般情况下,除非对方长的极为相似,否则“脸盲”也不会经常出现。面对人,我们可以自信的这样保证,但是面对鸟儿,有几个能做到如此呢?

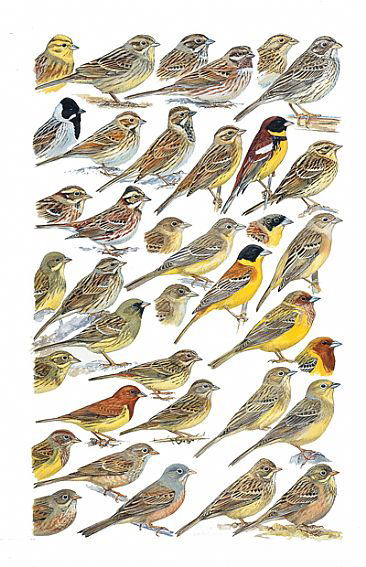

鹀属鸟类 来源:birdnet

鹀属鸟类是鸟纲鹀科鹀属的鸟类,属于小型鸣禽,体形和大小似麻雀,体长在12厘米至19厘米之间。全世界约有39种鹀属鸟类,主要分布在欧洲和亚洲,少数见于非洲和大洋洲,其中中国有26种。

鹀属鸟类在各地的组成和数量有很大差异,每一环境类型中都分别栖息着各自数量占优势的种类,然而今天要介绍的苇鹀、田鹀、小鹀三种鹀属鸟类均已被列入国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录及世界自然保护联盟濒危物种红色名录。

苇鹀

苇鹀又叫山家雀儿、山苇容,体长12.6-15厘米左右。

苇鹀的羽毛颜色会随着季节变化,以繁殖期雄鸟为例:苇鹀白色的下髭纹与黑色的头及喉形成了鲜明对比,脖颈处有一圈白,像戴着一条白色的项链;下体为灰色,上体有灰色及黑色的横斑,与芦鹀十分相似,但要比芦鹀略小。雌鸟及非繁殖期各阶段的苇鹀羽毛均为浅沙皮黄色,且头顶、上背、胸及两胁都有深色纵纹。此时的苇鹀耳羽不如芦鹀颜色深,小覆羽也和芦鹀不一样,为灰色,上嘴形比较直却不是凸形,尾巴也比较长。

苇鹀 来源:首都园林绿化

苇鹀春季一般生活于平原沼泽地和湖边芦苇中,秋冬大多在低山区、丘陵等有密集灌丛的平坦台地和平原荒地的稀疏小树上。繁殖期间成对或单独活动,其他季节多成3-5只的小群。常在地面或在树枝上觅食。其食物主要是芦苇和杂草的种子,也有越冬昆虫、虫卵及少量谷物。

苇鹀主要分布于朝鲜、俄罗斯以及中国北方。在我国见到的苇鹀主要是冬候鸟和旅鸟,每年10月中下旬到11月中旬,就是苇鹀迁徙的季节。在这段时间,北京郊区林地、灌丛、苇塘都可以看到它的身影。

田鹀

田鹀又叫花眉子、白眉儿、田雀、花嗉儿、花九儿,它的体型和苇鹀差不多,体长13-15厘米。

田鹀比较显著的特点是头上有黑白色的条纹且有羽冠,其颈背为棕色,两肋处有栗色纵纹。它主要栖息在平原杂木林、人工林、灌木丛和沼泽草甸中;也在长白山海拔800-1000米的低山区和山麓以及开阔田野中出现。春秋季迁徙的时候会集结成数十只的小群或百余只的大群,但在越冬地多在平原和山麓草丛、农田中分散或单独活动。这种鹀鸟胆子比较大,不害怕人,经常会飞到农家院子或城市路上的大树上。

田鹀 来源:见水印

田鹀一般情况下在地面取食,食物以植物质为主,偶尔也会吃昆虫和蜘蛛等小型无脊椎动物;秋冬季则以各种谷物和杂草种子为主,在长白山区发现该鸟胃中还有松子。

田鹀分布范围极广,欧洲大部分国家、日本、朝鲜半岛和中国都有这种鹀鸟的存在。除此之外还有非常重要的一点,那就是田鹀在中国的数量很多,且绝大部分是以杂草种子和越冬昆虫为食,对作物生长可以起到非常大的帮助。因此,如果大家在北京市区公园及郊区林地见到田鹀请不要伤害它们。

小鹀

小鹀又叫高粱头、虎头儿、铁脸儿、花椒子儿、麦寂寂,相对于前两种鹀鸟来说,小鹀确实要小一些,它的体长在11.5-15厘米左右。

小鹀与雀科长得非常相似,身上的羽毛和麻雀非常相似,但是与雀科的鸟类相比较为细弱。不过,这并不代表小鹀与雀科鸟类难以区分,小鹀自己也有明显的体表特征。比如,小鹀的脸为红色,还有深色的侧冠纹,胸部尾白色有明显的黑色纵纹。它们习惯藏隐于浓密覆盖下的芦苇地中,主要以植物种子为食。

小鹀 来源:见水印

小鹀在中国、日本、韩国、朝鲜、老挝、缅甸、俄罗斯联邦、泰国、越南等地都有分布。在我国主要分布于内蒙古呼伦贝尔盟东北部、大兴安岭,东北,河北,北京,山东,河南,安徽,江苏,浙江,湖南,湖北,一直往南到福建,广东,广西和香港,往西达四川东部、贵州和云南东南部。其中除大兴安岭东北、小兴安岭、完达山和长山一带为夏候鸟,长江流域和东南沿海为冬候鸟外,其他地区多为旅鸟。我们平时在北京北京市区公园及郊区林地、苇塘见到的小鹀一般是夏候鸟。

怎么样,现在认识了这三种鸟儿,你觉得自己会变成“脸盲”吗?