过半博士后想要离开学术界

首届《自然》博士后调查发现,由于过长的工作时间,缺乏工作保障,再加上工作中的霸凌和歧视,许多博士后正考虑离开学术界。

图片来源:Pexels

在英国利物浦大学为期两年的计算微生物学博士后研究生涯中,Adrian Cazares 虽然获得了成功,但是也受了苦:“我发了论文,但是却不开心。(博士后)无时无刻不面临着巨大的压力,它渗透到了我们生活的方方面面中。这种压力开始对我的心理健康产生负面影响。”

Cazares 在今年 2 月开始第二轮博士后研究。这次的单位是欧洲生物信息研究所的惠康基因组园区(Wellcome Genome Campus)。他参与了《自然》对博士后群体的首次调查,是来自 93 个国家的 7600 多名受访者之一。这项问卷调查的数据采集时间是今年 6-7 月,问卷设计了一系列和博士后生活质量有关的问题,比如心理健康、工作时间以及遭受歧视和骚扰的经历(见“《自然》博士后调查”)。

《自然》博士后调查

今年 9 月,《自然》发布了关于新冠肺炎如何影响博士后及其对未来看法的调查。该系列的第二篇文章对全球博士后的生存状态进行了概述。第三篇文章的主题是博士后的生活质量,包括心理健康,以及遭受歧视和骚扰的经历。

最后一篇文章讨论了博士后对他们职业前景的看法。职业未来对他们来说是一个关键的议题。这项调查是和伦敦的市场研究公司 Shift Learning 联合举办的,相关广告在 nature.com、施普林格·自然数字产品以及邮件中展示。调查语言涵盖英语、中文、西班牙语、法语和葡萄牙语。完整数据可在 go.nature.com/3tmckuq 查阅。

“转折点”

在调查的自由评论部分和后续访谈中,受访者分享了他们所经历的现实,博士后阶段是科研之路的起点,但充满了荆棘。他们的反馈涵盖了一系列的问题,包括高压、长时的工作和与科研圈之外同等研究职业相比更低的薪水,以及普遍存在的工作不稳定性。这些因素都会使博士后的科研道路变得曲折。

加拿大卡尔顿大学的健康心理学家 Renate Ysseldyk 是去年发表的一项研究(R. Ysseldyk et al. Front. Psychol. 10, 1297; 2019)的主要作者,该研究采用访谈和调查的方式研究了女性博士后在学术界面临的挑战。她表示:“博士后是转折点,这是职业的不确定性和私生活的压力产生碰撞的时刻。你来到了这个时刻,必须扪心自问:值得吗?我还能承受吗?”

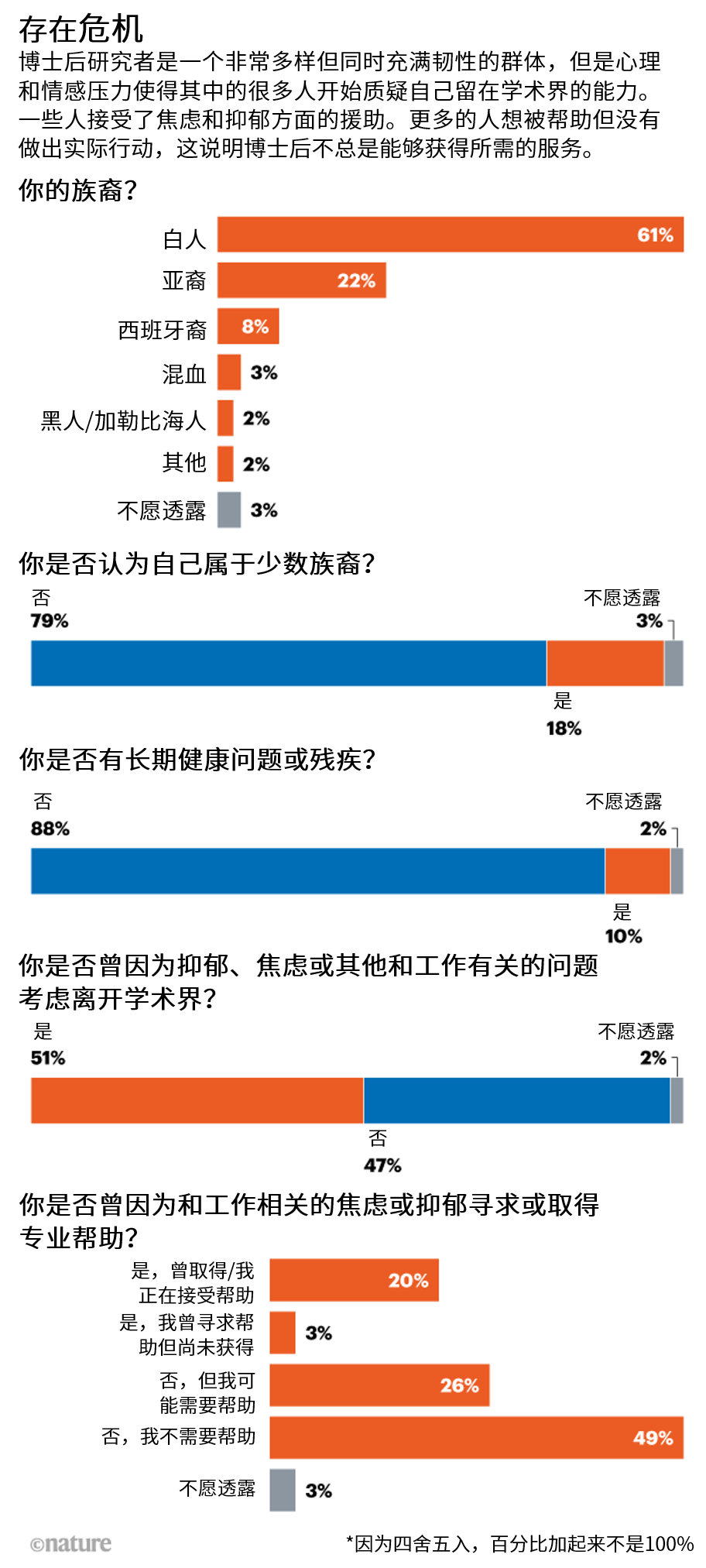

许多博士后确实向自己发出了这样的问题:51% 的受访者表示,因为和工作相关的心理健康问题,他们已经考虑离开学术界(见“存在危机”)。部分群体更有可能产生这样的怀疑。55% 的女性受访者表示她们曾考虑离开学术界,而男性中这个比例是 46%。而在自我报告有残疾的受访者中,三分之二的人因为精神问题考虑离开学术界。

这么多博士后质疑自己留在学术界的能力,关于这一点,Ysseldyk 并不感到意外:“这就是我的感受。”她感到自己的博士后研究和母亲的职责无法协调,“我觉得自己的事业很失败,而且还是个不负责的母亲。”在 2019 年的那项研究中,Ysseldyk 和同事发现,女性博士后在养育后代方面有普遍的忧虑。一些人担心成家会让她们的科研 “落后于人”。她说:“对女性来说这是一段非常难熬的日子,尤其是她们在请产假的时候。她们不能再进行研究,但她们的科研成果却总要和同事相比较。”

即使是对于那些还没有为人父母的博士后来说,这个职位也严重影响了他们的生活计划。巴西里约热内卢联邦大学的地质学家 Kathryn Cutts 在今年 5 月开始了为期两年的博士后研究,为此她需要搬家。这是她第四轮博士后,也是在巴西的第二轮。来自澳洲的 Cutts 表示:“我很享受做博士后,我可以在全世界各地转。”但是在多年居无定所,没有固定职位的生活后,她感觉人生岌岌可危。她说,当你是博士后时,“有时你想要组建家庭安定下来,但是要拿到大学的永久职位,你必须得有漂亮的科研履历。因此就有发论文的压力。”

得克萨斯大学休士顿医学中心的博士后癌症研究员 Natalie Sirisaengtaksin 表示,她理解为什么那么多博士后想要离开,“追根究底,还是和导师有关。如果不是我的导师,我可能已经离开学术界了。”据她的观察,一些博士后被压榨得太厉害,连自己的生活都顾不上了。她说:“我们有一个博士后支持群体,每个月都会聚一聚,讨论我们的问题。”这个组织的一些前成员为了改善精神状况选择离开学术界。

工作和生活的平衡

对于许多博士后来说,获取工作和生活的平衡是一个遥不可及的梦想。在调查中,只有十分之四的受访者表示他们对生活和工作的平衡度感到满意。但是对许多人来说,长时间的工作让他们无法再顾虑其他事情。

31% 的受访者指出,他们的合同规定一周工作至少 40 小时,但是合同不过是一张纸。31% 的受访者表示每周的工作时间至少超出合同规定 10 小时。8% 的人表示他们每周要加班 20 小时甚至更久。几乎所有(97%)受访者都要在周末和节假日加班,49% 的人表示他们在职业生涯中已经这么做至少 20 次了。

Anna Coussens 此前是德国的科研支持团体全球青年学会(Global Young Academy)的执行委员,现为澳大利亚沃尔特和伊丽莎·霍尔医学研究所(WEHI)的免疫学家。她曾在英国从事博士后研究,在那儿工作的时候她必须要签署一个弃权声明,在声明中她必须要同意合同之外的加班。即使没有签署这样的弃权声明,博士后们也必须得这么做,“每个人都知道要无偿加班。”

精神健康的代价

长时间的工作、压力和不确定性对精神健康产生了严重危害(见“学术界毁了我的人生”)。差不多一半(49%)的受访者因为工作相关的抑郁和焦虑想要寻求帮助。大约四分之一(23%)的受访者获得了支持,更多的受访者(26%)表示,他们曾想寻求援助,但没有付诸行动。

某些群体遭遇的不幸更大。女性受访者(27%)比男性受访者(16%)更有可能寻求帮助。学科之间也有差异。生态和演化领域中 23% 的受访者,以及生物医学领域中 20% 的人称他们已经获得了精神健康方面的帮助。但是,在化学领域中只有 13% 的人得到了帮助,在工程学领域这个数字是 11%。

和其他调查中的某些群体相比,博士后似乎不愿意因为精神健康问题求助。在 2019 年《自然》对博士群体的调查中,36% 的受访者表示他们曾因为博士学业导致的焦虑和抑郁问题寻求帮助。今年,学术通讯机构 Cactus Communications 曾对处于各个职业阶段的 1.3 万名研究者进行调查,其中 37% 的受访者表示他们曾因为自己的心理健康问题求助。

“学术界毁了我的人生”

在首届《自然》博士后调查的自由评论区,受访者表露了他们的不满和幻灭。

在巴西,博士生要在街上卖吃的才能养活自己,因为他们中的大多数没有办法获得奖学金或工作。一位来自巴西的生物信息研究者

每次一个老年男性合作者过来,我都被要求出去和他吃饭喝酒,但是我的男性同事却不需要这么做。这个男人强迫我告诉他我住哪儿,还一直强求开车送我回家。一位来自英国的生物医学工作者

作为在美国的拉美裔博士后,我常常从 PI 口中听到种族歧视言论。我的研究从来没有受到承认。这是我最糟糕的体验。一位目前在欧洲工作的生物科技研究者

博士后工作缺乏稳定性,这是这个群体焦虑和抑郁的主要来源。你无法为 2-3 年后的生活做安排,你总是在找新的住所。一位来自丹麦的物理学研究者

在中国同性恋博士后群体得不到什么支持。一位来自中国的卫生保健研究者

我现在面对的性别歧视比我上学时候的任何阶段都多。我担心这会让我处于比同时期来实验室的男博士后更不利的位置。将来我们会同时找工作,我的产出看起来没有他多。一位来自美国的生物医学研究者

我的导师没有给我什么支持,还要求我拿着很低的工资干很长时间的活,对此我很不开心。我非常积极参与本地的博士后协会的工作,我想要改变未来博士后的条件。一位来自加拿大的生物医学研究者

学术界毁了我的人生。我的同龄人要么都结婚有孩子了,要么连本科毕业的都挣 6 位数的工资。我还是单身,没孩子,但有抑郁和焦虑,而且还很穷。一位来自美国的生物医学研究者

博士后群体踌躇的一个可能原因在于,精神卫生援助并不总是容易获取。在今年的调查中,只有 27% 的受访者认同“我所在的大学/机构提供足够的精神健康支持”。不到五分之一(18%)的受访者认同“我的大学为博士后群体提供相衬的精神健康服务”。

Ysseldyk 指出,因为博士后常常处于教职员工和学生之间的灰色地带,他们可能没有资格享受其他人能获得的服务,“这是博士后掉入的另一个体制的坑。”

Cazares 认为,他的精神状况在博士后研究的高压环境中遭受了打击,最严重的时期发生在在利物浦大学的那段时光里。该校并没有对此作出评论。对于他来说,推特是焦虑的一大来源。关于经费、论文和奖项的无穷无尽的讨论让他感到不自在,让他觉得落后于人,“每个人都在分享成功,但是很少有人[博士后]在讨论竞争和失败,实际上后者更加普遍。我们必须要思考自己的言论对别人的影响。”

在上一篇文章里,受访者形形色色,遍布全球,流动性强。61% 的受访者在国外工作,近 20% 的受访者称自己属于少数族裔。博士后群体的流动性有助于科研创新,但是也造成了摩擦。一位来自非洲的遗传学家在美国中西部的一个知名科研院校里做博士后研究,TA 在留言区表示:“作为少数族裔很难在学术界如鱼得水。人们总是认为你很懒,不聪明,或是因为种族多样性的目标才被雇佣的。”

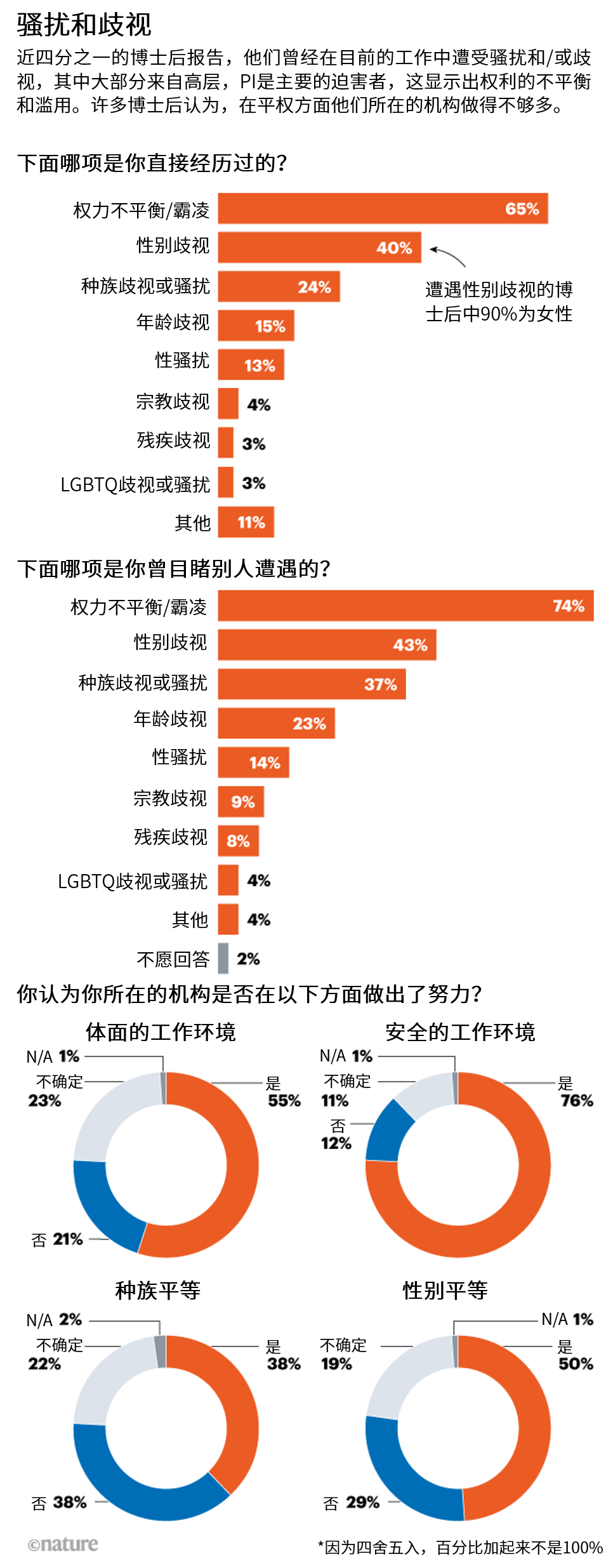

四分之一(24%)的受访者表示曾在目前的博士后研究中遭遇歧视或骚扰(见“骚扰和歧视”),这个比例略高于我们在去年对博士生的调查。国际博士后(25%)更有可能比本国博士后(21%)遭遇骚扰或歧视。34% 的受访者称自己是少数族裔(另有 22% 的人不是),他们表示自己曾经经历歧视或骚扰。女性受访者(30%)比男性(18%)更有可能报告歧视和骚扰的经历。

权力的不平衡

在被问及所经历的不公对待时,大多数人(65%)提到了权力的不平等或霸凌,40% 的人报告了性别歧视,24% 的人报告了种族歧视。和《自然》之前的调查结果类似的是,在报告了性别歧视的受访者中,十分之一是男性。

少于一半的女性受访者(47%)认为,她们所在机构在提高男女平等方面已经做得足够多。有一个博士后在留言区写道,她给学校提的关于改善工作环境的建议并没有被采纳,但是后来提了相同建议的男同事却得到了称赞。另一个人的留言强调,女性常常因为和工作质量无关的问题被严厉批判,“因为年龄和体型的问题无法得到晋升。”

令人不快的行为常是高层做出的。在曾遭遇歧视和骚扰的受访者中,57% 的人表示迫害者是导师或 PI。一名来自法国、目前在美国东海岸某大学做博士后研究的细胞生物学家在评论区写道:“没有什么能保护你免受 PI 的歧视和骚扰,这需要改变。”四分之一的人表示施暴者是组里的其他博士后。一半的受访者表示,他们所在机构在支持性别平等方面做出了足够的努力,在种族平等方面这个比例是 38%。

一些博士后在积极推进改革。瑞士弗里堡大学下属阿道夫·梅克尔研究所(Adolphe Merkle Institute)的化学家 Philip Scholten 加入了一个博士后组织,他们对该机构的种族主义和性别歧视问题进行了评估。该机构的人数不多,但背景多样。Scholten 表示:“这个机构里有不同国籍的研究者,他们带来了多样性,但是欧洲还是存在种族不平等和种族主义,而在学术界这个问题常常被忽视。”他还补充道,我们应该和这些阻碍做出更多的斗争。

来自墨西哥的 Cazares 指出,他从未在英国感受到任何种族歧视或偏见,“利物浦和剑桥很开放。”他说他也在帮助其他博士后获得舒心的感受,“如果我看见别人落伍了,或因为自己的成就而感到沮丧,如果他们也在做同样的研究,我会和他们联络,建议合作而不是竞争。”

如本调查一再强调的那样,许多博士后在苦苦挣扎。承认困境是前进的一大步。Cazares 说:“如果你告诉别人你也曾失败,他们会感觉好很多。”

原文以 Postdocs under pressure: ‘Can I even do this any more?’为标题发表在 2020 年 11 月 23 日的《自然》的职业版块上

版权声明:

本文由施普林格·自然上海办公室负责翻译。中文内容仅供参考,一切内容以英文原版为准。欢迎转发至朋友圈,如需转载,请邮件China@nature.com。未经授权的翻译是侵权行为,版权方将保留追究法律责任的权利。

© 2020 Springer Nature Limited. All Rights Reserved