嗨!谁还没点“羞耻感”?!

“我今天穿得是不是太精致了?”“我是不是不该在朋友圈晒自己的成绩?”“我刚才发言是不是太尴尬了?”……这些内心戏,是不是很熟悉?

近年来,社交媒体和日常交流中涌现出各种“羞耻症”标签,比如“精致羞耻症”“成功羞耻症”“社交羞耻症”“表达羞耻症”等等。它们像一面镜子,照出了当代人尤其是年轻群体内心深处的隐秘焦虑。

来源:pexels

羞耻症不是病

所谓“羞耻症”,并不是医学上的正式诊断术语,而是一种网络流行语,用来形容人们在某些情境下,因担心被他人评价、嘲笑或否定而产生的强烈不适感或回避行为。

看似五花八门的“羞耻症”,背后却有着共通的心理机制和社会根源。

羞耻,其实是人类最古老、最原始的情绪之一。从心理学角度看,羞耻是一种“自我意识情绪”,它涉及对自我的负面评价,常伴随着“我想躲起来”“我真差劲”等内心独白。与内疚不同,内疚是对“我做错了某件事”的感受,而羞耻则是对“我这个人很糟糕”的感受。

羞耻本身并非全然负面,适度的羞耻感有助于个体遵守社会规范、维持人际关系。但当羞耻感过度、泛化,甚至影响到日常生活和自我认同时,就可能演变成一种心理困扰,也就是网络语境下的“羞耻症”。

来源:pixabay

从临床心理学角度看,羞耻感与多种心理问题密切相关,如社交焦虑症、抑郁症、自卑、完美主义等。研究发现,长期处于高羞耻状态的人,更容易出现社交回避、情绪低落,甚至自我伤害行为。

为什么有那么多的羞耻症?

羞耻症的形成,不是单一因素所致,而是社会文化、家庭教养、个体心理等多重因素交织的结果。

现代社会高度强调“个体表现”和“社会评价”,尤其在社交媒体时代,人们的生活被放大展示,比较无处不在。比如,朋友圈、抖音、小红书等平台充斥着“完美生活”的展示,容易让人产生“我不够好”的羞耻感。社会对“成功”“美”“表达”的标准化期待,也让许多人感到压力。例如,社会对“瘦即美”的推崇,可能导致许多人产生身体羞耻;对“低调做人”的强调,则可能让成功者不敢分享喜悦,形成所谓的成功羞耻。

在羞耻相关感受形成的过程中,家庭作用不可忽视。家庭是个体最早接触的社会环境,如果成长过程中,父母或长辈经常用批评、羞辱的方式教育孩子,比如常说“你怎么这么笨”“别人都比你强”这样的话,孩子很容易内化“我不够好”的信念,形成羞耻倾向。缺乏情感支持、过度控制或忽视的家庭环境,也可能让孩子学会压抑真实需求,不敢表达自己,从而发展出表达羞耻、社交羞耻等困扰。

来源:pixabay

从个体层面看,羞耻感也与许多心理特质密切相关。比如,完美主义者往往对自己设定极高的标准,一旦未能达成,便容易陷入自责与羞耻;低自尊者则由于自我价值感较低,容易将外界的负面评价内化为自我否定,从而产生强烈的羞耻感;高敏感特质人群对他人评价异常敏感,常常因为一些细微的反馈而感到受伤或羞耻。

认知偏差也是导致羞耻相关感受发生的重要因素。例如,“全或无思维”让人倾向于将事情极端化,认为“我只要出一次丑,就彻底完了”,这种非黑即白的判断方式容易让人因一次失误而否定自我;另一种常见的认知偏差是“灾难化思维”,即把并不严重的事情想象成灾难性的后果,比如“大家肯定都在嘲笑我”,这种过度放大负面后果的思维方式,会让人在社交或公开场合中倍感压力,从而引发强烈的羞耻感。

如何克服羞耻相关的困扰?

克服与羞耻相关的困扰,并非一蹴而就,而是一场需要觉察、调整和练习的长期过程。

首先,要学会觉察羞耻感的出现。当内心浮现“我不够好”或“别人会怎么看我”这样的念头时,不妨问问自己“这真的是事实,还是我的想法?”。有羞耻感是正常的,接纳它而不是抗拒或压抑,才能真正开始转化它。在这一步可以通过写日记、冥想等方式,逐步增强对情绪的觉察力。

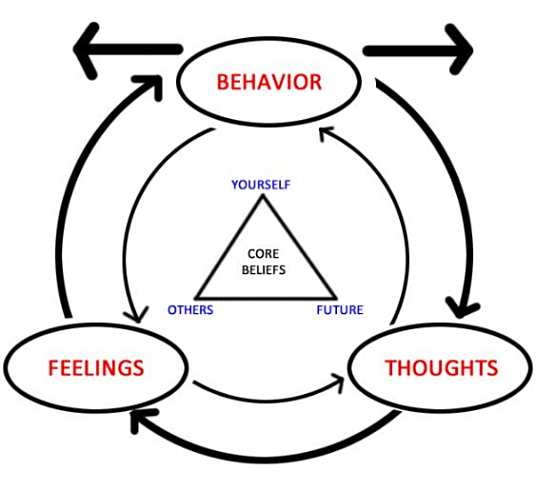

其次,需要建立正确的认知。羞耻感往往源于非理性的负面认知,可以借助认知行为疗法(CBT)中的技术,例如“思维记录表”,来识别并挑战这些想法。比如,当出现“精致羞耻”等负面想法时,可以尝试提出挑战证据:“真的所有人都会这么想吗?有没有人反而觉得我打扮得体?”接着,构建一个更合理的替代想法:“我有权选择自己喜欢的穿着方式,别人的看法不定义我。”通过这样的认知重构,可以逐步摆脱不合理的自我否定,培养更健康自我认知。

来源:百度百科

接下来,可以通过逐步暴露与行为实验来减轻羞耻相关行为。羞耻常伴随回避行为,而打破这一循环的有效方法之一是“逐步暴露”。例如,有社交羞耻困扰的人可从小场合发言开始,逐步挑战更大的舞台;有精致羞耻困扰的人则可以尝试穿着自己喜欢的衣服出门,观察他人的真实反应。通过一次次真实体验,我们会逐渐认识到:想象中的“灾难”往往并不会发生,从而更勇敢地面对相关情境。

最后一步,是重建自我价值。羞耻的核心往往源于“我不够好”的信念,要打破这一局限,关键在于重新认识并肯定自我价值。我们可以将注意力从外在评价转向内在品质,如努力、善良、兴趣等,并通过设定并完成小目标,逐步积累成就感,重塑自我价值感。

若以上方式难以独立完成,应积极寻求外界帮助。与信任的人倾诉羞耻感,既能减轻心理负担,也能获得理解与支持。若羞耻感已严重影响生活,建议咨询专业心理机构,通过科学方法逐步改善。

另外,社交媒体的使用方式也与羞耻感受有关。减少社交媒体上的盲目比较,有助于我们脱离易引发敏感的环境。比如可以有意识地减少刷屏时间,尤其是那些容易引发比较的内容。同时,可以多参与线下活动,培养现实中的连接感和成就感。

“羞耻症”这一网络标签,看似新奇,实则反映了当代人普遍的心理困境。它不是个人的“软弱”,而是社会文化、家庭背景与个体心理共同作用的结果。

记住,羞耻感并不可怕,它是人类共通的情绪。真正重要的是,我们如何与它共处,并从中成长。嗨!谁还没点羞耻的感受?但谁说,我们不能慢慢好起来呢?

参考资料:

[1]王燕, 张文新. 青少年羞耻感的特点及其与自尊、社交焦虑的关系[J]. 心理发展与教育, 2007, 23(2): 108-113.

[2]杨丽, 许燕, 张斌. 完美主义与羞耻感、内疚感的关系研究[J]. 中国临床心理学杂志, 2010, 18(3): 357-359.

[3]刘文, 邹泓. 高敏感人群的心理特征及其与社会适应的关系[J]. 心理发展与教育, 2005, 21(4): 115-120.

[4]雷雳, 王兴超. 社交媒体使用与青少年羞耻感、自尊的关系[J]. 心理科学, 2018, 41(3): 628-634.

[5]张丽, 邹泓. 家庭功能与青少年羞耻感的关系研究[J]. 心理发展与教育, 2010, 26(2): 195-201.

[6]王建平, 张宁. 认知行为疗法:理论与实践[M]. 北京: 人民卫生出版社, 2015.

[7]认知行为疗法(CBT)理论详解https://phc.gzu.edu.cn/2025/0412/c16481a248404/page.htm

[8]羞耻相关心理知识https://health.baidu.com/m/detail/ar_7060834285728691915

审核专家:张辉,首都医科大学医学心理学系副教授