年轻人为什么热衷“玩梗”?

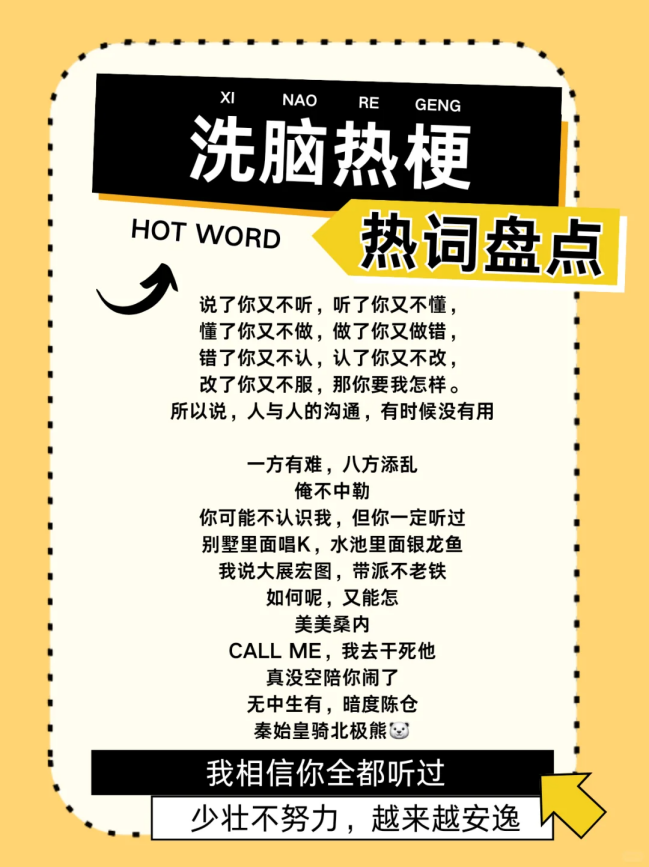

看似无厘头的网络用语,正在成为年轻人日常交流的“暗号”。“已老实”“水灵灵”“City不City”“上班恶心穿搭”……从表情包到短视频,从弹幕到朋友圈,“玩梗”早已超越娱乐本身,成为一种文化现象。为什么年轻人如此热衷于“玩梗”?

来源:小红书

为什么大家都爱玩梗

玩梗不仅是一种语言现象,更是年轻人在信息爆炸、节奏加快的时代中表达自我、建立连接的一种方式。它们精准地捕捉到当下年轻人的生活状态和心理需求,比如对压力的自嘲、对现实的调侃,以及对群体认同的渴望。

从心理学角度来看,“梗”帮助年轻人获得文化共鸣和身份认同,也是构建群体认同的重要工具。当两个人都能理解同一个“梗”时,往往意味着他们拥有相似的文化背景和价值观,这种“被理解”的感觉能迅速拉近彼此的距离。根据社会认同理论,人们倾向于通过群体成员身份来定义自我,而“梗”正是这种认同的载体。当年轻人使用同一个“梗”时,他们不仅在传递信息,更在宣告“我属于这个群体”。

在现实生活中,年轻人可能因种种原因无法直接表达真实想法,而“梗”提供了一种间接、安全的表达方式。例如,“我真的会谢”表面是感谢,实际可能是抱怨,这种“反讽”避免了直接冲突,降低了社交风险。这类梗通过语音或语义的变形,含蓄地表达情绪,成为年轻人宣泄情感的“安全阀”。心理学研究表明,当个体处于情绪压抑或不安全的环境中时,倾向于采用“象征性表达”来缓解内心的紧张。

“玩梗”还与认知心理学中的“启发式思维”有关。年轻人每天面对海量信息,而“梗”作为一种认知捷径,能帮助他们快速理解并处理信息,减轻认知负荷。面对复杂事件或情绪,人们无需从头分析,只需调用一个广为人知的“梗”,就能迅速抓住核心、形成判断,并高效地与他人达成共识。这种“贴标签”式的信息处理方式,显著提升了信息筛选和社交互动的效率。

玩梗需适度

尽管“玩梗”有诸多积极作用,但过度依赖也可能带来一些问题。长期沉浸在“梗”的世界中,我们的大脑可能会逐渐习惯于简化思维。

“玩梗”可能导致年轻人表达能力下降和语言能力退化。“梗”常用简化的符号替代复杂的语言表达,长期依赖这种方式,逻辑思维和深度沟通能力可能减弱。更进一步,过度追逐热梗还会助长文化的浅薄化,使人们对深度思考和严肃话题失去兴趣,陷入“娱乐至上”的陷阱。

当年轻人只关注自己群体内的“梗”时,可能会对外界信息产生排斥,陷入“信息茧房”。许多社交媒体的算法推送机制倾向于强化用户已有的兴趣偏好,无形中构筑起信息壁垒。长期沉浸于某一类“梗”文化,会使信息接收范围逐渐狭窄,甚至对其他领域的话题或不同群体的表达方式产生陌生感与排斥感。这不仅削弱对多元文化的理解与包容,也可能导致思维方式单一化,在面对复杂社会议题时缺乏多角度判断能力。

此外,不少网络热梗并不积极,往往带有消极、嘲讽甚至低俗的意味,长期接触可能潜移默化地影响年轻人的价值观和审美取向。例如,“没苦硬吃”和“没福硬享”的梗,把家庭旅行中的父母与子女置于对立面。一些以贬低他人、自轻自贱或煽动对立为核心的梗,虽然在短期内能吸引关注,但长期来看容易助长负面思维,甚至影响人际关系和社会认知。

玩梗是年轻人的“情绪解压阀”和“社交暗号”。它让表达更有趣,也让沟通更默契。将“梗”视为生活的调味品而非主食,有助于我们在虚拟与现实之间找到平衡,让语言既幽默又不失深度。

审核专家:张辉,首都医科大学医学心理学系副教授